【House for door】で考えたこと ドアを開ける体験と建築

《House for door》という住宅を設計した。日本語に訳すと《ドアのための家》となる。このテクストは住宅を設計するなかで考えたことを示したものである。具体的なプロジェクトの概要はこちらのページに掲載し、より細やかなコンセプトをまとめたコンセプトブックはこちらのページに用意した。ここではよりエッセイに近いものを書こうと思う。少し長いテクストになってしまったので上記に目次を付けた。興味があるところから読んでいただければ嬉しい。

ドアを開ける喜び穴と蓋、そして体験

開け、ゴマ!

世界中のどの国に訪れてもドアがあることに驚きを隠せない。建築や文化が異なる文化圏、遠く隔たった国でさえ、必ずドアがある。形式、向き、開き方、色、取手、装飾…。差異の列挙は終わることを知らない。千差万別な格好を持つなのドアだが、表面の差異をひとつずつ剥ぎ取ってゆくと残るものはただひとつ、《穴》である。黒くて空虚な穴がぽっかりと空いている。

穴。それは保護された閉じた場所に彼らを誘い入れ、自由で開かれた場所へと彼らを冒険させる。閉じた場所へ行くには穴を通らなければならないし、開いた場所へ行くにも穴を通らなければならない。境界線を通過する時には穴が必ず求められ、穴なしでは保護も自由も生まれない。穴に出たり入ったりすることであらゆるものは産出される。人間は穴から這い出してきた生物である。

穴にはかたちがある。建築において、開口のかたちとして穴は現われる。内なる世界と外なる世界を繋ぐのは穴で、穴を通して交通が生まれる。ただ、穴はそのままに放置されることはないのは、人間が穴に対して画期的な発明をしたからである。その発明とは《蓋》である。穴を塞ぐために表面に蓋を被せたのだ。ただが蓋、されど蓋。この何てことない蓋がどれほどの想像力を生み出してきたのかは計り知れない。蓋は穴を凌駕する。

最も深いもの、それは蓋である。建築が閉じた空間からはじまったとするならば、閉じた空間に出たり入ったりする穴が必要である。閉じた空間に穴を穿つと綻びが生じてしまうから、穴に蓋をしなければならない。その蓋こそが《ドア》である。積極的に創られたものではなく、穴を塞ぐために仕方なく取り付けられた蓋。傷によって生まれた 瘡蓋 。秩序を乱さないために装着された仮設的な一枚の板。

蓋の根源的イメージ

《蓋》は閉じた空間に穿てられた《穴》に被せられる。皮膚ではなく、襞ではなく、強いていうならば瘡蓋である。止血のためのに副次的に生まれるもの。しかし、人間はこれを剥がしたくなる。機能的に生まれた瘡蓋をみずからの手で剥がしてしまうとは、なんという矛盾だろうか。(身体的な蓋としての目蓋と瘡蓋、人工的な蓋のとしてのマスクと避妊具)

ドアは窓とは異なる。あちら側へ行くのがドアであり、あちら側を見るのが窓である。ドアは人間が通過するためにある。人間の身体はどの国でも似通っているから、どの国のドアも同じような大きさになる。ドアは単なる建築の部材ではなく、人間の身体と密接に関わり合い、一瞬にして絡み合う。蓋と人間を結びつける取手、これほどまで手垢のついた部材は他にない。

ドアには開け閉めするという人間の体験が付随する。ドアを開け、そして閉める。開けることで穴をつくり、閉めることで穴を消し去る。人間は蓋によって穴を服従させる。一枚の蓋の開閉によって、恐ろしい穴を自由に操ることができるという革命。支配、快楽、そして悦び。人々は喚起して踊りだす。避妊具という蓋の発明がどれだけの人を踊り狂わせたというのか。

ドアは人を踊らせ、身体を開発する装置となる。穴を開けて、穴を閉める。壊れたロボットのように、同じ動作が何回も繰り返される。機械化された野生の身体。ドアを通過するという所作をひとつの舞踏とするならば、あらゆる人たちが同じ流儀で踊っている。開けて、閉める、このリズムを心臓のように刻み続けている、同じ音楽を聞くことなくして。なんという生命のダイナミズム。

開けて、閉める、開けて、閉める…。このリズムには欲動の影がある。不在と現前のリズミカルな要請、万物の起源のピストン運動。人間はこのリズムが続くことを欲している。すなわち、閉められたドアは開けられるのを待ち焦がれ、開けられたドアは閉められるの待ち焦がれる。この二つの項は互いに呼び合う。止まることない補色の関係。

穴から生まれた蓋。蓋から生まれた舞踏。いつしか蓋は穴なしでも成立しはじめ、蓋は穴をつくり出すほどの魔力を持つにいたる。不在と現前の対立は象徴秩序の胎児である。もはや、蓋は穴に先立つ。《どこでもドア》は、もう一つの世界をここへと近づける。しかし、穴はまだ開かれておらず、そこには蓋があるだけで、ドアの向こう側には別の世界があるという期待と想像があるに過ぎない。蓋を開けるという体験によって、はじめて穴が開かれる。

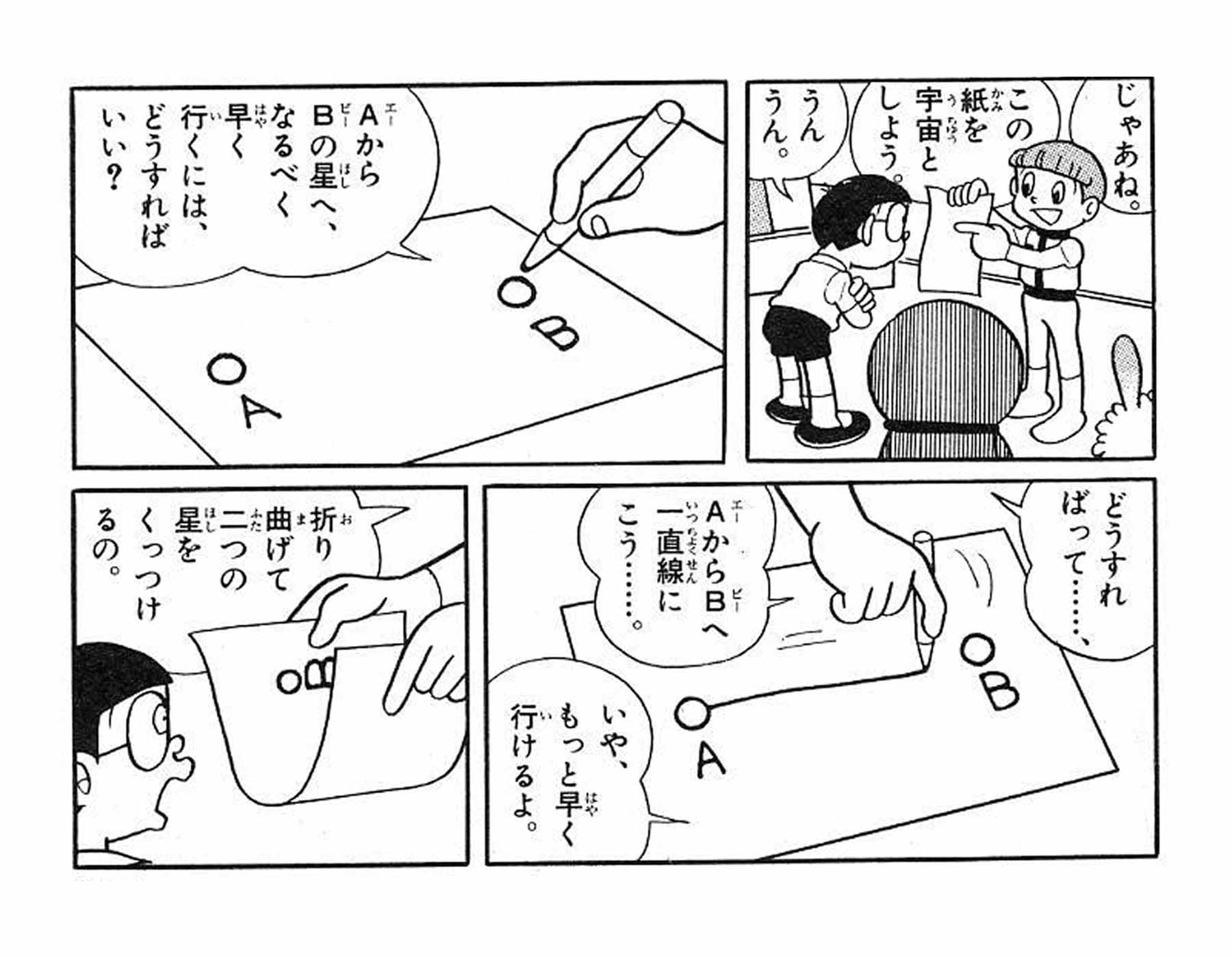

ドラえもんのワープの説明 ©藤子プロ『のび太の宇宙開拓史』

藤子・F・不二雄『のび太の宇宙開拓史』小学館コロコロ文庫、29頁から引用。ドラえもんはワープについてこうまとめている。「つまりね、どこでもドアみたいなもんだよ

」と。どこでもドアは《あそこ》を《ここ》へと近づける道具である。結ぶのではなく、近づけるだけ。近づけたことを保証するのは蓋である。

蓋を開けるという体験は主体が行なうものであり、誰かがしてくれるようなものではない。待っていてもドアが勝手に開くことはなく、むしろ、勝手に開くドアほど恐ろしいものはないだろう。本を開くように、ドアは主体的に開かれなくてはならず、その時に穴が開かれる。人間のその手がドアを開いて、ふたつの世界が切り結ばれる。だから、蓋を開けることは自由への意志表示として機能する。

壁は沈黙しているが、扉は語っている。人間が自分で自分に境界を設定しているということ、しかしあくまで、その境界をふたたび廃棄し、その外側に立つことができるという自由を確保しながらこれを行っているということ、これこそ人間の深層にとって本質的なことなのだ。

ゲオルク・ジンメル「橋と扉」

開いた空間を自分の意志で閉じる自由、そして、閉じた空間を自分の意志で開く自由。これらの自由の実践にはエネルギーが求められ、生命力なくして穴は開くことはない。すなわち、ドアを開け閉めするということは、主体の意志による《生きられた体験》なのである。空虚な体験ではなく、充溢した体験。勇敢な意志を持って、主体的にドアを開けるまさにその瞬間、穴が開き、世界は大きく変様する。

ドアを開け閉めするという行為は、淡々と反復される日常の中であまりに自然に行われ、忘却されている。ただ何も考えずにドアを開けて、そして閉める。そこには生命が持つエネルギーがかけている。そんな《死んだ体験》からは穴は生まれない。蓋を開け閉めするという《生きられた体験》が穴を開けるのであって、蓋は舞踏を誘発するにすぎない。

意志なく開けられたドアの向こう側は、写真のように乾いている。《死んだ体験》は只の儀式であって、アルコールのない酒のように空虚で、流れてゆく噂話のように憂鬱である。それでは穴は現われない。意志を持って蓋を開くとき、穴が開き、ふたつの世界は合体する。断絶されたふたつの世界は、ばらばらなまま繋がり、互いを分かち合う関係になる。呼吸のリズムは次第に同一化され、同調する。《生きられた体験》の引き金を引くのは、その手、その指。

《生きられた体験》には大きな勇気が要求され、躊躇されることもある。ただ、開けてよい。その手で開ければよいのだ。心を決めてドアを開けると、見たこともない新しいものがひき出され、日常のなかに侵入する。世界の秩序は壊れて、そして、新しい世界へと変様する。その変様は日常を豊かにする。美しき日常を取り戻す一歩である、なんという悦び。モノクロの日常は薔薇色に染まりはじめる。

ドアを開け閉めするという《生きられた体験》は、世界を喜びで満たしてゆく。思い出して欲しい。ホテルのスイートルームのドアを開けた時の喜び、美しい音楽が流れるカフェのドアを開けた時の一体感、恋人の部屋のドアを開けた時の胸の高まり、神聖な教会の扉を開けた時の重厚感、劇場の扉を開けた時の期待の膨らみ。《ドアを開ける喜び》は、誰もが一度は味わったことがあるものだ。

建築に可能なこと。それは美しい穴をつくることでも、美しい蓋をつくることでもない。建築をつかう主体が、まさにその手に力を入れて、ドアを開け、そして閉める。そうした生活世界にある《生きられた体験》を膨らますことである。普遍的で喜びに満ちたドアを開ける体験、建築はその体験の背中を押すだけである。ドアに付随する体験や魅惑を、膨張させ、加速させ、整える。

しかし想像力のもっと大きな感受のときがおとずれる。五月の夜、たいていの門がしまっているときに、細目に開いた戸がある。そっとおせばそれでよいのだ!注油した蝶番はなめらかだ。そして運命がくっきりとうかびあがってくる。

ガストン・バシュラール『空間の詩学』

ドアを開けるという体験を膨らませた帰結としてのドア。これは機能的に配置されたドアでも、記号として処理されたドアでもない。人々に喜びを与え、人々が持っていたはずの興奮を想起させるドアである。とうの昔に抑圧されたドアを開ける力能を開拓し、ドアを開けるという体験の欲動を奮い立たせ、人々をみずからの意志で踊らせ、固く閉じた心の扉すら開かせるドア。

そんなドアを一度開けると、すべてが鮮やかになる。ドアを開けるという《生きられた体験》は、すべてのドアに《適用》されるからだ。実のところ、あらゆるドアは穴の種である。その種は、体験の息吹によって花になる。単に存在しているだけのドアがこれほど多いのは、人々がドアを開ける喜びを忘れてしまったからである。そこら中にばら撒かれたドアを素通りする群衆、穴は種のまま眠っている。

ドアを開けるという体験の響きすら忘れ、ただ無意識にドアを開ける人々。ドアに踊らされるだけの操り人形。なんてもったいないことか、すべてのドアは未知なる場所に繋がる可能性があるというのに。もし、ドアを開けるという力能を呼び起こすことができるなら、人々は新しい世界を常に構築できるようになる。ドアを開けるという《生きられた体験》が、すべての種を花にする。

たとえどのドアを開けたとしても、穴は開かれ、鮮やかで想像力に満ちた世界が見出される。世界は鮮やかに変様し、優しい魅惑が漂いはじめる。ドアは見られるものではなく、体験されるものである。主体的な体験によって、はじめて詩がつくりだされる。ドアを開け閉めすることは建てることであり、そして住まうことでもある。人間はドアを開ける動物である。

さて、ドアを開け閉めするという《一枚の体験》を膨らませて建築を設計してみたい。普遍的な空間を設計の基盤にするのではなく、生活世界の自明な《生きられた体験》からすべての空間を構築してゆく。ドアを開け閉めする喜びを膨らませて住まい手の背中を押す、それだけで日常はもっと創造的になる。ドアとともに歩む設計の旅路、しばしお付き合い願いたい。

旅のかたちかたちは体験の帰結である

そればかりか、〈時〉はこれらの建物に二番目の美しさを帯びさせてくれる。建物を覆う優しい金色のさび、建物の上にみなぎる聖なる荘厳さ、また他の建物との間に生まれてくる比較や、建物のまわりにただよう優しさの魅惑、そういう魅惑が持続によってつくられてゆく…

ポール・ヴァレリー「エウパリノス」

ある昼下がり、当局に住宅設計の依頼が舞いこんだ。依頼者は、スラリと背の高い綺麗な女性で、鮮やかな緑のワンピースを着ていた。彼女は「毎日を美しくして欲しい、そんな住宅をつくって欲しい」と言った。当局の依頼者は不思議な言葉使いの人が多い。美しく儚い語り口調はいまにも消えてしまいそうで、それでいて、迷いのない芯ある言葉。

綺麗に手入れされた赤いエナメルのパンプス履く女性が、美しい毎日を送っていないはずがない。多分、毎日がすごい速さで流れてゆくから、立ち止まって眺めることができていないのだろう。虹のなかにいる人は、虹のなかにいることに気がつかない。それと同じように、美しき日常に住まう住人は、美しき日常に住んでいることに気がつかない。

人間は大切なものをすぐに忘れてしまう。世界は情報や色で溢れかえっているから、津波みたいに勢いよく押し寄せて、大切なものを根こそぎ連れ去ってしまう。意地悪な波に誘拐された大切なものたちは、すぐに取り戻さなければ世界が色褪せてしまう。津波の上でサーフィンをできるほど強い人間はいないから、大抵の人は気付くまもなく溺れてゆく。

《美しき日常》を取り戻さなければならない。世界がセピア色に染まるまえに、美しき日常への感性を喚起させる住宅が求められている。「毎日を美しくして欲しい」という言葉は、美しい世界をつくることではなく、奪われた世界を取り戻すことを歌う。美しき日常を取り戻す意志を奮い立たせる建築。建築には魅惑を呼び起こす力があると信じることからはじめてみたい。

彼女がどんな住宅を希望しているのかを繰り返し相談しているうちに、彼女の旅行好きが明らかになってきた。若い頃は、様々な国を飛び回りいろんな経験を積んだという。アメリカ、ベトナム、インド、フランスなど枚挙に暇がないほどだ。旅は美しき日常に気がつく入り口である。彼女はその足を踏み出して世界を発見するひとりの旅人であった。

「遠い国の朝が好きなの。フランスの朝、川沿いのカフェテラスでコーヒーを飲みながら本を読むのが好きだったの。ベトナムの朝、バインミーとコーヒーを買って公園のベンチでゆったりするも好きだったわ。場所は違うけど、そのときに流れる時間の豊かさは同じくらいに感じたわ」と話す彼女。不思議なことサラッと言うものだから、とても印象に残っている。旅の不思議な類似性。

ベトナムがフランスの植民地であったことが頭をよぎった。構造主義者なら、地域の類似性や法則をいとも簡単に見つけ出してしまうだろう。モダニズムの建築家なら、地域の特殊性を超えた普遍性を簡単に強要してしまうだろう。ただ、そのような大きな考え方はどうも違うように感じた。ばらばらに並べられた場所たちは、ばらばらなままでよい。《大きな彼女》の自由を奪うわけにはいかない。

「インドの川沿いを散歩する時間も好きだったわ。アメリカの摩天楼のリズムもいいわね。チェコのお城と飲むビールの相性もいいわ。スイスの山の上の教会を思い出したわ。ギリシャの海も好きよ…」と話を続ける彼女。話は川のように流れ続ける。様々な旅の情景がビリヤードの玉のように紡がれてゆく。どこまでも、留まることなく、ずるずると。心地よい差異。

それらの風景は連絡網のように流れていった。ポスト構造主義者なら、これらの差異に戯れや逃走を見るだろう。ポストモダニズムの建築家なら、その風景をバラバラに散りばめてしまうだろう。ただ、そのような小さな考え方は質とは程遠いことだと感じた。ずるずるに並べられた場所たちは、ずるずるなままでよい。《小さな彼女》の自由を奪うわけにはいかない。

彼女の望んでいるものが《旅そのもの》であると気が付くのに時間は掛からなかった。彼女が自分の足で踏み出した旅そのものが、彼女の日常を美しく変様させていたということ。美しき日常への穴を開くと同時に、美しき日常へと際限なく向かう旅。大きな風景をつくるのでもなく、小さな風景をつくるのでもなく、単にそれらを結ぶ体験をつくりたいと思った。

建築を考えていると、《物理的なかたち》を念頭に置いてしまう。もちろん、最終的には物理的なかたちに押し固めて整えなくてはならないが、物理的なかたちから出発すると大切なものを見落としてしまう。かたちというのは豊かな体験を基盤にして設計されくてはならない。すなわち、かたちは体験の帰結であり、その逆ではない。ここで求められているのは《旅のかたち》に他ならない。

かたちを単純にして普遍的であると唱えたり、かたちを複雑にして差異をつけようとすると、大切なものが抜け落ちていることがある。かたちは体験とともに現われるものであって、凝り固まった客体ではない。そう考えながら、幾つかの模型をつくっているうちに、大きなドアを持つ住宅の構想が浮かびあがった。飛行機に乗って違う国へと渡るように、ドアを開けて違う風景へと旅する住宅の構想である。

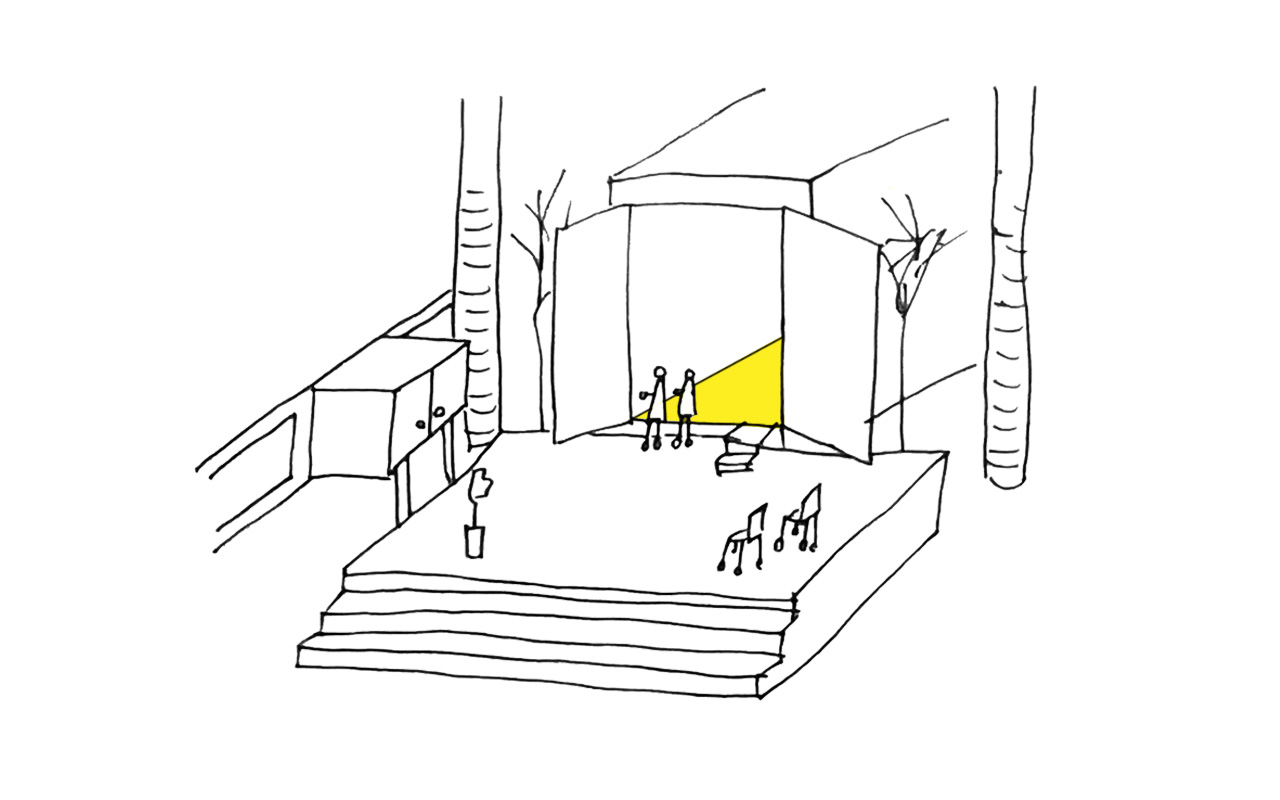

大きなドアのある住宅

大きなドアのある住宅。ドアを開けるたびに《ここ》のなかに《あそこ》が生まれるという不思議な体験をすることができる。前面には黒タイルで覆われた基壇のテラスに風景が反射する。

そんな構想にとてもうきうきしたものだから、大きなドアを持つ模型を大慌てで制作して、彼女のもとへと見せにいった。模型を怪訝そうに眺めていた彼女だが、その細い指でドアを何度の開け閉めしたあとで、「美しい毎日を送れそうね」と微笑んだ。現われては消える空間に「なにか」を発見した彼女は旅人の顔をしていた。美しき日常への匂いを敏感に感じとったのだろう。

旅をする体験を感じたのかは分からない。もしそうであれば嬉しいけれども、旅をする体験を押し付けたくはないから言葉にはしない。寝るたびに夢を見るように、ドアを開けるたびに夢を見る。ドアを開けるという一枚の体験が膨らみ、想像力を喚起させる。美しき日常へ向かって、少しずつ、そしてときには大胆に変様しゆく日常。大きなドアは美しき日常を取り戻す《旅のかたち》である。

旅というのは美しき日常を取り戻すためのイメージなのだが、その旅の仕方は2種類ある。2つの旅を言葉にするならば、《ずるずるとした旅》と《ばらばらとした旅》である。ずるずると連続的に変様する旅、そして、ばらばらと切断的に変様する旅。流れとスイッチ。持続と再接続。旅というのはその両者の側面があるから退屈しない。小さな彼女の自由と大きな彼女の自由の両方が大切である。

思想家はすぐにどちらかの原理を推し進めてしまうが、どちらの成分も重要である。そして両者に共通するものがドア、そしてドアに付随する体験である。まず、ずるずるとした変様である《ずるずるとした旅》を語り、そしてばらばらとした変様である《ばらばらとした旅》を語りたい。この先に見えるものは、美しき日常への下絵、そして世界の変様体の道標である。

内密の無限性外側からの呼びかけに応答せよ

扉とは、実際には、閉じられているか開かれているかのいずれか一方の様態が支配的であるにもかかわらず、心理的には、いかなる扉も、開かれうる状態にあるし、また常に、開かれかつ同時に閉じられているものなのである。

ノルベルグ・シュルツ『実存・空間・建築』

閉められたドアは開けられるのを待っていて、開けられたドアは閉められるのを待っている。閉められたドアは「開けてくれ」と語り続け、開けられたドアは「閉めてくれ」と語り続ける。政治家のように雄弁で、終わることなき《呼びかけ》をしている。静かにさせるためには、蓋を剥ぎ取ってしまうしかない。しかし、蓋を剥ぎ取ると閉じた空間が綻んでしまうから、ドアの声を聞くしかない。

《ずるずるとした旅》とは、ドアの呼びかけに応じてしまうことである。人間がドアを開ける動物である以上、ドアの呼びかけを感じてしまう。開ける、閉める、開ける、閉める…。このリズムが身体に刻まれているから、次に来るものを予期してしまうし、過去にあったものを想起してしまう。閉められたドアは、これから開けられなければならないし、かつて開けられていたものでもある。

ところで、人間が生きる空間は内側か外側かしかなく、両者の境界線に開けられた穴を塞ぐ蓋がドアである。壁は沈黙を貫いているが、ドアは語りを止めることはない。内側にいる人は外側の呼びかけに応じ、外側にいる人は内側の呼びかけ応じる。その2つの呼びかけは性質が異なることに注意しなければならない。なぜなら、内側と外側は非対称に体験されるからである。

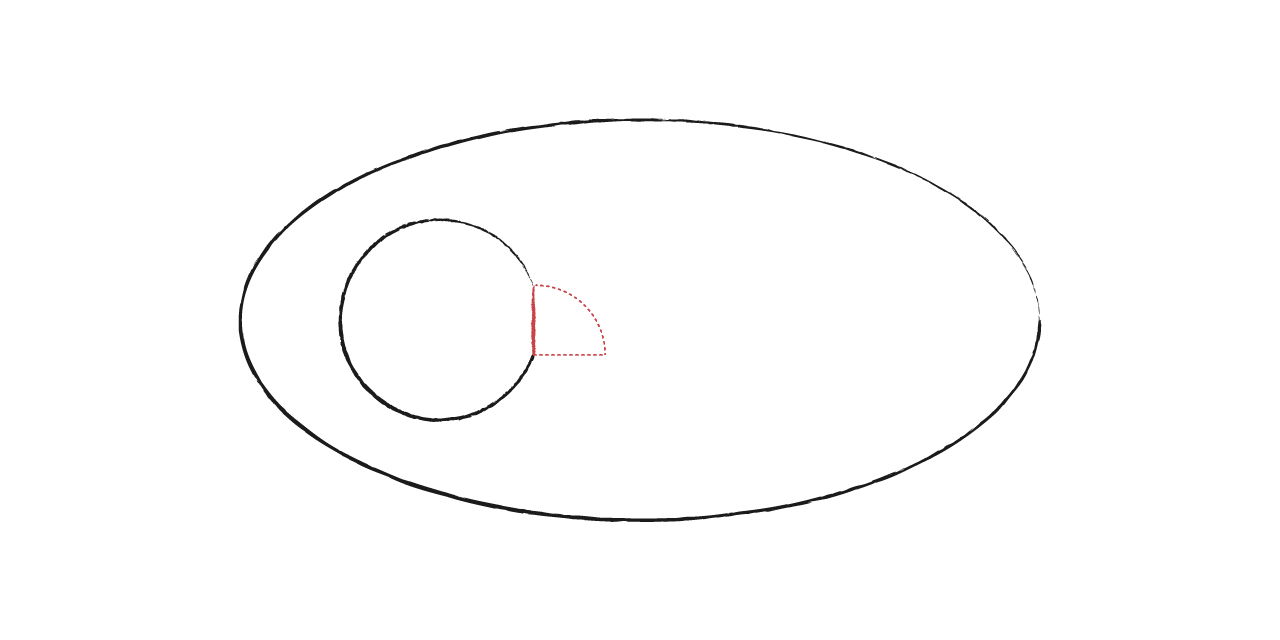

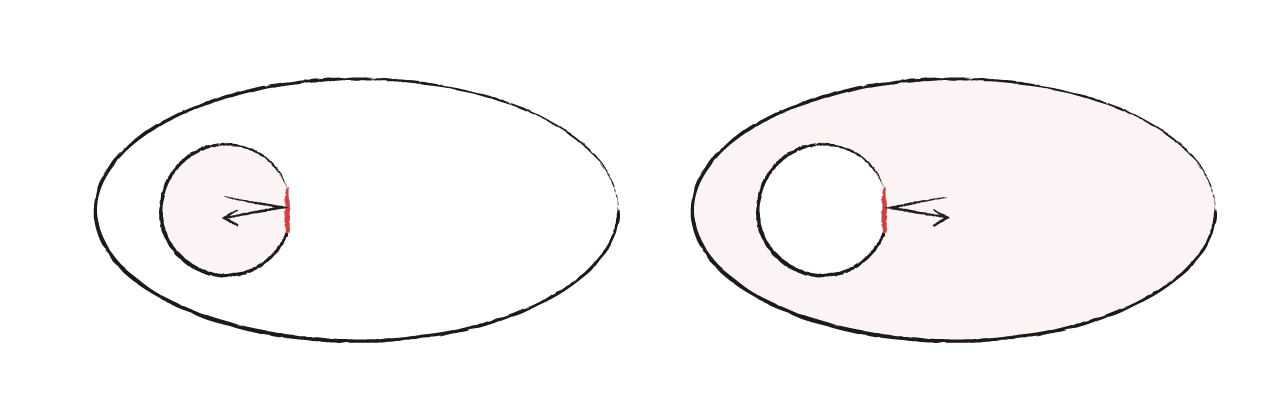

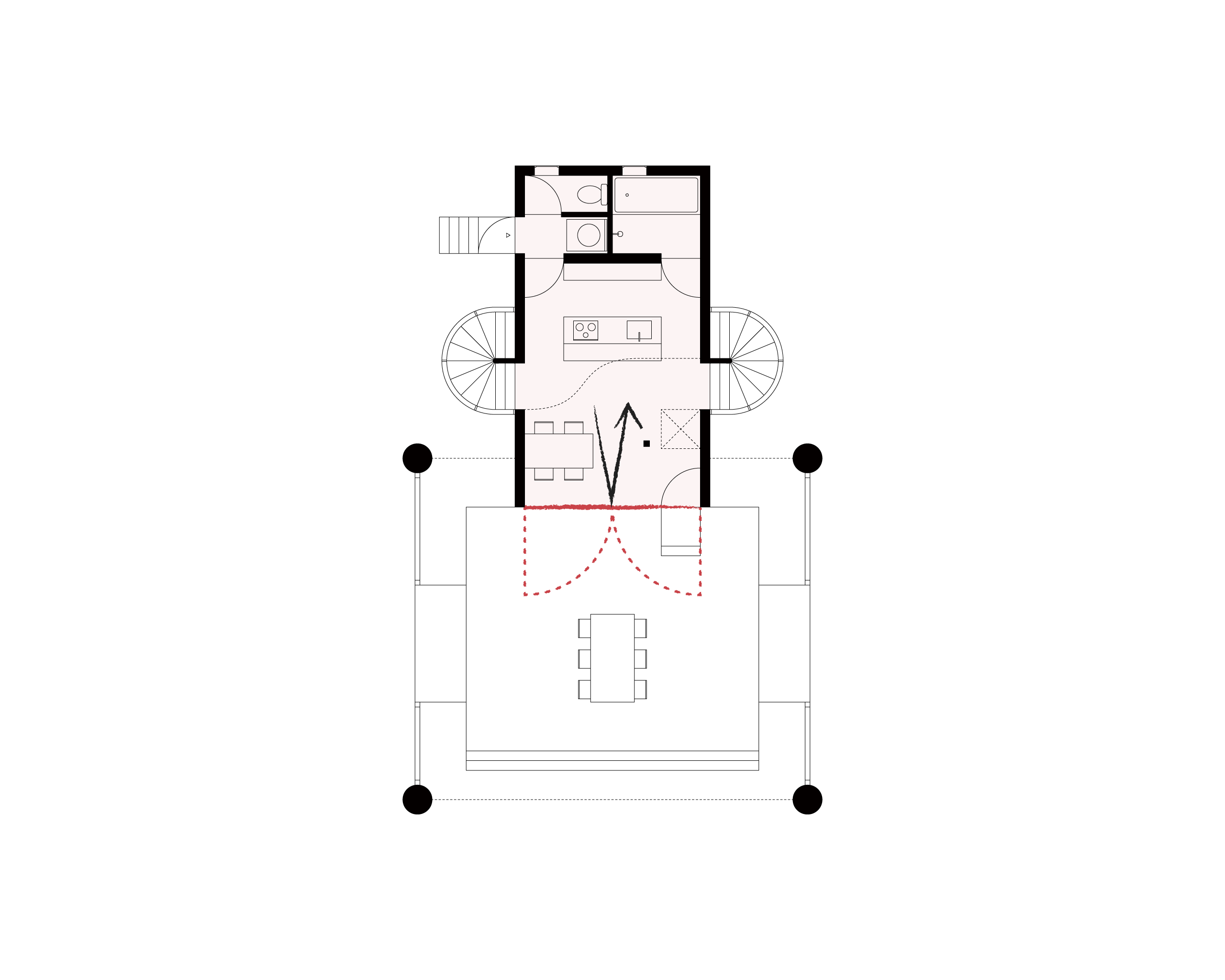

《ずるずるとした旅》における呼びかけの分類

内側にいながら、外側の呼びかけに応じる(左)/外側にいながら、内側の呼びかけに応じる(右)。どちらにせよ、赤く塗られたところはずるずると変様してゆく《ずるずるとした旅》なのだが、両者の性質が異なることに注意しなくてはならない。

《内側にいながら、外側の呼びかけに応じるという性質》と《外側にいながら、内側の呼びかけに応じるという性質》、このふたつの性質は異なっている。内側において物事は集中するから、外側からの呼びかけは集中を響かせる。外側において物事は拡散するから、内側からの呼びかけは拡散を引き留める。どちらも《ずるずるとした旅》であることには変わりはないが、その性質が違う。

まず、《内側にいながら、外側の呼びかけに応じるという性質》を見てゆこう。ここでの主人公は内側にいる人である。閉じた空間のなかにあるドアは外側へ向かっている。内側から外側へ《出る》ことはできるが、内側から外側へ《入る》ことは想像できない。なぜなら、外側というのは無尽蔵に広がるものとして想定されるからである。外側はつねに混沌としている。

私たちが住みついている有限の世界は、つねにどこかで形而下的、あるいは形而上学的な存在の無限性と境を接している。それによって扉は、人間が本来いつでも立っている、あるいは立つことのできる境界点の象徴となる。

ゲオルク・ジンメル「橋と扉」

内側は有限であり、外側は無限である。哲学者はこのイメージに存在と非存在を重ね合わせる。形而下と形而上、現実と幻想、意識と無意識、小さいと大きい、閉じたものと開いたもの。扉はその隙間に差し込まれる一枚の板である。一枚の板を通して現われる外側は無尽蔵に広がり、海や空や星雲のような広大さを現象させる。すべての意識は常に内側についての意識であり、内側にいる人は内側に夢中であるから、外側の詳細を考える余裕はない。

内側にいながら、外側の呼びかけに応じる

内側にいる者にとって、外側が閉じられているかどうかは認識できない。そこで、外側が無尽蔵に開かれたものであると想像するしかない。外側にあるはずの境界には気づけず、外側はすべて未知なるものとして理解される。

内側にいる人にとって、外側はすべて未知なるものとして大きくひろがっている。無秩序で、ヒエラルキーはなく、混沌としている。オアシスのまわりの広大な沙漠、潜水艦のまわりの深い海、地球のまわりの真空の宇宙。外側から内側へドアが呼びかけるとき、呼びかけは内側で《反響》し、閉じられた空間のなかに溶けてゆき、閉じられた空間は少しだけ変様する。

エドガー・アラン・ポーの詩にはこんな一説がある。「私の部屋の戸を入ろうと懇願している、誰かが。私の部屋の戸を入ろうと懇願している、ある夜明けの客が。それだけだ、何でもない

」と。戸という隙間によって、秩序の内側に外側の混沌が入り込み、内側に反響してゆく様子が描かれている。"Nevermore"と繰り返す大鴉は、戸から内側に入りこみ、戸に居座り、そして戸にうずくまる。

内側は、壊れすぎない程度に呼びかけを蓄え、渦巻きのように呼びかけを巻きこみ、みずからの密度をあげる。ドアに生じる外側からの未知なる呼びかけは、ドアの内側に消化されてゆく。ドアは未知なるものを内側に引き入れ、内側を深めるきっかけを与える。こうして、ドアの呼びかけによって内側はずるずると変様してゆく。徐々に徐々に深まってゆく存在。まぶたの奥、明るい深淵へと降りてゆく光の渦。内側は内密へと密度をあげて、内密は無限に深まってゆく。

薔薇 おお 純粋な矛盾 よろこびよ

リルケ「薔薇 おお 純粋な矛盾」

このようにおびただしい瞼の奥で なにびとの眠りでもないという

身体は、瘡蓋以外にもうひとつ《まぶた》という蓋を所持している。近代以降の特権化された視覚に対して、人間はまぶたという抵抗装置をすでに備えていた。目を開いたまま夢は見れないし、目を閉じたまま現実は見えない。ただし、両者は完全に断絶されるわけではない。仏像の半眼が示すように、まぶたは外側と内側を切り結ぶ。外界から入ってきた情報は、まぶたを閉じることで反芻され、反響され、深まりゆく。

まぶたを閉じる、ただそれだけで存在が強く意識される。まぶたを閉じているからといって眠っているわけではないし、暗闇に包まれるわけではない。まぶたを透過する光、余韻、そのすべてが身体に深く染みわたる。身体はまぶたに保証されている。ドアも同様である。ドア無くして空間は響かない。ドアを透過する光、余韻、そのすべてが内側に深く染みわたる。空間はドアに保証され、ドアによって内密が生じる。

まぶたを閉じると、眼前には痕跡が残されている。鮮やかな虹色、美しき残像。それらのイメージは身体のなかに溶解する。目を瞑る時、まぶたに映るあの風景。ドアも同様である。ドアを閉じると、眼前には痕跡が残されている。鮮やかな虹色、美しき残像。それらのイメージは内側に溶解する。ドアを閉じた時、ドアに映るあの風景。内側が深まること、地平がひろがること、ドアのある空間は人々を虜にする秘密の花園である。

部屋は次第にぼくを落ち着かせてくれました。消えてしまったぼくの輪廓の代りに、壁が皮膚の役目をしてくれているのでした。

安部公房『壁/バベルの塔の狸』

壁が皮膚なら、ドアはまぶたである。壁だけでは内側は深まらない。まぶたを閉じて夢想するように、ドアを閉じることで内側は深まる。《内密の無限性》と呼ばれるほどに、内側の深化は止まることを知らない。目を閉じた時に生まれる想像力の豊潤さ、内側にとりこまれる外側。深まった内密の力強さは、今度は外側へ投射される。内側にいる人は各々の外側をドアの向こうにつくり出す、想像力によって。

内密を経由してドアの向こうに創造された外側、この外側にまた内側が応答し、また内側は深まる。深まった内側によってドアの向こうに創造される外側。この外側にまた内側が応答する。こうして、ドアによって生まれる循環は無限に続いてゆく。内側にいながら、内側はずるずると変様する。すべてが温もりに満ちて、内側のなかに沈んでゆく。優しく甘い幸福の空間。

ドアの外側ほど想像力を誘う空間はない。ドアが開けられていようと、閉められていようと、ドアの呼びかけによって外側は想われる。内側にいながら、外側は内側に引き込まれて、内側はずるずると変様する。ベラスケスの《ラス・メニーナス》の扉がどれだけの創造を生み出したのか。ピカソがこの絵画を模倣する際に執着したもの、それは鏡ではなくドアであった。ピカソはドアに潜む情熱に囚われ、溺れていた。

ラス・メニーナス @wikimedia

ディエゴ・ベラスケスによって1656年に描かれた絵画。背後の扉に右手をかけてこちらを見ている男に着目して欲しい。ピカソはこの絵画を模写するとき、ドアを大きく誇張したことで知られている。フーコーが着目した鏡ではなく、その奇妙なドアに執着したのだ。

ドアは鏡よりも絵画を揺らがせる。ゴッホの《夜のカフェ》では消失点の奥に不思議な入り口があり、いまにでも閉じそうで、いまにでも開きそうである。半分カーテンの出入口はほとんどドアであり、消失点にドアをつけることが絵画に深みを与え、絵画の室内は落ち着きなく変様してゆく。ただ、ゴッホのドアへの執着はそれだけで終わらない。ドアの奥にはもうひとつドアが描かれているのだ。ドアの先の緑のドア。ドアの効果によって室内はずるずると変様することをやめない。

夜のカフェ @wikimedia

1888年にフィンセント・ファン・ゴッホによって描かれた絵画。赤と緑の色彩の対比がテーマであるが、消失点の向かう先はひとつの入り口である。その奥にもうひとつドアがある。色彩の対比以外にも、内側と外側の対比があると思えてならない。

《アルルの寝室》では一番重要なところに窓が描かれ、その戸はいまにも開きそうである。このドアこそが、鑑賞者を内部へと引き込んでゆく。絵画そのものに新しい風を吹き込むのはこのドアなのだ。ただ、ゴッホのドアへの執着はそれだけで終わらない。絵画の右側にも少し濃い青が扉があり、絵画の左側にも同様の扉が描かれている。なんと扉の多いことか、これが偶然ではないのは明らかである。独特の遠近法の効果ではなく、ドアの呼びかけの効果によって、内側はずるずると変様してゆく。

アルルの寝室 @wikimedia

1888年にフィンセント・ファン・ゴッホによって描かれた絵画。「木製のベッドと安物の椅子…簡素な室内である。だが、そこは彼の天国であり、誰にも邪魔されない安住の場所である

」と嘉門は述べる。誰にも邪魔されないならば、ドアはいらないではないか。ポール・ゴーギャンがいまにでも入ってきそうなドアは必要か。

「人生はおそらくまるく完全だ」とゴッホは述べた。厳密すぎる現象学者ならば、「おそらく」という言葉を取り除いてしまうだろうが、この言葉のなかの 《おそらく》 という言葉こそドアの存在を暗示している。まるく完全なものがイメージされていたならば「おそらく」という言葉は付加されない。「おそらく」を捨象しないことが現象学者の本来の使命ではなかったか。「おそらく」という言葉が、内側をより深めてゆく鍵である。内側にはドアというひびが入っていたのだ。

ずるずると変様するひび割れた内側。そんなことを考えて、壁一面を占める大きなドアを設計することにした。内側を変様させるために、外側から内側に呼びかけるドアである。ただし、変様の速度をはやめるために、呼びかけを大きく膨らます大きなドアを設計した。モダニズム的な白い箱をかたちとして解体するのではなく、白い箱の内側に響きを与えるためのドアを膨らます。白い箱は徐々に徐々に深まり、内密に近づいてゆく。構成要素の関係性をうたう乾いた空間ではなく、ひとりひとりが生きる場所を生じさせるドアの存在を忘れてはならない。

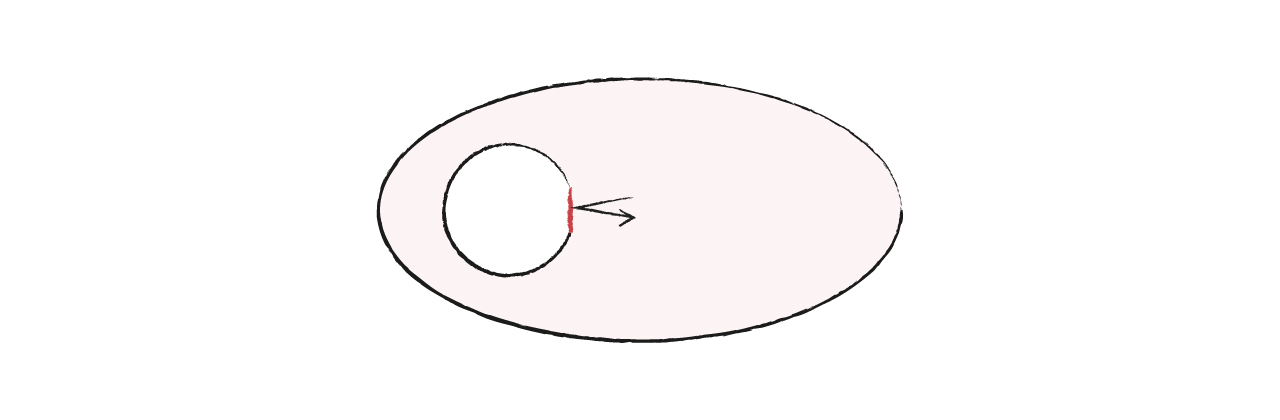

内側にいながら、外側の呼びかけに応じる

モダニズム的な白い箱に壁一面を占める大きなドアを設計する。この大きなドアは、内側に呼びかけを行ない、内側に響きを与える。内側は反響する。その結果、内側はずるずると変様してゆく。《ずるずるとした旅》のかたちである。

内側にいながら、外側の呼びかけに応じるような《ずるずるとした旅》とは、《地球の歩き方》を眺めるような旅に近い。未知の世界を記した本は、室内にいながら、室内の地平をひろげてゆく。テクストを解釈すること、空間を解釈すること。空間の解釈学的循環。ドアがあるというだけで、小さな旅は可能になる。さて、《ずるずるとした旅》のなかの《内側にいながら、外側の呼びかけに応じるという性質》という性質を確認した。次に《ずるずるとした旅》のなかの《外側にいながら、内側の呼びかけに応じるという性質》をみてゆこう。

滞留する門番内側からの呼びかけに応答せよ

生成変化を乱したくなければ、動きすぎてはいけない。

千葉雅也『動きすぎてはいけない』

《ずるずるとした旅》には2つの性質があると先述した。《内側にいながら、外側の呼びかけに応じるという性質》と《外側にいながら、内側の呼びかけに応じるという性質》である。主体が内側にいるか外側にいるかによって、ドアは異なる性質を持つ。外側の呼びかけに応じるという性質は前章で確認した。この章では、もうひとつの外側にいながら、内側の呼びかけに応じるという性質を見てゆくことにしよう。主人公は外側にいる人である。

外側にいながら、内側の呼びかけに応じる

外側にいる者にとって、内側は気になるものである。気になって仕方がなくさせるから、人々を引き留め、滞留させる。

この性質に気がついたのは、彼女に大きなドアの模型を見せに行った時だった。壁一面を占める大きなドアのある白い箱の模型である。白い箱に大きなドアを設計するという方針こそ決まりつつあったが、外部空間をどのくらいの広さにするのかに悩んでいた。ドアの外側に現われる空間の居心地のよさを説明する言葉が手元になかったからである。

ドアの外側はなぜ居心地がよいのはなぜか、と物思いに耽りながら模型を見せると、「こんなに大きなドアと生活するなんて門番になった気分だわ」と彼女は言った。そして、モンバンという言葉の響きが気に入ったのか、モンバンモンバンと嬉しそうに呟いた。ドアを開ける擬音語のようで、どこまでも反響する不思議な響きを持ち、想像力を喚起させた。門番、この言葉が設計に示唆を与えるのに時間はかからなかった。

大きなドアに《門番》を直感した彼女の感性には驚くばかりである。門番は姿勢よく立つばかりで、門のなかに入ることはない。私はというと、ドアを開け閉めする体験そのものに夢中になっていたから、ドアの前に生まれる空間の自由に気がついていなかったのだ。ドアに入れるが、あえてドアに入らないという自由。これによって物語が展開することがある。

掟は誰にたいしても、いつなんどきでも開かれるべきものだ、と彼は考えていた。しかし今、毛皮の外套に身をくるんだ門番をしげしげ眺め、そのとがった大きな鼻や、濃くはないが長くて黒々したダッタン人ふうの顎ひげを見ると、彼は、入門の許可がおりるまで待つほうがいいだろうと考えを決めた。門番は男に腰掛を与え、門の脇のところに坐らせた。そこに腰をすえたまま、男は何日も何年も待った。

フランツ・カフカ『掟の門前』(三浦信孝訳)

カフカの『掟の門前』という小説を思い出す。門へと入れない男の物語なのだが、門前に意味のない場所が生まれて、その門前の場所で物語がずるずると展開されてゆく。門前に生まれる宙吊りの場所で男と門番が会話をする。門のなかに入りたい体裁を装う男、そして門のなかに通したくない体裁を装う門番。ふたりの戯れのような会話が延々と続けられる。

門前の場所ではすべてが表面に浮上し、そして表面で《滞留》している。この留まっているという性質が重要である。ドアは《境界点》であり、単なる境界面ではない。瘡蓋であり、皮膚ではない。流れのなかにつくられた停留所。バス停、駅、空港、船着場などであり、流動そのものではない。深淵は拒否されて、すべてが等価に扱われ、そして留められる。

男は、門に入ることを諦めるわけでもなく、門を強引に乗り越えるわけでもない。真理に背を向けるわけでもなく、真理に近づこうともしない。表層を滑る勇気も、深層を追求する勇気もない。門番に加担するわけでもなく、門番に歯向かうわけでもない。だらだらと門前の空間に留まり続けているだけに過ぎない。とはいえ、なぜ男は門前に留まり続けたのだろうか。

それは、ドアが引き留める空間の居心地がよいからである。外側が居心地よいのではない。外側にいながら、留まっているということが居心地よいのである。そうして門の前で人と馴れ合う。断っておくが、男は門番に強く止められているわけではないし、門は開いている。入ろうと思えば入れる。ただ入らない。権力が男を引き留めるのではない。門という《境界点》が男を引き留めるだけに過ぎない。

非合法。自分には、それが幽かに楽しかったのです。むしろ、居心地がよかったのです。世の中の合法というもののほうが、かえっておそろしく、(それには、そこ知れず強いものが予感せられます)そのからくりが不可解で、とてもその窓の無い、底冷えする部屋に坐っておられず、外は非合法の海であっても、それに飛び込んで泳いで、やがて死に至るほうが、自分には、いっそ気楽のようでした。

太宰治『人間失格』

権力に背を向けながら、それでいて自由にも拘らない。「ただ非合法の匂いが気にいって、そこに坐り込んでいる

」だけであり、非合法にこだわるわけでもない。重要なのは《非合法の匂い》なのであり、だからこそ心地よい。権力に反対するのでもなく、非権力に賛成するのでもなく、その接点に滞留する。門は単に呼びかけるだけであり、中身はなんでもよい。

しかし、もし門が呼びかけるだけならば、なぜ向こう側が内側だと分かるのだろうか。その答えは門番がいるからである。門番というのは象徴的な存在である。門番が門の外側にいるのではなく、門番がいる方が外側なのである。門そのものは中立である。門番は何かを守っている。守られるものには権力があると想像する。ただそれだけのことであって、門という《境界点》には権力はない。

外側はいつも混沌としていて、流動的で散らかってしまう。しかし、ここには門がある。権力ではない。否定神学でもない。門という単なる《境界点》が外側に立つ男を引き留めているだけである。外側の流れから切り出されているのではなく、流れのなかに内在しながらも、ドアの呼び声に応答して滞留すること。生成の流れに身をまかせながら、すこしばかり立ち止まること。

この空間の魅力はあらゆるところに見出せる。旅人になりきれず、日本人宿に沈没するバックパッカーたち。暴走する度胸を持ちきれず、コンビニの自動ドアの前に留まる若者たち。免税店でショッピングすらせず、飛行機の出発をぼんやりと待つ観光客。高速道路のなかに立ち現われる、代わり映えしないサービスエリア。流れのなかで意味なく滞留する愛おしい空間。

べつに、あわてて逃げだしたりする必要はないのだ。いま、彼の手のなかの往復切符には、行先も、戻る場所も、本人の書きこめる余白になって空いている。

安部公房『砂の女』

ただ門の呼びかけに引き止められただけの男。無責任のままにあえて滞留する男。その結果として、ずるずると変様する物語。ジャック・デリダの言葉を借りるのならば、「差延的な場所論は、物語の反復を掟の前へ押し出す

」のである。門の内側というのも確固たる権力や非権力ではない。「部屋を進むごとに、次々と門番が現れるだろう

」と門番がいうように、門の内側は別の門の外側でしかないのである。

この曖昧な態度、中途半端な男に嫌悪感を示す人も多かろうが、だからこそ生まれる偶然の出会いがある。たとえば、カフカの小説において、男は小さなノミに話しかける。もし門がなかったら、あの小さなノミは発見されなかったに違いない。「子どもっぽくなった男は、門番をずっとつぶさに見てきたからか、なんとその毛皮の襟巻きにノミがいると気づいた

」のである。

ノミはチェスボードのうえに並べられて男に出会ったのではなく、ドアによって留められた男が偶然に発見したのである。門が男を引き留めることによって、男が無責任に門の前に居座ることによって、男はいろんなものを《凝視》しはじめる。感覚が鋭敏になった男。境界線に沿って逃走するだけではノミは発見されなかったはずだ。無責任な気楽さを甘受することによって、かえって見えてくるものがある。

《境界面》の平たい空間では同じスケールのものにしか出会えない。しかし《境界点》のまわりの空間では大きさがキャンセルされ、小さいものが発見される。だから『不思議の国のアリス』のように身体の大きさを変える薬はいらない。留まり続けることによって、物事は大きく見えたり、小さくして見えたりする。門前に留まらなかったならば、門番と会話することもなかっただろう。

境界点の前という滞留の空間では、かえって感覚が鋭敏になり多くのものが見える。瘡蓋ができると、そのまわりをしみじみと見ることができ、皮膚の肌理に気がついたり、ホクロに気がついたりするのと同じである。皮膚のままでは視線は流れ、傷のままでは傷が凝視される。しかし、瘡蓋ができるとまわりに空間が現われる。瘡蓋には視線を留めるという不思議な魅力がある。

ドアはあくまで中立である。肯定を肯定するドアであり、否定を否定するドア。ドアの呼びかけによってかろうじて引きとめられた人々。ドアの呼びかけによってかろうじて引き留められた流動。ドアが外側へ呼びかけるとき、呼びかけは外側の流れを《滞留》させ、開かれた空間を引き留めて、留められた空間は流れによって少しだけ変様する。こうして外側はずるずると変様してゆく。

流れが止まらない程度に引き留められた外側のずるずるとした変様。拡散してゆくエントロピーを少しだけ保留する緩い変様。絶妙な軽さで呼びかける門と、その軽妙さに戯れる人々。出来事の連鎖、そして絶妙な居心地のよさ。村上龍の『空港にて』のように流れる物語のような…。そんなことを考え、住宅の敷地を2つに分割し、ドアの前面に大きなテラスを設計することにした。

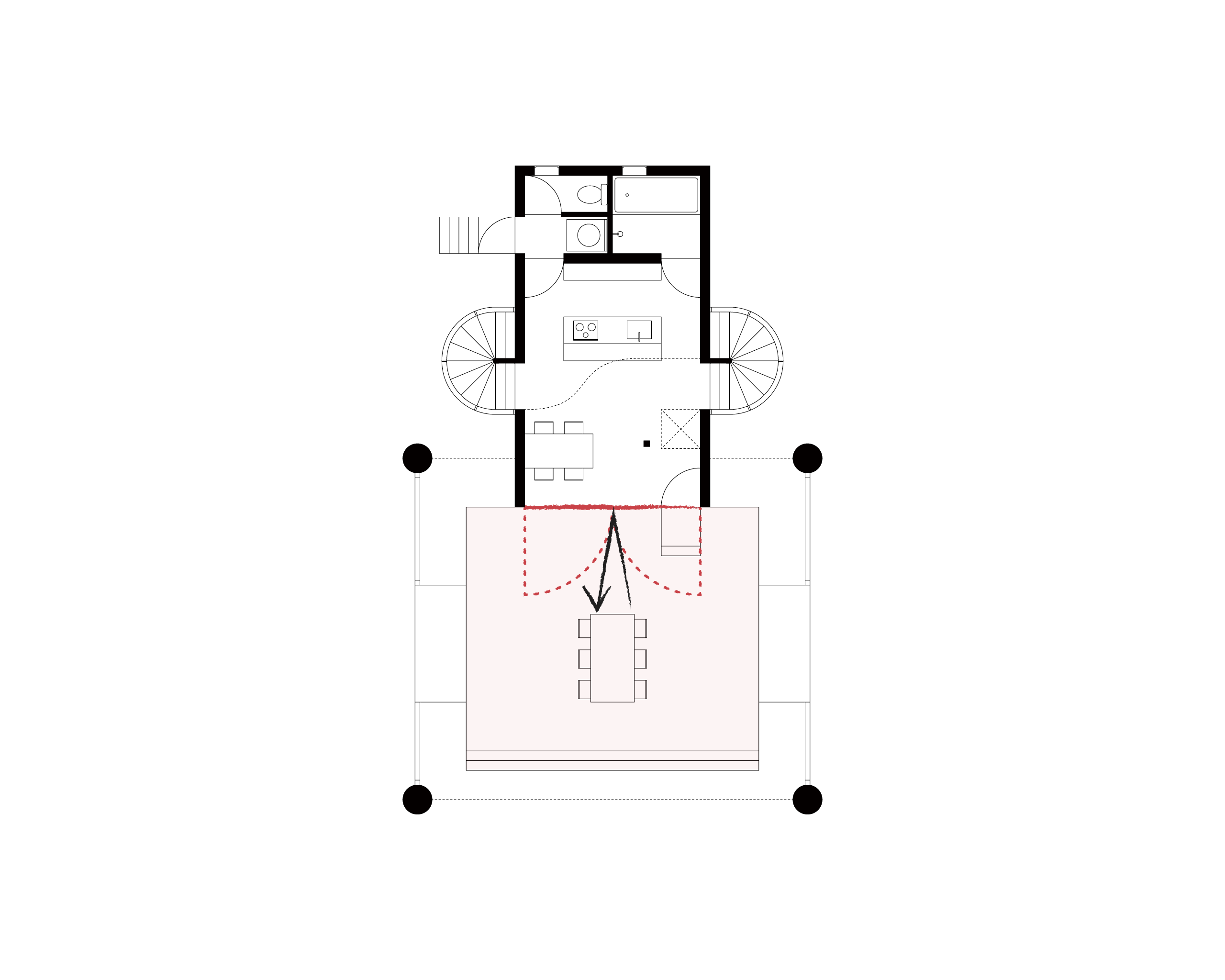

外側にいながら、内側の呼びかけに応じる

内側と外側を大胆に分割する平面になっている。白い箱に接続するように、大きな前面の広場が設計された。広場に対した、壁一面を占める大きな開き戸がある。大きなドアは人々を手前に引き留める。

住宅そのものに匹敵するほどの巨大な基壇である。基壇は反射率の高い黒タイルで覆われ、アーチのかたちをした屋根がふわりとかかり、木製の棚が脇に備え付けられている。大きなドアの強い存在感は、ドアの前に立つ存在を《ドア−前−存在》へと変えてしまう。大きなドアの前では、あらゆるヒエラルキーは失われ、あらゆる深淵は拒否され、すべてがドアの前へと投げ出される。

世界のなかに投げだされるのでなく、世界のそとに投げだされる。カフカの『審判』や『城』は、外側に放り出された主人公の軌跡を描いた。主人公は場所を動きながら、様々な出来事に出会う。しかしながら、『掟の門前』は場所性は特殊である。主人公の場所は変わらない。世界のそとに投げだされるのだが、投げ出された場所にドアがちょうどあったという偶然によって、世界が比較的に安定する。

世界のそとには、思考せよと強制する何ものかが存在する。この何ものかは基本的な《出会いの対象》であり、大きなドアもそのひとつである。出会いの対象は、未知の罪状や、城の内側や、盗まれた手紙ではなく、それらにつながる境界点のドアがひとつあるだけで充分なのである。出来事は境界点にはじまる。偶然的に、そして強制的に。境界点は人々を留まらせる。

住宅の住人だけでなく、テラスの前の道路を歩く通行人ですらも強制的に《ドア-前-存在》となる。流れゆく街の風景はドアによって引き留められて、不思議な居心地のよさを生じさせ、偶然の交流が生まれてゆく。学校なかに入るのでもなく、学校の外に逃げるのでもなく、放課後の校庭くらいの半端な空間。この曖昧な空間の方が偶然の出会いが多く生まれるし、なによりも自由で居心地がよい。

ドアの前の空間

大きなドアの前に基盤を設けることにした。大きのドアの前では、すべてが《ドア−前−存在》となる。もしこれが境界線であるならば、すべては横へ横へ滑走するだろう。しかし、ドアは《境界点》である。出来事は《滞留》するのだ。

カフカの小説をヒントに、ドアの外側に現われる空間の居心地のよさを説明できる言葉が手に入った。彼女はドアの外側のテラスで、その権力から逃れた非合法な場所に引き留められ、物語をずるずると展開させてゆくだろう。それは美しき日常へ向かう小さな旅である。《外側にいながら、内側の呼びかけに応じるという性質》が、外側をずるずると変様させるのだ。

ここまでの話を整理しよう。彼女の言葉をたぐり寄せながら、美しき日常を取り戻すことを求め、旅のかたちを模索している。旅のかたちは2種類ある。《ずるずるとした旅》と《ばらばらとした旅》。まず、《ずるずるとした旅》を内側と外側の両方の視点から語った。ドアは内側を《反響》させ、ドアは外側を《滞留》させる。性質こそ違えど、内側も外側もドアによって《ずるずると変様》する。

《ずるずるとした変様》はいわば小さな旅である。自分のいる場所が壊れすぎない程度の小さな旅。自分のいる場所が内側か外側か分からなくなるような、大きな混乱は発生しない。それは、日常が少しだけ美しくなるような小さな喜びである。持続的な旅。一方で「インドに行くと世界観が変わる」と叫びたくなるような、劇的に世界が変様する大きな旅もあるはずだ。それを《ばらばらとした旅》と名付けてみる。この旅によって、世界はばらばらに砕け散る。

《ばらばらとした変様》はいわば大きな旅である。自分のいる場所が大きく壊れるような劇的な旅。大きな旅はいつ起こるのか。それは、ドアを大きく目一杯開いた時である。躊躇しながらも、勇気を奮い起こし、その手でドアに力を与え、ドアを開いたまさにその瞬間、世界は劇的に変様する。自分のいる場所は向こう側の世界と繋がる。《ばらばらとした旅》を探しにゆこう。

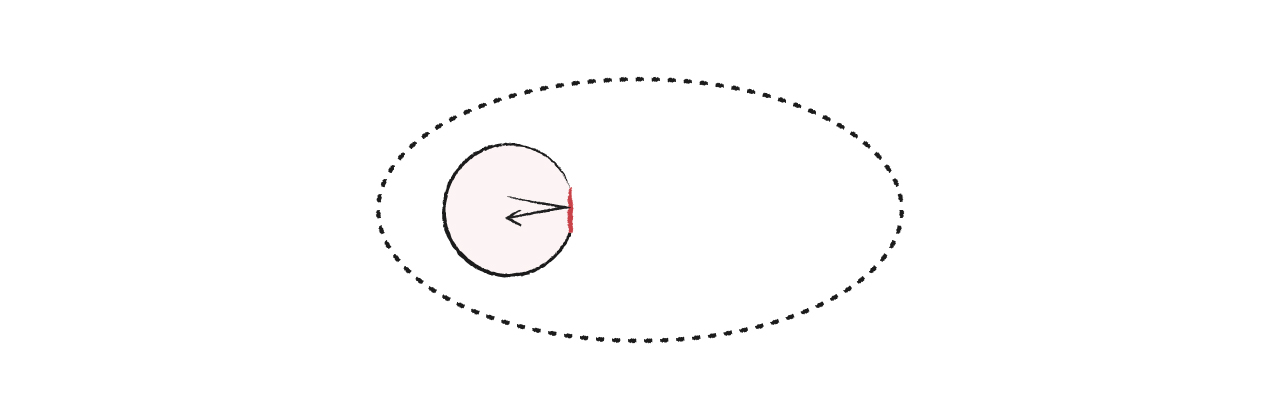

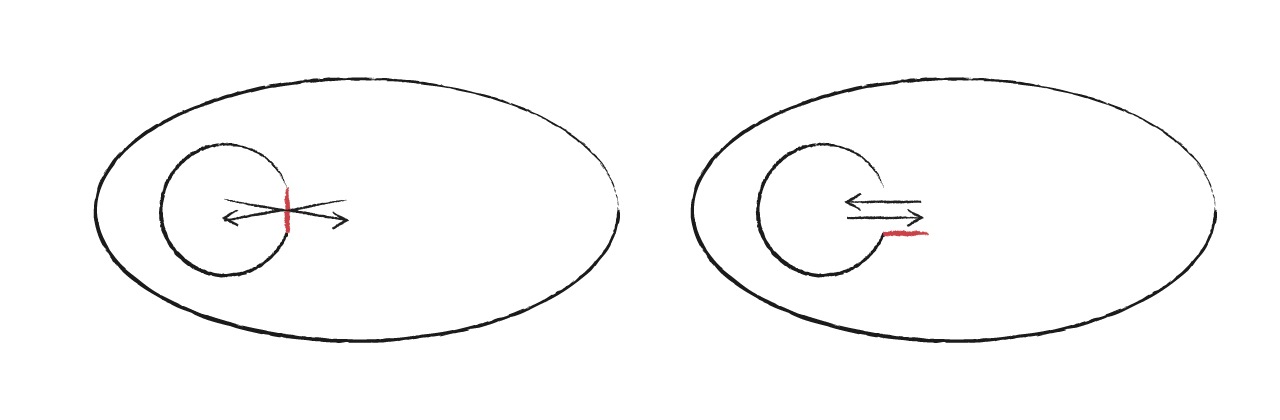

《ずるずるとした旅》と《ばらばらとした旅》

ずるずるとした旅(左)/ばらばらとした旅(右)。《ずるずるとした旅》は、内側においては保持しながら変化することで、外側においては変化しながら保持することである。それは、壊れすぎない。一方で、《ばらばらとした旅》は内側と外側が一度に解放される。それは、大きく壊れる。

意味の変身スイッチ内側からドアを開けよ

国境の長いトンネルを抜けると雪国であった。夜の底が白くなった。

川端康成『雪国』

内側という白い箱、外側という大きいテラス、この2つの空間が一枚のドアで繋がっている。内側はずるずると変様し、外側もずるずると変様する。内側の小さな旅、そして外側の小さな旅。彼女は2つの小さな旅を思い浮かべ、「さらさらと流れる、砂時計みたいで面白いわね」と言った。机に置かれた砂時計は、もうほとんどの砂を下に落としていて、彼女はというと、砂時計の隣に灯った蝋燭の炎を眺めていた。

たしかに、砂時計のようなものかもしれない。上方が沙漠に繋がっていて、もう下方に砂が溜まってゆくような砂時計。外側の沙漠から内側の箱に砂が入ってゆく。外側がいくら宏大でも、内側へ入る砂は多くない。くびれが制御しているのだ。砂は重力によって、きらきらと細く光りながら、蜘蛛の糸のように垂れてゆく。砂は内側の箱に溜まってゆき、内側に沙漠がつくられはじめる。

外側の沙漠には風が吹き、砂は流れてゆく。流動する砂の群れは、砂時計の美しいくびれに惹かれてかろうじて引き留められ、くびれのなかに少しずつ落ちてゆく。一方で、内側の箱には砂が小さく溜まりながら、少しずつ地平がひろがってゆく。内側は徐々に広がり、ひとつの世界を形成する。深まりゆく《内密》。しかしながら、ひとつの問題がある。内側は安定してしまうということだ。

内側は固定したまま、外側だけがまわるのだ……大時計の振り子のように、ゆれ動く家……ゆりかごの家……沙漠の船……

安部公房『砂の女』

内側の世界は安定している。外側のように厳しく過酷なものはなく、安全で、保護されている。平和、安定、そして生きられる。内側の世界はずるずると変様してゆくが、比較的に安定している。『砂の女』を思い出して欲しい。内側の物語はずるずると流れてゆくが、カフカの『変身』ほどの劇的な変化があるわけではない。内側は放っておくと、安定して、定着して、自明なものへと墜ちてゆく。

彼らは、おのれに与えられた住まいを、それ自体において絶対であると信じている。ひとたび自明なこととして示されるとき、ものごとはまさに自明なものとなる。船に住まうとき、ひとはもはや海原を見ない。あるいは、たとえ海原に気づいたとしても、もはやそれは船の装飾にすぎない。理知の能力とはそういうものだ。

サン=テグジュペリ『城砦(1)』

船の内側はずるずると変様している。持続的な小さな旅。ただ、それだけでは足りない。船は時々壊れなけれいけない。すなわち、砂時計のくびれはときどき破壊されなければならないのだ。海が荒れることを知り、砂の侵略を知り、その偉大さを心から実感する必要がある。この時、内側に溜まった砂は荒れ狂う風に散らばり、きらきらと輝き出す。これが《ばらばらとした旅》である。

《ずるずるとした変様》が小さな旅ならば、《ばらばらとした旅》は大きな旅である。自分の場所が壊れすぎない程度の小さな旅に比べて、自分の場所が大きく壊れる旅である。海原や沙漠へ引きずり出されるような、暴力的で無差別なもの。大切に育ててきた《生きられた空間》は一瞬にして破壊される。生きられた空間は砕け散り、荒波に溶けてゆく。

ただ恐れる必要はない。砂時計のくびれを壊すのはあなたの体験だからだ。砂時計が壊れたとしても、《生きられた体験》は間違いなくあなたのなかに蓄積される。大きな旅は己の糧となり、あなたを大きくする。あなたの勇気ある小さな一歩は、大きなものへと膨らまなくてはならない。そうして、内側は外側に再接続され、生きられた体験はあなたの地平に融合され、あなたはほとんど建築家にすらなれる。

今一度歩き重ねた旅の軌跡を心のなかでなぞり、途中に出会ったものたちとの架空の対話を反芻し、歩きながら考えてきたものの深度をさらに深めることで、旅はさらに続いてゆくのだ。そんななかで、僕は建築家になった。

安藤忠雄『安藤忠雄の都市彷徨』

この住宅において《ばらばらとした旅》は大きくドアを開けた時に起きる。壁一面のドアが開き、外側が流れこみ、内側は大きく壊れ、内側の意味は砕け散る。ドアによって切断されていた2つの空間は、ドアが開いて再接続される。ドアを開けるという体験が、内側と外側を結びつける。この住宅において、その旅は縁側として現われる。少し遠回りになるが《縁側への変身》を語らして欲しい。

ある夜のことだった。内側と外側の境界点としてのドアを具体化するべく、スケッチを何度も描き、幾つかの模型をつくっていた。夜も深まり、少しばかりうとうとしはじめていた。ふと模型を見ると、白い箱の床面が縁側の様相を呈していることに気がついた。部屋が縁側になり、縁側が部屋になっている。意味の二重性。この不思議な現象はどこからやってきたのか。

部屋の床面が縁側になる

部屋が縁側になり、縁側が部屋になっている。上図の黄色い部分の床面の話である。縁側というものは内側と外側のあいだに《在る》ものだと思っていたが、白い箱の床面が縁側に《成る》ということに驚いた。

そもそも縁側は単なる環境装置である。夏の太陽は上から光を落とすから、軒が直射日光を遮って涼しい。冬の太陽は位置が低いから、室内にしっかり光が届いて暖かい。そのためだけの環境装置でしかないから、人間と空間の間を結ぶ直接的な関係性がない。それゆえ、近代の合理性の中では《無駄な空間》であり、特段の意味がない無味無臭の空間であった。

縁側は人間との関係性を持たない。だからこそ、様々な情景を含蓄できる余白があった。縁側は内部と外部の曖昧な関係の中にポッカリと空いた穴のようなもので、そこに様々な体験が流れ込む。縁側に座って緑を眺めたり、猫とまどろんだり、陽だまりに寝転んだり、線香花火に火をつけたり、近所の人と語りあったり、虫の声を聞いたりする。縁側はあらゆる事柄が入りこむことができる余白である。

合理性の枠組みからこぼれ落ちた豊かな体験は縁側のなかに逃げ込んだ。ダイニングやリビングではそうはいかない。ダイニングやリビングはひとつのイメージと強く結びつく。ダイニングは家族で並んで食事を食べるというイメージと結びつき、リビングはソファーに寝転んでテレビを見るというイメージと結びつく。空間が特定の意味と固く手を結んでいる。

ダイニングは「食べる場所」であり、リビングは「くつろぐ場所」である。意味が決まっているから、空間のなかにいる人は意味に囚われてしまう。人は囚われながら自由を謳歌しているが、ふとした時に息苦しくなる。この時、縁側のような意味のない場所が必要になる。学校の屋上を想像して欲しい。学校の屋上が妙に居心地がよいのは、なんのイメージとも結びついていないからである。

学校の中は、教室は「学ぶ場所」、廊下は「通行する場所」、校庭は「運動する場所」という具合に、どこも機能が決まっている。だから、教室にいれば「学ぶ人」、廊下にいれば「通行人」、校庭では「スポーツする人」という具合に無理やりにさせられてしまう。でも、屋上は、用途不明な「どこでもない場所」だったから、そこで私は「だれでもない人」になることができる。

宮台真司『終わりなき日常を生きろ』

機能がなく、何にも縛られずにすむ場所。肩の力を抜いて、何者でもない人になれる場所。学校の屋上や住宅の縁側のような場所。とはいえ、「どこでもない場所」は失われつつある。屋上は不良の溜まり場になると閉鎖され、縁側をつくる余裕があるならばひろいダイニングをつくれと要求する。機能のない空間が不足している。「だれでもない人」になれる、権力のない《無駄な空間》が必要である。

人間と空間とのやりとりということの中にだけしかリアリティをもちえないような、本当の「無駄な空間」をつくるべきであった。それは単純な「ゆとり」ではない。逆に生活のコアー(核)なのである。

篠原一男『住宅論』

無駄で、意味なく、乾いた空間を誰しも追い求めている。しかし、難しいのはここからである。2つの問いを考えることができる。こうした《意味のない空間》をいかに設計するのかという問い、はたまた、時間が経つにつれて貼りついた意味をいかに剥ぎ取るのかという問いである。すなわち、縁側をいかに設計するのか、はたまた、縁側についた意味をいかに剥ぎ取るのか。

篠原一男、坂本一成、伊東豊雄といった多木浩二に影響を受けた日本の建築家は、《意味のない空間》をつくり出す必要性を敏感に感じとり、幾つかの道筋を残した。意味の無い、零度の空間をつくり出そうと必死に戦ったのである。そんな建築家たちの歴史が日本独特の抽象化された建築を生み出した。彼らの功績は計り知れないほどに大きい。

《意味のない空間》をいかに設計するのかという1つ目の問い、この答えは三者三様ながら用意された。意味のない空間が用意され、住まい手が意味を自身の手でつくり出す。これによって家は生きられる。それを《生きられた家》と呼ぶ。ここまではよいのだが、問題はその先である。生きられた家は安定してしまい、住まい手はそこで安住するために、生きられた家が生きられなくなるという矛盾である。生きられた家は、そのままでは生き続けられず、死ぬ。

そこで、再び意味を剥ぎ取る必要があり、貼りついた意味をいかに剥ぎ取るのかという2つ目の問いに答えなければならない。しかし、ここからの道筋は用意されたことはない。日本の建築家は《意味のない空間》を設計することに夢中になって、時間の経過によって張り付いてしまう意味を剥ぎ取ることには無関心であったのだ。たとえ、意味のない空間を設計できても、意味は磁石のように強く貼りついて剥がせなくなる。

ひとつの答えはこうである。《意味のない空間》を設計するという思考回路を停止させ、意味を持った空間を、別の意味を持った空間へと《変身》させるというもの。《意味のない空間》を望む際限なきゲームから手を引いて、意味のない空間へと切り替わるスイッチを設計すること。ここに焦点を当てるのである。意味もろとも破壊するようなひとつの動き、あの一撃。

《意味の変身スイッチ》を設計する。これによって、先ほどの2つの問いに同時に答えることができる。《意味のない空間》はあらかじめつくられるのではない。スイッチによって意味が剥ぎ取られることによって、その都度につくり出されるのである。もちろんスイッチを押すのは主体のその手であり、建築はそのスイッチとしての体験を膨らませるだけである。これが《ばらばらとした旅》なのである。

ドアが開いた状態

2階に備え付けられたデスクから、開いたドアを見る。ドアが開いて、外側の自然が内側に侵入してくる。内側に貼りついた意味は洗い流され、変様する外側の風景とぶつかりあい、内側の意味は大きく変身する。

内側にある《生きられた》という形容詞をどこかに吹き飛ばすほどの体験。パッケージ化された内側を戦慄させる暴力的な一瞬の切替。切断と再接続。引き裂きジャックの閃光。ドアを開ける瞬間をある種の狂気に増幅させる。ドアを開けるという《生きられた体験》は建築によって大きく膨らみ、内側はダイナミックに変様する。意味は一瞬にしてどこかへ飛ばされ、《意味のない空間》が現われる。

この住宅の場合、ドアを開けると部屋は縁側に変身し、ドアを閉めると縁側は部屋に変身する。生成された縁側は、その眼前に引き留められた外側の流れと衝突する。幸福に熟した内密は、一瞬で乾いて冷却される。内部からこの手で為される革命。ドアを開けるという体験が縁側をつくりだす。スイッチを切り替えるように、意味が貼り付いた空間は丸ごと《変身》を遂げる。

意味が解体された空間を作るのではなく、生きられた体験によって意味を洗い流す。電源を切り替えるように、トイレで水を流すように、睡眠で一日の終わりを迎えるように、貼り付いた意味をどこか知らない世界へと送り出してしまう。これが《ばらばらとした旅》である。何も考えずにインド行きの飛行機に乗ってガンジス川にでも飛びこむような勇敢な旅。甘い蜜は噴火する。

この深い自由の意義は破壊のなかで示されるのだが、このときの破壊の本質とは、役に立つ制作物の連鎖のなかに留まり得たものを利益なしに蕩尽することにある。

ジョルジュ・バタイユ『呪われた部分』

そんな怖いことができるものか、生きられた内部がもったいないではないかという声が聞こえてくる。心配しなくてよい。生きられた内部は壊れるが、また生成される。傷ついた内部にはまた瘡蓋がつく。大きなドアは大きな傷を塞いでくれる。傷ついた分だけ丈夫になる。生きられた空間は破壊されるが、より生きられた空間が形成される。ときには思いきりドアを開放して、生きられた内部を一度に解き放つことが重要である。

実のところ、生きられたという形容詞は凝り固まった空間という名詞につくものではなく、その生成過程の体験につくものである。《生きられた空間》ではなく《生きられた体験》へ。この転換を行わなくてはならない。《生きられた空間》などというものは幻想であり、その正体は《生きられた体験》を通過した空間である。そう考えなければ、《生きられた空間》の複数性や偶然性を捉えることはできない。

建築にできることは《生きられた空間》をつくることではなく、《生きられた体験》を膨らませ、加速させることである。膨らんだ《生きられた体験》は《生きられた空間》へ向かう主体の背中を押すだけではなく、《生きられた空間》からの逃走線をも描く。空間に結びついた意味を断ち切り、多方向へと触手を伸ばす《変身》の手助けする。意味の変身スイッチは《生きられた体験》を膨らませたものである。

《ばらばらとした旅》によって美しき日常の尻尾が現われる。《ばらばらとした旅》は何度も繰り返される。飛行機に乗ってまた別の場所へ行き、また帰ってくるようなものだ。複数回の旅。あの一撃は何度も繰り替えされ、その都度に新しい空間が生成される。悲しい時には悲しい空間が、嬉しい時には嬉しい空間が現われる。さあ勇気を出して、そのドアを開けなさい。

偶然性、そして幽霊外側からドアを開けよ

システム全体を脱構築した残余として得られる単数的「外傷」から、システムの細部、シニフィアンの送付一回一回の微細なずれ(誤配)から生じる複数的「幽霊」へ。

東浩紀 『存在論的、郵便的―ジャック・デリダについて』

内側に閉じこもらずドアを開けること。このことは、哲学者なら誰しも述べることだろう。未知なるものへ飛び出せと。しかし、《ばらばらとした旅》にはもうひとつのテーマがある。それは、外側からドアを開けることである。鍵となるのは、旅をして帰宅する時の《偶然性》とでもいうものだ。分かりやすくするために、私が帰るその家は、私が旅する前に飛び出した家と同じだろうか、という問いからはじめよう。

旅は家に帰るまでが旅である。私が旅に出ているあいだ、家のなかではなにが起こっていたのか。家は同じであると保証できるのか。果たして家は変様していなかったか。同じであると考えるのが常識かもしれない。しかし、この住宅には大きなドアがついている。ドアの呼びかけによって内側が《ずるずると変様》してゆくことはすでに語った。あらためて式にしよう。

内側(1) → 内側(2) → 内側(3) → 内側(4) → … → 内側(n)。

内側はドアの呼びかけによってずるずると深まってゆく。私が旅に出ているあいだその変様は止まるのだろうか。いや、止まらない。少なくとも、止まっていることを証明することはできない。家が変様しているかどうかは、外側からドアを開けた時に事後的に決定される。内側のずるずるとした変様体は、外側からドアを開けるという体験によって事後的に見出される。シュデリンガーの猫のように。

この家が竣工したとする。彼女はドアの外側に立ち、この大きなドアをはじめて開ける。その時に現われるのは『内側(1)』である。太陽は真上にあり、トップライトから光が射しこんでいる。内側へ入り、扉を閉める。竣工を喜んだ彼女は、花と絵画を飾り、棚に本を並べる。しばらくして、少しばかり近くのカフェへと外出して、コーヒーを飲み、日が暮れはじめた頃に家に帰る。

そして、家へと入ろうとドアを開ける。その時に現われるのは『内側(2)』である。さて、問うべきは『内側(1)』と『内側(2)』は同じものかである。少なくとも、まったく同じではない。『内側(1)』は明るい日中の光で壁が白く染まっていたが、『内側(2)』は夕陽が壁をオレンジに染めあげている。『内側(1)』には花と絵画と本はないが、『内側(2)』には花と絵画と本が飾られている。

ドアを開けて家を出て、ドアを開けて家に帰る。家の往復運動によって内側が《断絶》されているから、家は2回にわたって体験される。『内側(1)』と『内側(2)』、この両者には差異がある。ここで重要になるのは、『内側(2)』が発生したからこそ『内側(1)』との差異が生み出されたということ。ドアを開けて家を出て、ドアを開けて家に帰る、この断絶によって差異が事後的に生じている。

住宅の内側の風景

内側の差異が明確になるように、水平と垂直を用いて構成した。片持ちダイニングテーブルにはその都度の物が並び、垂直に伸びる柱はその都度の場をつくる。ベンチとキッチンへと視線が抜け、視線は棚にぶつかる。また、トップライトがその都度の光の形と色を刻む。カーブした中二階には人がいるかもしれない。

『内側(1)』と『内側(2)』の差異は、家を出て家に帰るという体験によって生まれた差異である。そしてこの差異は、外側からドアを開けるたびに無限に産まれてゆく。同様の手続きにしたがって『内側(2)』と『内側(3)』の差異が生まれ、『内側(n)』は『内側(n+1)』との差異が生まれる。『内側(n)』は『内側(n+1)』によって新たな解釈を受け取る。

n回目にドアを開けた瞬間、『内側(n)』は確定するし、n+1回目にドアを開けた瞬間、『内側(n+1)』は確定する。『内側(n+1)』が確定した瞬間に、『内側(n)』と『内側(n+1)』の差異が生み出され、『内側(n)』に新たな意味が流れこむ。n+1回目の体験によって、『内側(n)』に事後的に意味が流れこみ、『内側(n)』には事後的に新しい解釈が注ぎこまれる。

ドアを開けるという体験のたびに、内側は延命される。美しき日常への旅はいつまでも終わることがない。ところで、『内側(n+1)』とはなんなのか。n回目にドアを開けた時に、『内側(n+1)』を知ることはできない。しかし『内側(n+1)』がなければ、目の前にある『内側(n)』の豊かさを知り尽くすことはできない。目の前にある『内側(n)』には必ず余剰があり、意味が汲み尽くされることはない。

n+1回目にドアを開けることではじめて見出されるもの、この要素が『内側(n)』には必然的に入りこむ。なぜなら、閉められたドアはいずれ開けられるからである、テクストがいずれ読まれるように。ドアが開けられるだろうということ、この可能性は棄却されない。いわゆる、ドアの反復可能性である。建築論の射程をひろげるために、ドアの反復可能性を《家の往復可能性》と呼ぶことにしよう。

この住宅において、家に帰ることとドアを開けるは一致するため、ドアの反復可能性と家の往復可能性は一致する。ドアがいずれ開けられるという性質は、家がいずれ帰られるという性質と等価である。家を出て家に帰るということ、これを保証する帰られる場所こそが家と呼ばれる資格がある。公共建築や宿泊施設は、帰られる場所ではない。ハイデッガーやボルノウが《故郷喪失》を唱えたとき、故郷とは単なる滞在を越えた帰られる場所ではなかったか。

家を出て、家に帰る。人間が家に滞在するのではなく、往復可能性こそが家を家たらしめ、人間の「住まうこと」の前提に据えられるならば、『内側(n+1)』は必ず想定されなくてはならない。『内側(n+1)』は確かにある、ただなにか分からない。『内側(n+1)』は《かもしれない世界》の話なのだが、『内側(n)』に必ず取り憑いている。したがって『内側(n)』は飽和不可能である。

偶然性の必然性。これを《幽霊》と呼ぶならば、この家は幽霊に取り憑かれている。幽霊は決して現われることはないが、確かにいる。ボルノウの空間論やバシュラールの場所論は、幽霊を無害化して内側に取りいれるか、幽霊を危険なものとして外側に追いす。なぜなら、保護された安全な内側の場所には幽霊はいてはならないからである。

しかしながら、幽霊は内側に必ず取り憑いている。何者は分からない。姿をみることはできない。ただ、内側に取り憑いていて離れない。内側の場所が空虚であれ幸福であれ、《かもしれない》の位相がつねに挿入されている。幽霊がいないと断定することはできない。幽霊はいまだ現われていない、ただ必ずいる。それは、家に帰るという《往復可能性》によって生まれる。

『内側(n)』には幽霊が取り憑いているのだが、問うべきは、『内側(1)』に取り憑いた幽霊と、『内側(2)』に取り憑いた幽霊が同じであるかである。異なると言い切ってよい。なぜなら、『内側(1)』と『内側(2)』は異なるコンテクストに置かれるからである。外側のドアの前の空間がずるずると変様することはすでに語った。変様しゆく外側というコンテクストに、内側はその都度に書きこまれている。

『内側(1)』には『幽霊(1)』が取り憑き、『内側(2)』には『幽霊(2)』が取り憑いている。『幽霊(1)』と『幽霊(2)』は異なる。n回目にドアを開けたとき、『幽霊』はnの数だけの異なる幽霊がいるのである。幽霊たちの群れ。ドアを開けるたびに、ドアを開けるという生きられた体験のエネルギーが結晶化して幽霊となり、内側と外側の往復可能性によって幽霊たちは群れとなる。

さて、幽霊たちは何処へゆくのか。もし《幽霊たちの宝庫》なるものを仮定してよいのならば、まさにそこである。その貯蔵庫で幽霊たちは自由に振る舞っている。平等に漂いながら、幽霊同士で語らい合い、姿を変化させながら、ときには幽霊同士で合体し、ときには分身を生み出す。ずるずると浮遊しながら、ばらばらと組み変わる、幽霊たちの不可思議な王国。

幽霊たちの王国はどこにあるのか。幽霊たちの王国は、ドアの外側に広がるテラスにあるわけではなく、内側のなかにすでにはじまっていた。幽霊たちの王国があるからといって外側がなくなるわけではない。内側の有限性によって外側が想定され、外側との往復可能性によって幽霊たちの王国が内側にはじまるのである。建築は、幽霊たちの王国を住まい手に示唆することで、内側が決定される瞬間に《かもしれない》を投げ込む必要がある。

かもしれない、が場所の意味を溶かして場所を豊潤にする。この時、建築にできることはなにか。幽霊たちの王国の可能性を最大限に引き出すために建築にできること、それはドアを開けるという体験を膨らますことである。すなわち、『内側(n)』と『内側(n+1)』の切断を劇的に演出することである。建築のかたちをばらばらにすることでは決してない。『内側(n)』と『内側(n+1)』のあいだの距離を大きくすることである。家の往復を劇的に断絶する。

『内側(n)』と『内側(n+1)』の切断面には《あいだの空間》がある。ドアを開けて家を出てドアを閉めてから、ドアを開けて家へ入りドアを閉めるまでの空間を指す。あいだの空間による切断が劇的であるほど、『内側(n)』と『内側(n+1)』の差異は大きくなり、『内側(n)』に取り憑く幽霊は大きくなる。鋭く、深く、両者を切断すること。ドアを開ける体験を膨らますことは、切断を演出することなのだ。

つまるところ旅行の特有の楽しみは、途中で車から降りたり、疲れたときは停まることができるということにあるのではなく、また出発と到着のあいだにある差異をできるだけ感じられなくすることにあるのでもなくて、むしろそれをできるだけ深くすること、その差異をそっくりそのまま全面的に感じとることにある⏤ちょうど想像力が、生活していた場所から行ってみたい場所の核心へと、一足飛びに私たちを連れて行ってくれたときのように⏤。

マルセル・プルースト『花咲く乙女のかげにII』

《あいだの空間》をどれだけ深くするかが、家を豊かにすることに関わるのである。そして《あいだの空間》におけるズレこそが重要になる。要するに《迂回》に着目しなければならないが、ここでは迂回の可能性に触れる余裕はないから、『ウカイメンド』という作品を参考にされたい。とにもかくにも、《あいだの空間》が『内側(n)』を外側のコンテクストから断絶させ、幽霊を輝かせ、内側の同一性に決定不可能性をはさみこむ。

内側が決定されるまさにその瞬間、内側がある一つの意味で凍結されないように、幽霊を示唆しなくてはなず、そのためには『内側(n)』と『内側(n+1)』を深く切断しなくてはならない。最も深いもの、それは蓋である。穴という欠如を単数的な《外傷》とするのではなく、その傷を《瘡蓋》によって断絶し、ときどき蓋を開けること。瘡蓋に付随する体験を通して、一回一回の微細なずれをつくり出すこと。こうした断絶が引き起こす微細なずれが、場所の意味を溶かしてゆく。

穴がいつも開放されているわけではない。穴に貼りついた蓋を剥がすときに、穴が保証される。その時々に現われる穴は異なるかもしれない。蓋は穴に剰余を与える。その剰余は、伝達経路の時差や迂回によって豊かになる。単なる《ずれ》ではない。ずれるであろう可能性と、ずれたかもしれない可能性。この2つをドアを開けるという反復可能性によって投げこむのである。ガラス張りの蓋は《あいだの空間》が浅くするから、差異のメロディーを歌うことはない。

少し抽象的になりすぎたかもしれないが、建築を考えると容易に想像がつくだろう。家に帰った時に家族の友人が来ているかもしれない、家に帰った時に新しい花が飾られているかもしれない、家に帰った時に猫が走りまわっているかもしれない、そして想像もつかない何かが起きているかもしれない。普通の住宅では気付きづらい差異だが、大きなドアによって深い断絶が起きているために、差異を劇的に演出される。まるで、自分の国へと飛行機から帰った時、違う国にきたような少しの違和感を覚えるようなものだ。

一瞬の増幅、そして反復ドアが開く瞬間

存在という同一の家は永遠に再建される。一切は別れあい、一切はふたたび会う。存在の円環は、永遠に忠実におのれのありかたをまもっている。一瞬一瞬に存在は始まる。それぞれの『ここ』を中心として『かなた』の球はまわっている。

フリードリヒ・ニーチェ『ツァラトゥストラ』

外側からの呼びかけに応答せよ、内側からの呼びかけに応答せよ、内側からドアを開けよ、外側からドアを開けよ、という順番で語ってきた。内側が深まりゆく《内密》の幸福も捨てがたいし、外側に留まる《滞留》の居心地のよさも捨てがたい。内側からの劇的な《変身》も捨てがたいし、内側に取り憑いた《幽霊》も捨てがたい。前者は《ずるずるとした旅》で、後者は《ばらばらとした旅》である。

この住宅はすべてを欲張りに詰め込んだものである。それらを秩序づけるのは、大きなドア、そしてドアに付随するドアを開けるという一枚の体験である。建築の役割は、ドアを開けるという《生きられた体験》を膨らますことである。一枚の体験にすべてを関係づけ、生成の一瞬に賭けることである。決定の瞬間というある種の狂気、その瞬間を輝かせることである。

ドアを開ける一瞬を劇的にすること、設計の主眼はその体験にのみ置かれ、すべてがドアを開けるという生きられた体験に紐づけられている。ドアを開ける一瞬一瞬に存在ははじまる。内側と外側の矛盾の解消ではない。内側も外側も関係なく、ただそのドアを開ける体験が肯定され、膨らまされ、加速され、その度ごとに新しく生きられる。生きられた家、そして生きられた家を再び生きられた家へ。偶然を肯定するならば、恣意はそのつど廃棄される。主体がドアを開ける一瞬の体験を膨らます。

内側と外側、AとB、この間に挟まれた《と》を《戸》へと置き換える。《戸》は、媒介でも、対立でもなく、中立であり、一瞬の体験を待つばかりである。《戸》は場所と場所のあいだであり、《戸》と名指される以外にいかなる統一性ももたない。建築家にできることは、中立に存在している《戸》を大きくすることで、《戸》に付随する体験を膨らますことである。逃走線に厚みと響きを与えて、生きられた体験という一瞬を膨らまさなくてはならない。

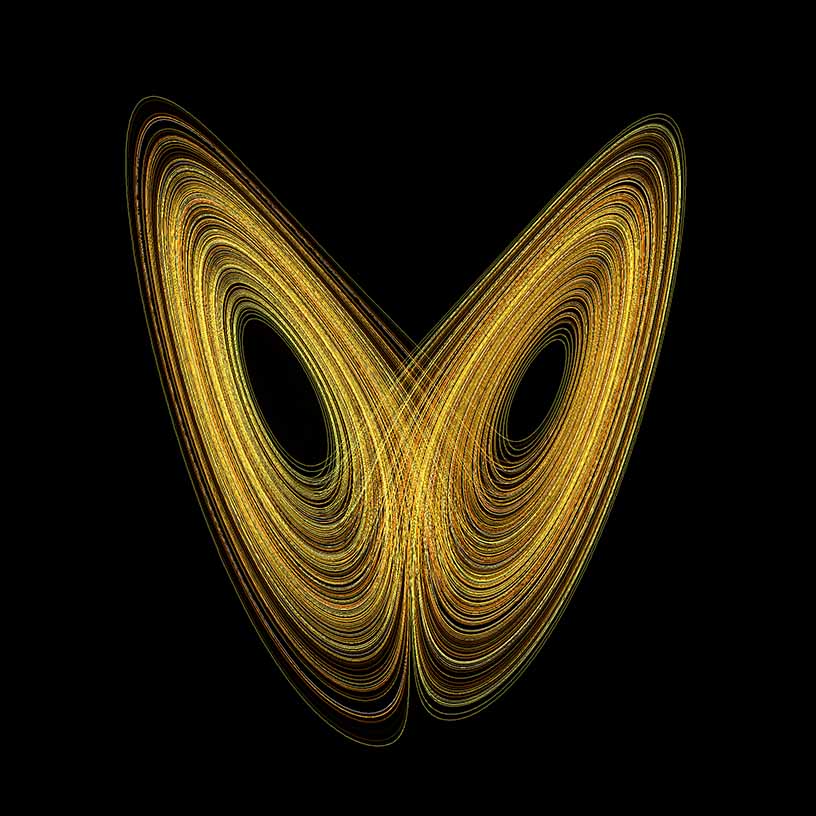

そんなことを思考しながら、細やかな最終調整のために彼女とカフェで打ち合わせをしていると、綺麗な蝶がひらりと舞うのを発見した。羽が開いたり閉じたりする様子がドアの動きと重なり、奇妙な親近感とともに蝶を眺めていると、彼女が口を開いた。「バタフライ・エフェクトって言葉を知ってる?ブラジルで一匹の蝶が羽ばたくと、テキサスで竜巻が起きるの。素敵だと思わない」と、風のような優しい声が耳をくすぐる。

カオス理論の先駆けとなった《バタフライ・エフェクト》のことだろう。初期値の小さな誤差が非常に大きな変化を生み出すこと。その詩的な側面だけを切り出してよいのなら、人間という小さな蝶の羽ばたきが世界を変えるという希望を持つことができる。少しだけ変奏するならば、ドアを開けるという小さな羽ばたきの誤差が、世界を大きく変様させるかもしれないのである。その誤差は目に見えないほど小さいかもしれないが、その小さな誤差がいずれ重大な結果を産む。彼女の言葉はいつも示唆的で美しい。

ドアを開けるという羽ばたきの瞬間を劇的に演出し、その一瞬に微細な誤差を挟みこむことはできないか。一瞬を肯定することは変わらない。ただ。一瞬をほんの少しだけ《増幅》させることによって、一瞬に僅かな誤差を挟みこむことはできないだろうか。瞬間の微細なずれが世界を大きく変様させ、美しき日常への旅を予測不可能なものへと導く。ローレンツの描いた美しい蝶のように、小さな誤差の煌めきに恋をしていたい。平面図に描かれるべきドアはローレンツの蝶である。では、どうやって誤差を挟みこめばよいのか。

ローレンツのアトラクタ @wikimedia

気象学者のローレンツが大気の状態変化を記述した際に現われた蝶。ローレンツ方程式系に、a=10,B=28,c=-3/8を入れたもの。バタフライ・エフェクトは「初期値に対する鋭敏な依存性」を表現したものである。

「われわれがドアを開けようと欲する以上、蝶番は固定されていなければならないのだ

」とウィトゲンシュタインが述べたように、蝶番そのものはドアの前提であるから、蝶番に誤差を挟みこむことはできない。デンマークの王子が「時間はその蝶番から外れてしまった」と語ったような時間に向けて走り出すにしても、ドアを開けようと欲する以上、蝶番を外すことはできない。蝶番を基軸としながら、蝶番から逸脱する方法を探らなくてはならない。

蝶番から逸脱するために、建築家にできることがあるのならば、ドアを開ける一瞬の時間を増幅すること、そしてドアが表と裏の2枚の仮面を持つ浮気性な性格を悪用すること、この2つである。前者は、ドアを大きくすることによって、ドアを開けるという一瞬の時間を増幅させ、時間に厚みを持たせる。後者は、ドアの片面に鏡を貼ることによって、ドアを開けるという一瞬の空間を増幅させ、空間に厚みを持たせる。いずれも、ドアを開ける一瞬の体験を膨らます効果がある。

1つ目、ドアを開ける一瞬の時間を増幅すること。そのために限りなく大きなドアを設計する。小さなドアは一瞬で開いてしまうが、大きなドアを開けるには少しだけ時間を要する。一瞬をいくら積み重ねても時間にはならないが、大きなドアの効果によって、一瞬は時間的な厚みを獲得する。ドアを大きくすることで逃走線に微細な厚みが生じ、その厚みに対して、誤差、逸脱、狂気、偶然が挟み込まれる。一つ一つは小さいが、反復の先にある未来は予測不可能となる。

2つ目、ドアが表と裏の2枚の仮面を持つ浮気性な性格を悪用すること。参考になるのはルリタテハという蝶である。ルリタテハは、クレヨンで描いたような青色の帯が入った黒い羽を魅せる美しい蝶なのだが、羽が閉じられたその途端、地味で薄汚れた茶褐色の羽が現われ、表情は一変する。つまり、表側の羽と裏側の羽が異なるのである。表側には美しく上品な青い線の模様が描かれ、裏側には茶褐色で地味な模様が描かれる。羽を開いたり閉じたりすることで2つの顔を使い分ける、器用で思わせぶりな蝶である。

裏側の茶褐色で地味な模様は、枯葉や樹皮に擬態するためにある。羽を閉じると、地味な羽は周囲のの自然と同化するから、外敵がルリタテハを発見することは困難になる。ルリタテハの羽の裏側は自然を模倣していて、自分の身体の半分を自然に委ねている。表側は美しく着飾り、裏側は自然に明け渡す。そして羽ばたくという体験によって、それらを繰り返し反転させ続け、生命の躍動を表現する。体の半分を自然の姿へと譲り、繰り返し反転すること。

人間は、表側の瑠璃色の羽の美しさばかりに着目するが、裏側の自然も美しく、それを行き来できる体験が何よりも素晴らしい。確固たる自己より、羽ばたき続ける自己を目指すべきである。生命の躍動は、羽ばたき続けるという生きられた体験によって表現される。そんなことを考え、ドアの内側に鏡を貼ることを提案することにした。究極の擬態は鏡であるのだから。自然や生活や風景を映し出す鏡は、空間を反射させ、空間を増幅させる。

一瞬をいくら積み重ねても空間にはならないが、ドアの半分を鏡という世界の外側に委ねることによって、一瞬は空間的な厚みを獲得する。その厚みに対して、誤差、自然、生活、風景、が挟み込まれる。「ラス・メニーナス」の鏡が空間を揺さぶるように、「フォリー・ベルジェールのバー」の鏡が空間を増幅させるように、「睡蓮」の水面が空間を乗っ取るように、ドアの内側の鏡は一瞬を増幅させる。ドアを少しずつ開けてゆくと空間が厚みが展開される。一瞬の空間が生じて、僅かな誤差が挟み込まれるのである。

こうして設計された鏡の貼りの大きなドアは、ドアの中立性を保ったまま、一瞬の時間と空間を増幅させ、一瞬に僅かな厚みを持たせ、その結果、一瞬の体験を大きく膨らむ。一面に鏡が貼られた巨大な賽子を投げるとき、時間と空間に僅かな誤差が挟みこまれる。ドアを開けるという体験が、媒介を通すこともなく、力動的な運動に直接的に結びつき、この身体はドアが一体化して踊り出す。一瞬が増幅されること、そして増幅された一瞬の体験が反復されること、すなわち生きること。

私たちの想定している蝶番は《生きられた体験》なのであり、事物ではなかったのだ。生きられた体験という蝶番が建築の根底になくてはならない。そして、ドアが躍るのだ。いま、わたしは軽い。いまわたしは飛ぶ。いまわたしを通じてひとつのドアが舞い踊っている。大きな鏡貼りのドアによって増幅された一瞬、そして膨らんだ一瞬の体験は、時間と空間の厚みを持ち、その厚みに小さな誤差が挟みこまれ、反復され、予測不可能に向けて走り出す。

内側から見える風景を追いかけて、増幅されれた一瞬を記述してみる。15度、外の光が少しだけ漏れ出して、飾った花の位置が少しだけ伸び、空間が僅かに延長する。30度、外の光の明るみが壁に白いグラデーションをかけ、忘れ去られていて棚のおもちゃが目に飛びこむ。45度、隣の家が自分の家に入っきて、私の姿は半分に一刀される。60度、さっきまでそこにあった机は遠くへ消え、テラスに置かれた机が飛びこんでくる。赤い三輪車が輝いているのが見える。

75度、前面の川に沿った緑が室内に流れこみ、室内が自然に明け渡される。室内が緑色に染まる。90度、世界が反転する。閉じられた世界が開かれた世界になり、開かれた世界が閉じられた世界になる。内側が外側になり、外側が内側になる。ミクロコスモスが広がる。105度、鏡は外側に行って見えなくなり、鏡に写っているものを想像する。通行人が家に巻きこまれ、不法侵入者に仕立てあげられる。120度、鏡には綺麗な風景が写っているのだろうか。虚構は現実であり、現実は虚構である。

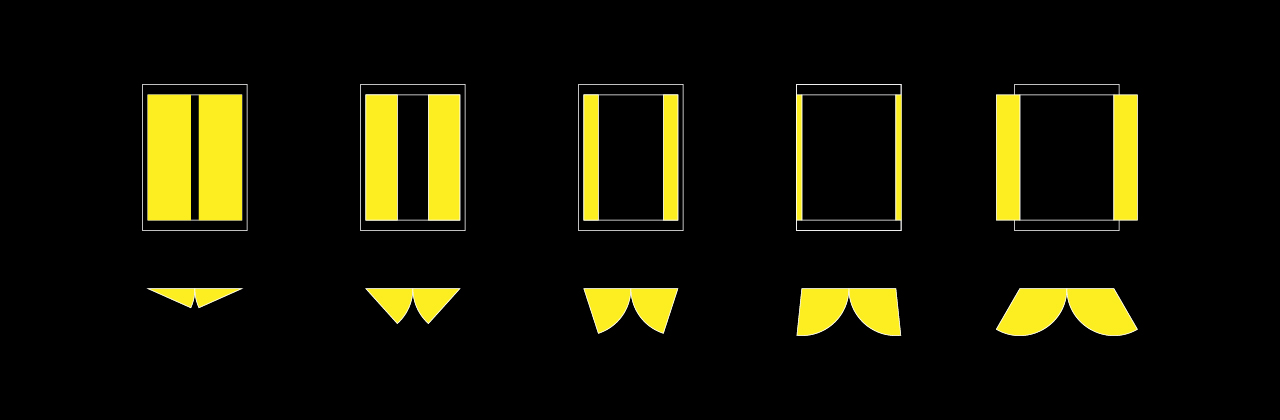

ドアが徐々に開いてゆく

ドアが徐々に開いてゆく様子はまるで蝶の羽ばたきである。ドアの最大可動角度は90度を超えるため、内側と外側の反転が起きる。閉じられた鏡は内側の風景を写し出しているが、開かれるにつれて外側の風景を写し出す。

ドアを開ける一瞬は増幅され、そのなかに時間と空間の厚みが生じて、厚みのなかに誤差を挟みこまれる。ドアを開けるたびに反復される一瞬の体験によって、誤差は予測不可能へと加速してゆく。ドアを開けるという生きられた体験は膨らみ、反復して、世界は未知なるものへ変様してゆ。その変様しゆく世界の蝶番として、生きられた体験は欠すことはできない。ドアは繰り返し開けられらなくてはならない。そして、ドアを開ける体験が、物語を知らない世界まで展開させ、生命を輝かせる。

ドアが紡ぎだす家族家族になるためのドア

そうだ、家族はひとつの刺激なのである。

ドゥルーズ&ガタリ『アンチ・オイディプス』

《旅のかたち》を求めてドアの可能性を探ってきた。ただがドアがどれほどの生の豊潤さを謳うのかが明らかになり、もうドアの魅力を疑う者はいないだろう。最後に、ドアが持つ家族的な意義について書かなくてはならない。もし仮に、家族というのが個人と社会のあいだにあると仮定するならば、この大きなドアは家族を紡ぎ出すことによって、個人と社会を結びつける。ドアを開ける体験は、個人と家族、あるいは家族と社会的共同体、両者の結節点である。

この住宅の依頼者である彼女には2人の子供がいた。彼女は子供たちとの関係を気にかけて、「家族でご飯を食べる場所はどこになりますか」と尋ねてきたから、「ダイニングという場所はつくらないからどこで食べてもよい」と提案した。彼女は「キャンプみたいで楽しそうね」と穏やかに笑っていたのだが、どこか納得のいかない表情が奥底に潜んでいるのが見えたから、家族とはなにかという問題に答えなくてはならないと感じた。

ダイニングとは、家族で食事をするための場所、いわば家族のための場所なのだが、そうした家族像と結びつけられた場所は生活のあり方を規定してしまうから恐ろしいと考えて、機能がなく、意味がなく、何にも縛られずにすむ《場所なき空間》を模索していた。しかし、本当にそれだけでよいのか。その結果として家族的連帯が喪失されてしまうという事実に対して、建築家は責任を取ることができるだろうか。そもそも、場所なき家族など想定できるのだろうか。

だから〈家族〉は、時代によってどんな形態上の変化をこうむり、地域や種族でどんな異った関係におかれても、人間の〈対なる幻想〉にもとづく関係だという点では共通している。そしてこれだけが、とりだせる唯一の共通性でもある。

吉本隆明『共同幻想論』

個人幻想や共同幻想に場所はいらないが、対幻想には場所が必要である。ダイニングという場所をつくらないことで家族が希薄になって、人間が個人と社会だけに規定される悲しい存在になってよいのか。黒沢隆の『個室群住居』で描いた世界観がもはや前提になった世界で、失われた家族的連帯を無視するのは妥当だろうか。個室と社会のあいだの《コモンスペース》が機能することはあるのだろうか。小さな物語が散乱した壊れた世界のなかで、その危険性や暴力性を慎重に整理しながら、家族の位置付けを再考しなければならない。

そもそも、ダイニングが恐ろしいのは、ダイニングが家族での食事を強制してしまうことばかりではない。そうではなくて、家族で食事をするための空間を用意することによって、家族で食事をしない可能性を排除してしまうことが恐ろしい。ダイニングという場所が用意されているのにもかかわらず、ダイニングで食事をしないということは、家族とご飯を食べることを拒否する態度に見えてしまう。ダイニングという場所が用意されることで、ダイニング以外での食事の可能性が潰える。

悲しい気持ちになり、一人でご飯を食べたい時もある。リビングやお風呂でご飯を食べたい日もある。好きな時間に、好きな場所でご飯を食べる方が健全だと思う。しかしながら、そうした自由に時間と場所を探すような可能性は、家族で食事をするためのダイニングという場所によって疎外される。ダイニングと名付けられた場所が、家族と食事をするという像と密接に結び付けられ、場所に刻まれた家族の刻印が消えることはない。

ダイニングのような家族のための場所が生活の前提となったのは、nLDKプランという形式が発明されてからである。nLDKプランは1951年に鈴木成文によって51C型という形で提案された。家族の構成人数に合わせた個室、家族団らんの場としてのリビング、家族の食事のためのダイニング、調理のためのキッチンというように場所が切り分けられたもので、現代でもこの形式は使われている。nLDKの特徴は、家族像と場所が密接に結びついていることに尽きる。

nLDKプランには良い面と悪い面がある。良い面とは、ダイニングを設計することによって、家族で共に食事をする体験を強制し、家族が親密なコミュニケーションをとりやすくなることである。サザエさん一家のように、食卓を家族全員で囲む家族像はイメージしやすい。もちろん、家族仲が良好であることに越したことはなく、それを後押しすることは重要に違いないのだが、家族像と場所が結びついていることが問題である。そのことが悪い面を生み出す。

家族で共に食事をする場所を用意することで、ダイニング以外での食事のあり方を奪ってしまうのだ。先述したとおり、ダイニングという場所が用意されているのにもかかわらず、ダイニング以外の場所でご飯を食べることは、家族とご飯を食べることの否定という意思表示に見えてしまう。さらに恐ろしいのは、ダイニングでは必ず家族をしなければならないということである。たとえ家族が不仲であっても、ダイニングでは家族をしなければならない。

たとえば、引きこもりという現象はこうした場所のあり方が引き起こしたものである。引きこもりの彼らは、家族というものが崩壊していたり、家族と関わりたくない時に、家族であることを強制されるダイニングに行くことができず、自身の個室に逃げ込むしかなくなった者である。家族をする場所が予め決められているから、家族がうまくゆかない時に個室に逃げるしかない。家族と場所が結びつくことは、とても危険なことである。

家族のための場所が先にあって、家族らしい体験がスッポリと抜け落ちた悲しい事例は少なくない。だから、ダイニングという家族のイメージがこびりついたダイニングを設計したくない。たとえ、ダイニングという場所を設計するにしても、家族のために設計された場所が、住まい手に家族を強制してしまうという権力に自覚的でなくてはならない。ここで立ち止まろう。だからといって、ダイニングが担ってきた良い面である、家族を結びつける役割まで放棄してよいだろうか?

ダイニングのような名付けられた場所を否定して、名付けられていない場所を設計するということには賛同できるが、名付けられた場所が担ってきた働きを放棄してはならない。ダイニングを否定するのは簡単であるが、その先に待っているのは、悲しいひとりぼっちか、あるいは社会への従属である。乾いた沙漠は権力を持たずに自由な場所であるが、そこに花が咲くことはない。花を咲かすためのきっかけが求められている。ミースの描いた均質空間は自由に違いないが、そこに家族は成立しない。

新しく立てられる問いはこうだ。ダイニングのような名付けられた空間を設計せずに、ダイニングの利点である家族を紡ぎ出す働きを保存にはどうすればよいか?たどり着いた回答は、共に何かをする体験を設計すればよいというものである。そもそも、家族の本質の一つとして、共に体験をすることが挙げられる。たとえば、「同じ釜の飯を食う」という言葉は、ご飯を食べるという体験を共有することによって、共同体への帰属意識が高まることをいう。

重要なのは、家族をする場所、あるいは家族のための場所ではなく、家族になる体験そのものである。ダイニングの本質は、家族でご飯を食べるための場所ではなく、家族でご飯を食べる体験そのものにある。要するに、共に食事をとるための場所を設計することが大切なのではなく、共に食事をとるという体験を設計することが大切なのである。家族をする場所から、家族になる場所へ。家族いうのは、するものではなく、なるものではなかったか。

家族とは、「体験」によって事後的に見出される共同体であり、人は《体験の積み重ね》によって家族になる。人間は生まれつき家族に所属するかのように思われているが、そうではなく、体験の積み重ねによって家族になる。ここまで抽象化するならば、こうした体験は食事だけに関わらず、様々なものが考えられる。共にテレビを見たり、共に何かを育てたり、共に眠りについたり、共に運動をしたり、共に働いたり、そして共にドアを開けたり…。

共に何かをする体験そのものを設計の基盤に据えるべきであり、体験を受け容れる場所、いわゆる体験のための場所を設計するべきではない。共に何かをするための場所の設計から、共に何かをする体験そのものを設計への転換が必要である。ただ、家族になるための体験は、生きられたものでなくてはならず、肉体と結びつかなくてはならない。個人の領域は、幻想や夢という肉体なき体験を描くことができるし、社会の領域では、宗教や情報といった肉体なき体験を描くことができる。

しかし、家族の領域だけは、肉体と結びついた、生きられた体験の積み重ねが求められる。家族とは《生きられた体験で結ばれた共同体》なのである。家族を保証するためには、現実的で、客観的で、身体的な、肉体と結びついた生きられた体験が必要である。体験の伴わない幻想で結ばれる家族はいない。たとえば、出産、子育て、性交などは、肉体と結びついた家族を結ぶ体験として分かりやすい。さて、この住宅で試みたのは《ドアを開ける体験》を通じて家族になることである。住民たちは、ドアを開ける体験を積み重ね、体験を共有してゆくことで親密になってゆく。

大きなドアは《家族になるためのドア》であり、家族を紡ぎ出す体験装置である。ここで重要になってくるのは、体験の反復と強度である。家族になるための体験は、反復されるものが望ましく、劇的で高強度のものが望ましい。反復されない体験を基盤にした家族は堅固で強すぎる一方で、低強度の体験を基盤にした家族は脆弱で弱すぎる。だから、高強度で反復可能な体験を家族の基盤に据えなくてはならない。

フロイトが明らかにしたように、父親殺しという単数的な体験は象徴的で排他的な共同体を生み出す。父親殺しの象徴性とは反復不可能なことである。死んだ父親は帰ってこないから、一回きりの単数的な体験にならざるを得ない。しかしながら、従来から家族を結び付けてきた体験は、反復され、回数を重ねることで家族を紡いできた。ご飯を食べること、テレビを見ること、セックスすること、同じ玄関からドアを開けて家に入ること。

家族というのは、こうした反復可能性な体験のなかで生じたものである。家族を単数的な外傷体験に還元してはならない。しかし、だからといって、体験の強度を落とすと家族にならないことも明らかである。手を繋いだだけで家族になれるだろうか?象徴的な共同体が危険だからといって、体験を弱いものにしてはならない。スマートフォンで個人と社会が直接に結びついた現在、低強度の体験では家族を成立させられなくなっている。

反復可能で高強度な体験を建築設計の基盤に据えなくてはらない。そこで、反復可能な体験を膨らまして劇的に演出するという設計手法が考えられる。ドアを開けるという反復可能な体験を大きく膨らまして、高強度な体験に高めるための大きなドアを設計するのである。ある体験を一つの場所で共有して、その体験を積み重ねながら家族が生じてゆく。繰り返すが、同じ屋根の下に住んでいるから家族なのではなく、同じ体験を重ねているから家族なのである。

こうした体験は儀式のように形式的で特殊なものではなく、生活世界に当たり前にあるものでなくてはならない。もし、その体験に特殊な技能が求められるならば、排他的な家族が誕生してしまい危険である。ドアを開けるとか、ご飯を食べるとか、そうした誰もがすでに行っている、生活世界にある些細な体験を膨らませることが重要なのである。生活世界に当然のように了解されている体験、その体験を膨らまして劇的に演出する、それだけで家族の成立をうながす。

同じ釜の飯を食う体験によって家族になるように、同じドアを開ける体験によって家族になる。従来のように、家族をするための場所は必要ないが、家族になるための体験が用意されている。そうした体験によって家族が育まれるのであり、言うなれば、家族になるための場所が用意されているのだ。このような経緯で、バラバラで壊れた世界に家族的連帯を持ち込むことが可能になる。体験によって生じた家族は確固たるものではなく、柔らかく拡張してゆき、個人と社会のあいだの場所として確保される。

ドアを開けるあなたという存在壊れた光の世界

その情緒はあらゆる現実を作りかえ、その熱情は局面および事物の意義と形態を非凡なるものに高め、その休みなき形成衝動は自己の周囲の一切を形象と構成に変ずる。

ディルタイ『体験と創作(上)』

基本設計が終わった段階で、彼女は「この住宅ができるのが楽しみだわ、はやくドアを開けてみたい」と言った。この住宅は《ドアを開けるという一枚の体験》を膨らまして設計されたものである。ドアを開けるという生きられた体験を種として、すべての構成要素が絡みつくように育てられた。生きられた体験をするたびに、周囲の一切にリズムと秩序が与えられ、現実は日々つくり替えられる。しなやかに響きわたる創造的精神が空間を満たす。

結局のところ、ドアとはなんだったのか?そもそも、ドアには社会的に規定されない中立の存在である。ドアは穴に取り付けられた仮設的な蓋に過ぎない。ドアは単なる仮説的な蓋だから、コンテクストを持つことは無い。もしドアが壊れてしまったら、別の蓋を付け替えればよい。ドアは徹底的に弱い存在であるから、あらゆる社会的規定には縛られずに強く自律している。仮設的象徴性をうたうドアは、なにからも自由に踊り続ける。

ドア自体には機能もほぼ無く、強いて機能を挙げるなら穴を塞ぐことくらいである。その穴を塞ぐ機能ですら、閉じられている時には有効であるが、開けれている時には無効である。開けられているドアは、機能を失って宙吊りの状態に置かれる。こうした意味において、ドアは常に壊れ続け、機能の連関構造から抜け出すことに成功し続ける。ドアの正体はいつまでも決定されない。ドアはなにからも自由に逃げ続ける。

ドアには記述できるような実態がなく、こちら側とあちら側の世界の離接するばかりで、それ以上のものではない。では、ドアとは何を根拠に存在するのだろうか。ドアは人間の関係性を根拠に存在しているのである。ドアにおいてもっとも確からしいもの、それは《開け閉めする体験》である。ドアはある物理的な形式ではなく、開け閉めする体験を通して浮かび上がったイメージの名前だったのだ。ドアは、開け閉めする体験を通して1つの全体像として結ばれる。

ドアは、人間が開け閉めするという体験に拠ってのみ規定される《生きられた体験の化身》だったのだ。ドアは、開けられるための閉められて、閉められるために開けられる。ドアは生きられた体験のためだけに存在している。ドアは開け閉めするという肉体的な体験の反復のなかで浮上する幻想でもある。この住宅の住人たちは、なんどもドアを開け閉めする体験を反復するうちに、光に満たされる空間や奥深いものを発見してゆく。

ドアを開けると、嬉しい時には嬉しい空間が、悲しい時には悲しい空間が浮かび上がる。ドアがなんでもない日常を書き出して、日常を消していく。想像もできないほどの空間が現われ、そして消えてゆく。空間は変様を繰り返し、住宅内部はエネルギーに満ち満ちてゆく。その変様体は鮮やか逞しく、それでいて繊細でか弱く、取り巻くすべてのものを巻き込んでゆく。人間は観察者である以前に、建築のなか住まう力を持っている。

体験のによって住まい手が発見していく場所。それは、旅のように日常をより美しく現象させる。これを可視化するならば光のイメージとなるだろう。「要するに色とは壊れた光である

」とある有名な批評家の言葉を想う。壊れた光をひとつひとつ拾い集め、自分の手元に引き寄せながら紡いでゆく。集めるほど白へと近づく。空虚で乾いた白ではない。どこまでも反響する深い白。ドアを開けるという体験が統一して調和した世界を創りだす。

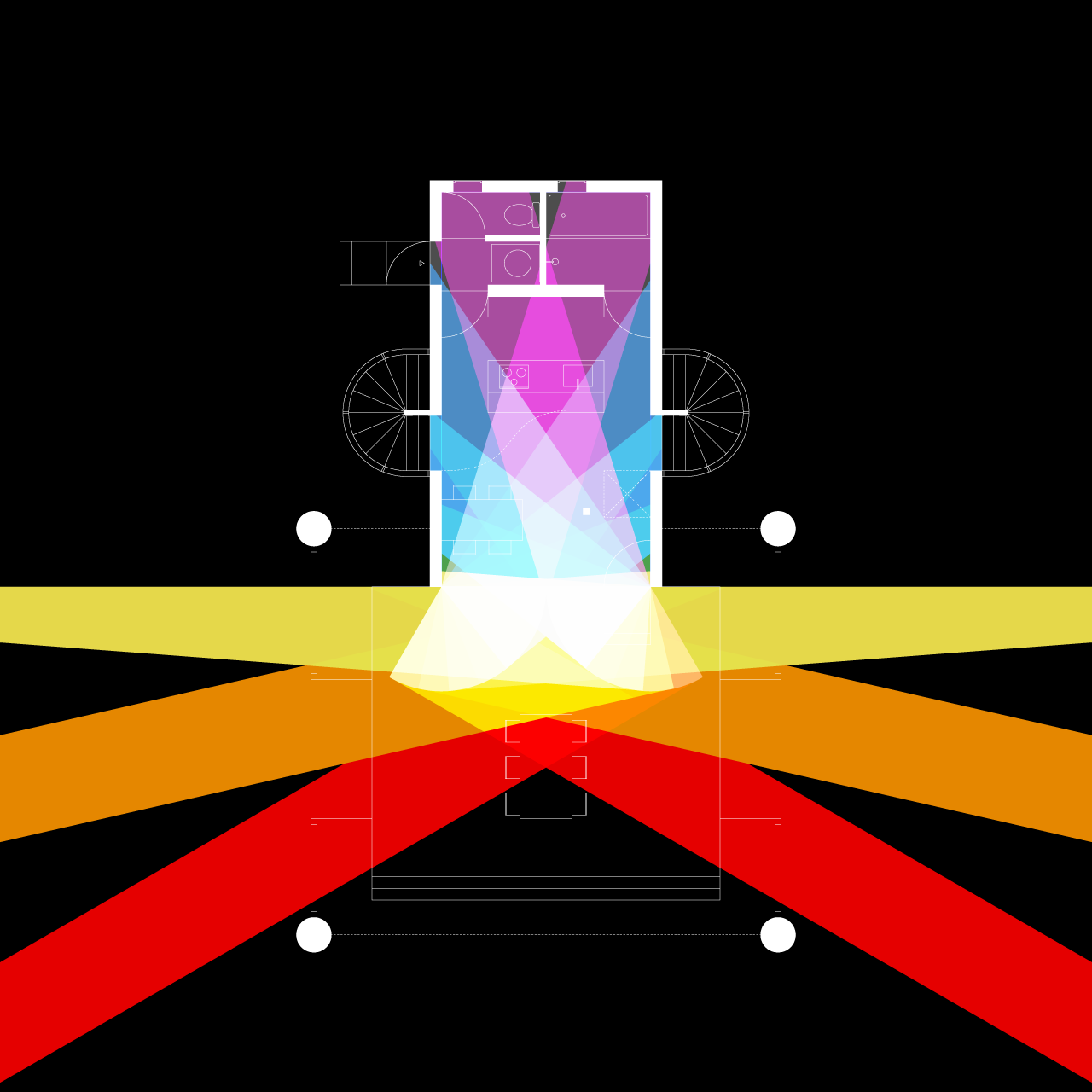

体験の軌跡をRGBで描いたもの

CMYKの絵画では色が重なるほど絵具は黒く滲んでゆく。RGBの絵画では色が重なるほど絵具は明るく輝いてゆく。壊れた光は体験によって集められ、白さを増してゆく。あの鮮やかな一瞬の世界。

こうして獲得された世界は、建築家によってあらかじめ決められた予定調和なものではなく、住宅の中で住まい手が自身の手で掴み取ったものであり、生き生きとして、想像力に満ち溢れている。住まい手の背中を押して夢をひろげる空間。中心や構造があるわけではない。現象だけを見るのではない。ただ、ひとつ確からしいのはドアを開けるという体験、そして体験をしているあなたという存在である。私は、生きられた体験を膨らます建築にかけてみたい。

設計が終わり、建物が竣工し、長い時間が流れた。ある日、当局のポストに一通の手紙が届いているのを見つけた。新しい家に住まう彼女からの手紙である。手紙には美しい文字たちが流れるように刻まれ、彼女が美しき日常への旅の途中にあることが描かれていた。「毎日を美しくして欲しい」という彼女の願いに応えられたのだろうか。匿名という条件で手紙を掲載する許可をいただいた。

山地大樹様、季山時代様

山地さん、季山さん、お久しぶりです。おふたりが設計して下さった住宅に住まいはじめてから、もう2年が経ちました。月日が流れるのははやいものです。先生から、ホームページにエッセイを掲載したというご連絡をいただき、さっそく拝見し、感想を兼ねて手紙をしたためました。郵便局という怪しい名前を持つ設計事務所へ訪れたのは、もう3年前のことになるのですね。当時の私は、自身の住宅をどの建築家に設計していただこうか、と途方にくれていました。そんな時、『箱のための家 House for boxes』という住宅をホームページで発見して感動したのです。この人しかいない、と直感しました。

連絡をとって設計事務所に足を運ぶと、黒いシャツを着た先生が出迎えてくれました。机のうえには大量の本が置かれていたのですが、バシュラールの『空間の詩学』が二冊置かれていたのが印象的でした。読み過ぎてボロボロになってしまったから買い足したと語る先生の人柄に、この人に依頼したいと強く思いました。設計には時間がかかりましたが、先生が嬉しそうに模型を持ってくる姿は、無邪気で、誠実で、自分の設計に確固たる自信を持っているようで、安心して任せることができました。

完成した家は、美しく愛に満ちていていて、「毎日を美しくして欲しい」という私の要望どおりのものでした。家の内側にいる時、家の外側にいる時、家を出る時、家に帰る時、そのすべてが輝き出して、一瞬の日常が大切なものになりました。大きな扉を開けるのは思っていたより少し大変だけれども、その大変さすら愛おしく思えます。先生、私はいま、美しき日常を旅しています。私の子供たちも、健やかに育つことを想像できます。大きなドアがある、それだけで毎日が宝石のように輝きだしているのは不思議で、建築には希望を与える力があると心の底から感じました。こんな素敵な建築が世の中に増えるといいですね。

先生のエッセイは私には難しいですが、こんなにも深く考えて設計されていたとは驚くばかりです。正直に打ち明けるならば、理屈は分からなかったのですが、読みながら、どこか楽しい気分に浸りました。抽象的すぎるとしても、高尚すぎるとしても、聴いていて退屈しない音楽が確かにあり、音楽の流れにうっとりすることはよくある話です。ただ、難しい話は棚にあげても、完成した建築が素晴らしいことは確かです。最近の建築界は厳しいとお聞きしましたが、先生のすこし大きな目の輝きが失われないことを心から願っています。先生の今後のご活躍を心より応援しております。

Texts > House for doorで考えたこと

期間 2020年8月

種類 エッセイ

著者 山地大樹

date Aug.2020

type Essay

author Daiki Yamaji

- Works ▷ House for door

- Books ▷ House for door

- Works ▷ House for door

- Works ▷ House for canvas

- Works ▷ House for forest

Texts ▷ House for doorで考えたこと