箱を動かす体験と建築

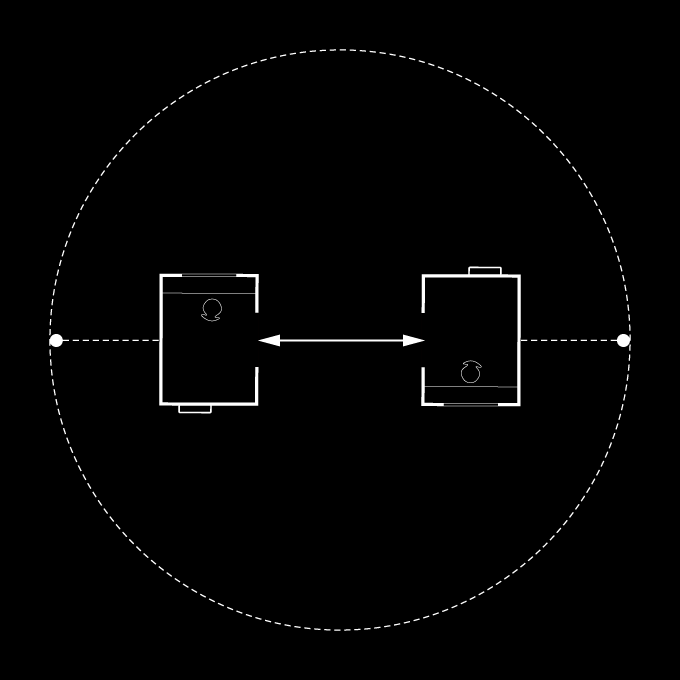

【House for boxes】で考えたこと《House for boxes》という住宅を設計した。日本語にすると《箱のための家》となるだろう。このテクストは、住宅を設計するなかで考えたことを書き綴ったものである。具体的なプロジェクトの概要はこちらのページに掲載し、より細やかなコンセプトをまとめたコンセプトブックはこちらのページに用意した。ここではよりエッセイに近いものを書こうと思う。少し長いテクストになってしまったので上記に目次を付けた。興味があるところから読んでいただければ嬉しい。(*現在加筆中です)

宙吊りにされた体験未完成の建築模型

本来「家」とは「在る」ものではなく、「成る」ものです。

寺山修司「家出のすすめ」

白の家と散田の家をこえて

幸運にも四人家族の住宅を設計する機会をいただいた。依頼者は建築の雑誌を眺めることを趣味としている建築を愛する男であった。日本の住宅建築の歴史に詳しいようで、はじめて顔を合わせたとき、二枚の建築写真を机の上に並べてこう言った。「これらの住宅を超えるような新しい住宅を考えて欲しい」と。並べられた二枚の写真に写っていたのは、篠原一男の《白の家》と坂本一成の《散田の家》であった。これらの伝説的な住宅の写真を眺めながら、あらためて空間の美しさに感動するとともに、これは大変な仕事になりそうだと感じた。従来の概念を一変させるような、生きるための住宅を提案して欲しいという強い期待が伝わってきたからである。

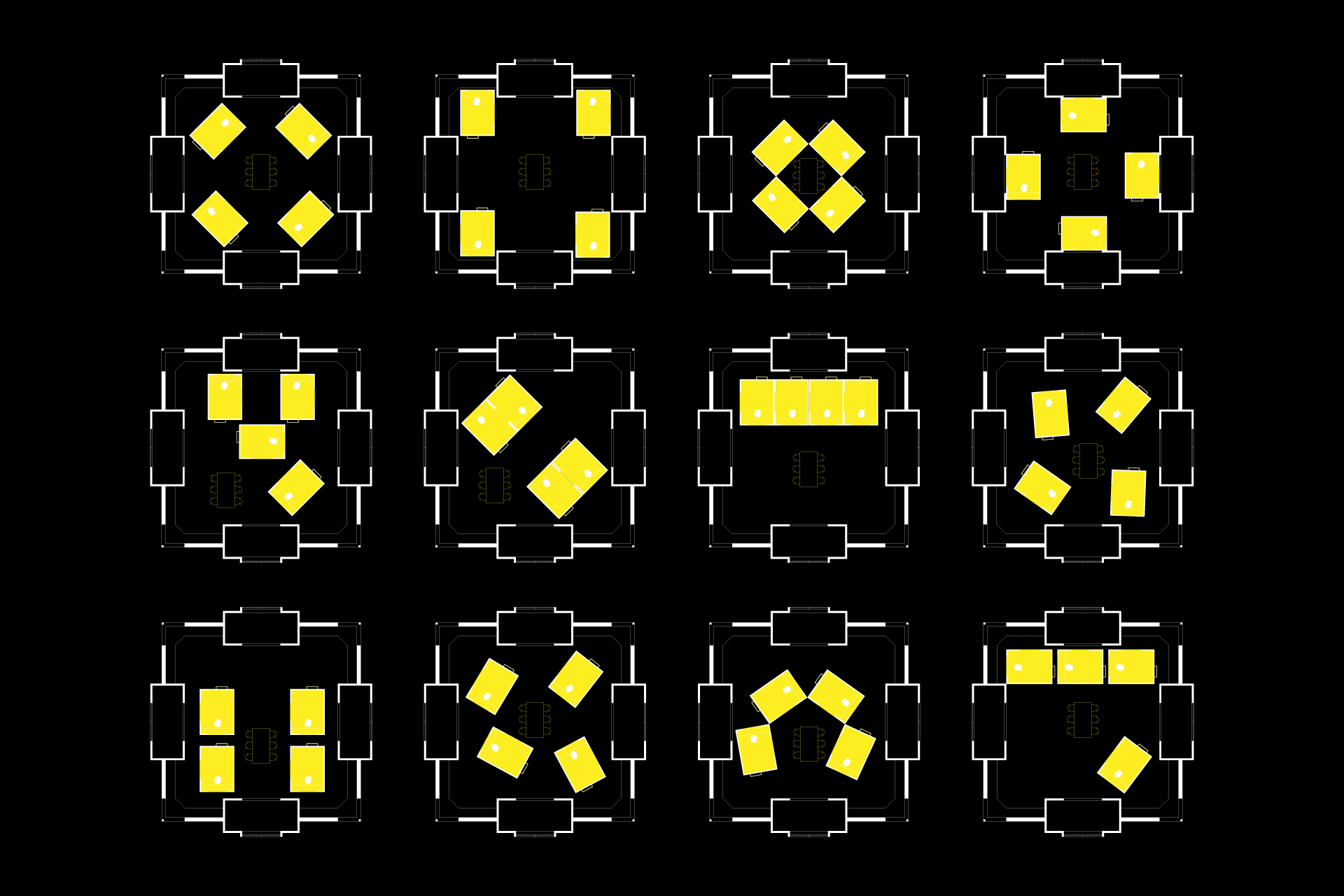

決定しない部屋の配置

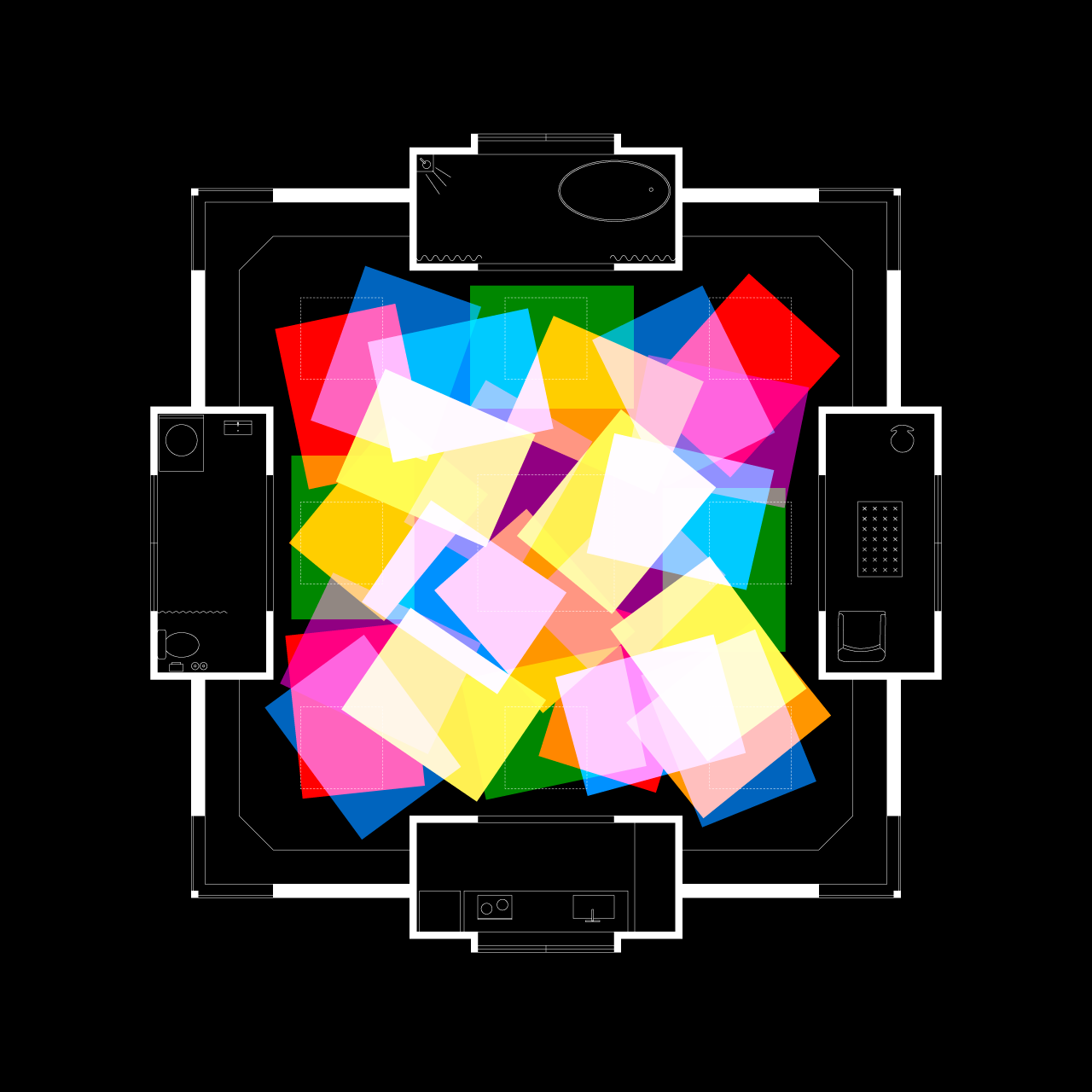

彼の唯一の要望は、家族や友人らが集まれる広い場所が欲しいということであった。彼は自室に閉じこもりがちのタイプだが、基本的に人間を好きなことが見てとれた。彼を納得させるような、美しく本質的、それでいて優しく魅惑的な住宅を設計しなくてはならない。まず、篠原一男や坂本一成の住宅を参考にしながら、大きな閉ざされた箱を一つ用意し、その箱のなかに部屋の配置するべきかを検討するため、幾つもの部屋の模型をつくって置いてゆくことから設計をはじめた。考えられる部屋の配置を模型にしながら、ひとつずつ空間の善し悪しを確認してゆく作業は、なかなか骨が折れるものであった。この作業に慎重さが求められるのは、部屋の配置がこれからの彼の人生を規定してしまう、この緊張感からである。

到達できない城

一般的な設計のプロセスにおいては、幾つかの案を比較しながら、善いところを拾いあげ、悪いところを削ぎ落とし、その繰り返しのなかで、最適な部屋の配置に近づけてゆくのだろうが、今回は異なるプロセスをとることになった。なぜなら、完成形に近づく気配がまったくなかったからである。善くできた模型をつくって彼のもとへ持ってゆくと、「ここをこうしてください」とか「ここはこうしないでください」と意見をもらうのが、詳細を詰めてゆくと「これはまったく違う」と必ず拒否されてしまう。到達できない城のように、彼の心の琴線に触れるものを完成させるのは困難であった。設計は決まらないままに、未完成という性格を失うことなく、ただ時間だけが流れる日々が続いていた。

未完成の建築模型

何も決定されない日々が反復するなかで、彼は住宅の完成を望んでいないのではないかと感じはじめた。彼は、住宅を永遠につくり続けていたいのではないか? おそらく、彼は住宅を設計する行為そのものを楽しんでいるのだ、まるでレゴブロックで城をつくる幼子のように。なるほど、固定された部屋の配置は、彼にとって不自由すぎたのかもしれない。とはいえ、住まい手にとって不自由でない住宅など可能なのだろうか? 部屋の配置のない住宅などあり得るのだろうか? そんな住宅を、建築家が設計することは許されるのだろうか? ある晴れた日のこと、部屋を自由に動かせる模型をつくって、彼に見せてみることにした。彼はとても喜んだ顔をして、模型を動かしながら妻とともに未来を描いていた。色鮮やかな生命力に満ち溢れ、なにより楽しそうな彼の姿は、どんな可能性にも縛られない遊戯者のようで、とても印象深かった。未完成の建築模型が次々と夢を紡いでゆくこと、こんな単純な出来事に希望を感じたのである。

宙吊りにされた体験

その日は夜まで話して何も決定しなかったが、彼を観察しながら確信を得ることができた。彼はずっと模型を動かし続けていたいのだ。設計された家に住みたいのではなく、設計する主体でいたいのだ。そして、彼は自身の住まいを考えるという魅力的な体験をいつまでも続けていたいのだ、と。この確信は、暗い森のなかを彷徨っていた一人の建築家にとって、光り輝く羅針盤のように感じられた。この羅針盤はとても確かなものだと感じられたから、絶対に手放してはならない。そこで、模型を動かすという彼の体験に終止符を打たないように、プランのない建築を提案することにした。プランを決定せず、模型を動かす体験そのものを宙吊りにしておくような未完成の建築。そんな建築ができたなら、彼はずっと鮮やかな夢を語り続け、生き生きとした未来を信じることができるに違いない。

箱のための家

この住宅が未完成であるのは、あらかじめ与えられたプランがないからである。住まい手は、箱を動かしてプランをその都度にプランを変更しながら住まう。ここでは、住まうことと建てることが二重化されている。

秩序なき秩序をめざして増幅装置としての建築

書物は、作者なしに存在する。なぜなら、それは、作者が語りながら消え失せてのち初めて書かれるからである。

モーリス・ブランショ「来るべき書物」

住まい手が主体的につくり出す建築

大きなワンルームの中で小さな箱が動き続けるという提案を持っていったとき、彼はとても驚いた顔をして「これが求めていたものだ」と言った。想像したとおり、誰かにつくられた空間ではなく、自身の手でつくりだす空間を求めていたのである。建築家によって与えられる建築ではなく、住まい手が主体的につくり出してゆく建築。人間が生きる住宅というのは、そこに住まう人間によってつくられなくてはならないこと、これは建築家も住まい手も忘却しがちな事柄である。建築に生きる主体は建築家ではなく、そこに住まうひとである。そして、この事柄が建築家が気づかせるのは、建築家が与える秩序が住まい手にとって邪魔になるという事実である。建築家は、住まい手を不自由に拘束することしかできず、プランはその最たる例としてが挙げられるだろう。建築家はプランによって住まい手の自由を剥奪している。それゆえ、プランのない建築を思索することには意義がある。

プランなき秩序をめざして

プランを放棄することの危険性

プランなしには無秩序といい加減がある、と書き綴ったコルビュジエは正当である(∗1)。もしプランを放棄するならば、無秩序といい加減がたちどころに猛威を振るいはじめる。こうした混沌を、プランを用いて制圧しようと試みたのがコルビュジエであった。コルビュジエは、プランを基礎に置くことで無秩序を飼い慣らそうとした。頼りになる価値基準が失われ、あらゆる芸術ジャンルで純粋性が希求された近代において、建築が建築でなくならないためにコルビュジエが根拠に据えたのがプランであった。端的に言えば、プランなき建築は建築ではないということが主張されたのである。プランなき建築は、乱雑で、貧困で、偉大さの欠片もないのだから。こうした論脈を踏まえると、プランを放棄することは、建築それ自体を放棄しかねない危険な行為だと自覚しなければならない。

プランなき建築は可能か

プランなき建築はあまりに無秩序であるため、建築としての調和や偉大さを持つことはなく、人々を感動させる域に達する可能性は低い。建築が秩序によって人を感動させるものならば、プランなき建築は建築として成立しにくい。プランは原動力である、と述べたコルビュジエは秩序のつくり方をよく心得ていた。しかしながら、この住宅において、住まい手に不自由を強要するプランを放棄することを決意した。したがって、この住宅で考える必要があるのは、プランなき秩序ということである。建築には秩序が必要であるが、プランを失った建築は、いかにして建築としての秩序を維持できるだろうか? プランを棄却することを決意したいま、プランに依拠しない秩序の基盤を見つけ出さなくてはならない。

建築には秩序が必要である

とはいえ、なぜ建築に秩序が必要なのか? なぜ建築は秩序を追い求める必要があるのか? それは、建築が自然界の事象からほとんど何ものも借りてこない芸術だからである。絵画は模倣であり、彫刻は模倣である。ただ、建築と音楽だけは自然を模倣することはない。自然界には混沌と雑音しかないと断定したときから、建築ははじまった。すなわち、建築とは混沌たる多様な生成に対して、自立的な秩序を見出そうとする非合理な選択なのである(∗1)。無秩序な生成を肯定するのは素晴らしいが、無秩序を野放しにすることは建築を諦めることである。建築には秩序が必要であると断言しなければらない。むしろ、秩序があること、秩序を見出そうとすることが建築が建築たらしめる由縁なのであり、秩序なき建築は建築ではない。プランを捨てるからといって、建築を諦めるわけにはいかない。

秩序なき秩序をめざして

建築的な秩序が人間を拘束すること

建築への意思を欠いた建築は建築ではなく、建築への意思を欠いた者は建築家ではない。自律的な秩序を見出すという建築への意思は死守されなくてはならない。プランを放棄するという選択が秩序の放棄を意味するならば、その選択は建築の存在を脅かし、さらには建築家の存在を脅やかすことになる。ただ、ここではプランを放棄すると覚悟を決めた。だから、建築を建築たらしめる基盤を、建築家を建築家たらしめる基盤を、プラン以外に希求しなくてはならない。とはいえ、プランの代用物を探しだすことは根源的ではない。なぜなら、その代用物が住まい手を拘束する足かせとなるならば、プランと同様の事態が発生するからである。この問題の根源にあるのは、建築的な秩序が人間を拘束してしまうという事態である。

秩序なき秩序をめざすこと

建築的な秩序が、住まい手の自由を奪う。建築家たちのつくりだす建築は、それがいかなる用途のものであろうと、建築の使い手を不自由に拘束する。いかなる仮面で素顔を隠そうが、建築家は自由への加害者という事実から逃れることはできない。この問題を解決するためには、建築的な秩序は失われる方向に向かわなくてはならないが、建築が建築であるために、建築的な秩序が失われるわけにはいかない。この板挟みにこそ、建築の固有性が宿る。建築の固有性とは、建築家と住まい手のあいだに生じる。重要なことは、この板挟みの苦悩に対して短絡的な回答を求めないことである。外部の指標に頼るのではなく、この板挟みの問いを立て続けることが必要である。したがって、プランなき秩序をめざすという試みを一般化して言葉にするならば、秩序なき秩序をめざすということである。秩序なき秩序をめざして、一歩ずつ足を進めなくてはならない。

表現のない表現という葛藤

秩序なき秩序をめざすなかで、建築家の表現の問題が浮上してくる。この住宅を設計するとき、絶えず背後に付き纏っていた言えしれぬ不安は、秩序だった建築を設計するという建築家としての表現の責任があるのにもかかわらず、未完成で表現のない建築を提案しなくてはならないという、住まい手の自由を保証するという他者への責任との板挟みに依拠している。建築家として建築に秩序を与えなくてはならないが、その秩序は住まい手の自由を奪ってしまう。だからといって、住まい手の自由のために秩序を与えないならば、建築が建築でなくなってしまう。秩序なき秩序をめざすことは、建築家の目線から考えるならば、表現のない表現をめざすことなのである。建築家は、みずから石ころであることを欲さなければならないというのか。

建築家は自殺に向かう

建築というのは建築家の表現である

建築というのは建築家の表現である。建築家が表現の痕跡を消し去ろうと必死になっても、建築家の匂いがどこかしらに残ってしまう。表現のない建築などというものは幻想であり、もし表現のない建築なるものがあるならば、それは建築と呼べない代物である。建築とは、建築家による制作物を意味しているのだから。要するに、建築家が表現のない表現をめざすこと、このことは、めざすことは可能であるものの、完全に実現することは不可能である。表現のない表現が実現されるとすれば、建築家が建築をつくるのを辞めたときだろうが、もし建築家が建築をつくるのを辞めているならば、建築がはじまることもない。建築は、建築表現とともにはじまるのだから。

表現のない表現とは自殺である

秩序なき建築は建築ではないし、表現なき建築家は建築家ではない。したがって、建築家は建築になんらかの秩序を与えて表現しなければならない。しかしながら、建築的な秩序が人間を拘束してしまうという事態を自覚するならば、建築家は表現をしてはならず、建築に秩序を与えないために奔走しなくてはならない。こうした意味において、建築家は矛盾した存在である。秩序を与えなくてはならないが、秩序を与えてはならない。表現しなくてはならないが、表現をしてはならない。この二律背反のなか、建築家の向かう先は一つしかない。それは、みずからを殺すことである。建築家は自殺に向かい、建築表現の零度に向かって走り出さなくてはならない(∗1)。

(∗1)建築表現の零度

こうした議論の前提となるのは、ロラン・バルトの『エクリチュールの零度』、そしてモーリス・ブランショの『来るべき書物』の二冊であり、主題はマラルメの詩に導かれるだろう。ブランショ はバルトを踏まえてこう語る。「『文章表現』なしに書くこと、文学が消え去りわれわれが虚偽という文学の秘密をもはやおそれる必要のないあの不在の地点へと文学を導くこと、これが『 文学表現 の零度』である

。あらゆる作家が、進んで、あるいはそれとは知らずに求め、何人かの作家を沈黙へと導く中性的状態である」。(ゼロ地点の探求より)

生きるのを辞めるために建てること

建築家でない者として生きることはできない

表現のない表現へ向かいながら、建築家は自殺に向かって奔走する。この奇妙な逆説を受けて、建築家を辞めればよいと考えるのが普通だろう。建築家を辞めれば、この苦しみから逃れることができ、建築家として死ぬことができるに違いない、と。しかしながら、たとえ建築家として死んだとしても、存在が消滅するわけではない。だから、建築家でない者として生きなくてはならなくなる。とはいえ、かつて建築家であった一人の人間が、その建築家を殺して、建築家でない者として生きることなどできるだろうか? かつて建築家であった一人の人間が、ある一つの美しい貝殻を拾ったときに、いったい誰がこれをつくったのだろうか、と問わずにいられるのだろうか?(∗1) この問いを見なかった振りをすることは出来るかもしれない。だが、この問いが浮かびあがるのを押し殺すことなど出来るはずはない。要するに、建築家を辞めることは許されないのである。

建築家を辞めるために建てること

一度でも制作という視点に向き合ったことのある人間は、その制作的な視点を捨て去ることなど出来ず、あらゆるものに秩序を要求してしまう。こうした人間は、制作的にのみ存在している人間であり、広義な意味で建築家である。これを《建築へ臨む存在》と呼んでもよい(∗1)。あらゆる人間のなかには、一人の建築家が内包されていて、その建築家が一度でも姿を現わしたならば、その建築家は永遠に付き纏い続ける(∗2)。この姿を現わした建築家は不死である。建築家は、建てることを放棄することこそできるが、建築家を辞めることなどできない。たとえ建てることを放棄したとしても、あらゆるものを来るべき建築に結びつける性格は失われない。建築を考えないためには、もう建てるという選択肢しか残されていない。すなわち、建築家を辞めるために建て続けなくてはならないのである。なぜなら、少しでも立ち止まると建築家として生きてしまうから。建築へ臨む存在は、本質的に、不安である。

(∗1)建築へ臨む存在、死へ臨む存在

建築へ臨む存在、これはハイデッガーの《死へ臨む存在》を建築論的に捉えなおしたものである。現存在が死に臨むことと、制作的人間が、その制作物である建築へ臨むこと。両者の性格は驚くほど似通っていることを指摘しなくてはならない。ハイデッガーは死について分析する。「すなわち、現存在の終末としての死とは、現存在のひとごとでない、係累のない、確実な、しかもそれなりに無規定な、追い越すことのできない可能性である。死とは、現存在の終末であるから、この存在者がおのれの終末へ臨んでいる存在において、死が存在しているのである

」。現存在を建築家に、死を建築に置き換えてみると驚くべき一致が見出せるだろう。相違があるとすれば、建築家は建築を完成させたとしても死なないということである。この瞬間、また次の建築へ臨まなくてはならない。この意味において、建築家は不死である。

(∗2)ポール・ヴァレリー『エウパリノス』

「わたしのなかにはひとりの建築家がいたのだが、さまざまの偶発的状況のおかげで、それは現実の建築家へと形成されることはなかった

」と述べるソクラテス。しばらくして、「わたしは、あなたの内部にあったあの建築家の死をどうしても諦めきれません、あなたはたったひとつの貝殻についてあまりに深く瞑想に耽ったために、その建築家を圧殺してしまった!

」と嘆くパイドロス。建築すること、そして認識すること、両者は決定的に異なるものである。そして、建築することを知ったものは、認識することに立ち戻ることはできない。

死ぬために建てること

生きるのを辞めるために建てること。建築家は死ぬことができないからこそ、死ぬために建て続けなければならないこと。建築家を辞められるならば、今すぐにでも辞めてしまいたい。建築家など、人間を閉じこめるだけの悪意に満ちた職業である。ただ、どうしても建築が頭から離れてくれないから、もう建てること以外の選択肢が残されていない。なぜ? 建築家の弱さゆえに。もし仮に、建築を建てるという弱さが許されるならば、その代償として、建築家は自殺に向かって歩みを進めてゆくことを決意しなくてはならない。建築へ臨む存在は、建築に向き合いながら、不安にさらされている《建築へ臨む自由》における自己に向かわなくてはならない(∗1)。自らを殺すために建て続けること。建てないことにははじまらない。まず最初に建てなければならない。そして、建築家は建てることを中断するわけにはいかない。前進だけが許された茨の道を、表現のない表現へ向かいながら、自殺に向かって歩き続けなくてはならない。

(∗1)《建築へ臨む自由》における自己

ハイデッガーはこう語る。「先駆は現存在に世間的=自己への喪失を暴露し、現存在を引きだして、第一義的には配慮的待遇に支持を求めることなく自己自身として存在することの可能性へ臨ませるが、その自己とは、世間のもろもろの幻想から解かれた、情熱的な、事実的な、おのれ自身を確承せる、不安にさらされている《死へ臨む自由》における自己なのである

」。建築から逃避することなく、建築を引き受けて、その先に進んで行かなくてはならない。

空洞化する建築家

建築家の自殺とは、死ぬことではなく、死に向かって前進する運動のことである。それは、死に到達することではなく、極限まで死に近いところにまで接近することである。死は輪郭を失なうことであるが、死に近づくことは輪郭を残したまま、その内部を空洞化してゆく作業である。沈黙のために話す詩人のように、建てないために建てる建築家をめざすという危険な歩みを進めるならば、建築家はその輪郭を霧散させることなく、輪郭だけを残して空洞化してゆくのを感じるに違いない。建築家は建築の零度を探求しながら、皮膚だけを残して血肉を捨て去り、自らを空洞に近づけてゆかなくてはならない。こうして気が付くのは、自らが空っぽな箱だということである。建築家の自殺とは、この空洞化の作業のことであり、その空っぽな箱を空っぽなままにしておくことである。

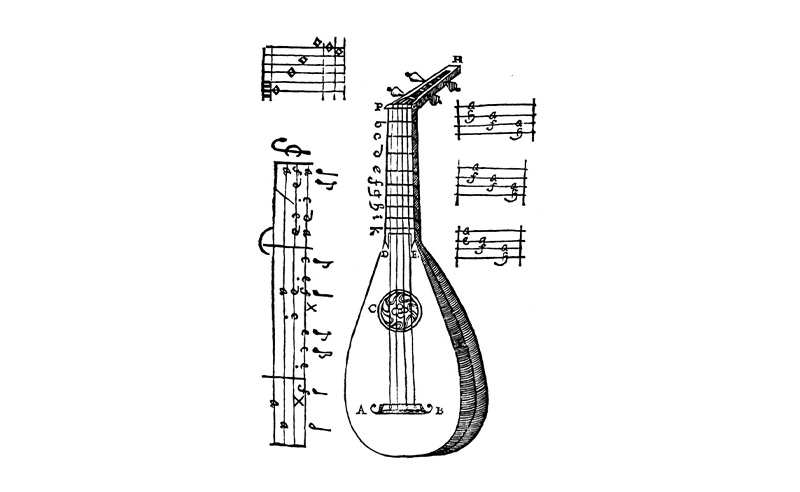

増幅装置としての建築家

空っぽな箱は虚無ではなく、輪郭だけを残した空洞である。その空洞は、マンドールのように音楽的なものを響かすことができる。表現としての音楽が奏でられるのではない。そうではなく、ただ流れてきた音を響かせることによって、あるいは、ただ音を増幅させることによって、音楽的なものを産出するだけである。単なる空洞として、ほんの少しの表現の雑音を混ぜることもなく、いかなる建築表現も纏わせることなく、ただ純粋に建築的なものを立ち上らせる増幅装置となること。建築家のめざすべき場所は、ただ純粋に音を響かせるだけの純粋な増幅装置なのである。増幅装置としての空洞の建築家は、マンドールのように美しい音を響かせる(∗1)。建築家は生きるのを辞めることをめざして、非人称的な装置に近づいてゆかなくてはならない。その建築家は何ものでもないが、その建築家なしでは何ものも存在しないという地点に到達するべく歩みを進めなくてはならない。

マラルメの『聖女』という詩が重要になってくるので引用しておく。「窓辺にあって、 かすかに見える / 古き白檀の 金も 薄れて / かの人のヴィオル、煌めくは / 過ぎし日の、 フルートか マンドール、 / そこにまします、蒼ざめた 聖女の拡げる / 古き書物、折り畳まれて 開いたページは / 聖母賛歌 荘厳なる 煌めきの、 /過ぎし日 晩鐘ならびに 終課の折に、 / 聖体顕示台か あの窓ガラスを / かすめて行くは 天使の竪琴 / 夕べの飛翔の折に 作られて / ほっそりとした 指の 関節の / 技、 かの人は今 古い白檀もなく / 古い書物もないままに それを揺らす、 / 楽器となった 翼の上に、 / 沈黙の 演奏家である。

」(渡辺守章訳)

増幅装置としての建築

ここまできて、表現なき表現をめざした建築家のあり方が明らかになる。建築家は増幅装置として空洞にならなくてはならず、弾かれた弦の音を美しく響かせることに専念して、秩序を与えるという特権的な立場を放棄しなくてはならない。建築家は、もはや建築をつくることを辞めて、ただ建築的なものを立ちのぼらせる空洞のマンドールとなる。これが表現のない表現をめざした建築家の向かう先である。そして、表現のない表現をめざす建築家のあり方は、秩序のない秩序をめざす建築のあり方にまで応用される。建築は、秩序なき秩序をめざすため、建築それ自身を否定する方向へ走り出し、ついには建築であることを辞めて、ただ建築的なものを立ちのぼらせる増幅装置となる。空洞のマンドールとしての建築装置(∗1)。ここまで到達できたならば、建築家は震えながら消失して、建築は建築家の不在の墓となり、建築的なものを立ちのぼらせるに違いない。

マンドール @wikimedia

(∗1)建築装置と建築的なもの

ここでは、建築装置とは建築的なものを立ちのぼらせるものを示している。建築的なものというのは、事後的に立ちのぼるものという意味で使用している。楽器が音楽的なものを立ちのぼらせるという音楽の比喩を考えると分かりやすいが、建築装置は楽器であり、建築的なものが音楽的なものである。注意したいのは、立ちのぼる音楽的なものは、楽器は奏者が操作することで音楽になるかが決定される。同様に、立ちのぼる建築的なものは建築ではない。建築装置は住まい手が操作することで建築になるかが決定される。用語の氾濫が避けがたいのは、建築とは、その建築を住まい手が操作することによって立ちのぼる建築的なものを前提として、その建築的なものから引き出されゆくものだからである。楽器→音楽的なもの→音楽、という順番と同様に、建築(=建築装置)→建築的なもの→建築の順番なのである。すなわち、事前的な建築と事後的な建築があるが、建築学の用語のなかで両者は区別されたことはない。ここからの議論において、建築という用語がどちらの意味でも使用される可能性があるが、この関係性への厳密さを失うことだけはないとだけは断っておきたい。

建築的なものは事後的に立ちのぼる

表現なき表現をめざした建築家が、完全な空洞化をめざして自殺に走り出すように、秩序なき秩序をめざした建築も自殺に向かって走り出す。建築は、建築としての生きることを辞めて、死に向かって空洞化されてゆく。そして建築が空洞化された増幅装置となったとき、すなわち建築が秩序を完全に失って震えながら消失したとき、はじめて建築的なものが立ちのぼる。要するに、建築は、建築的なものを産出する増幅装置になり、来るべき建築に対する準備的存在になる。それは、楽器が来るべき音楽を待ち望むようなものである。建築という増幅装置によって、建築的なものが事後的に立ちのぼる。ただ、ここで問題となるのは、楽器を弾くのは誰かということである。空洞のマンドールは、音を美しく響かせることに専念しているから、それ自体で音楽を奏でることはない。空洞の箱のすぐ手前にある弦を誰か弾かなければ、音楽が立ちのぼることはない。建築も同様であり、誰かに体験されなければ立ちのぼることはない。

住まい手は建築家を引き渡される

弦楽器が弾かれるのを待っているように、建築装置は体験されるのを待っている。増幅装置は操作されなくてはならない。住宅においては、建築的なものを立ちのぼらせる操作者となるのは住まい手である。要するに、住宅において、建築家から与えられるのは建築装置であって、住まい手は装置を操作することによって、建築的なものを立ちのぼらせる必要がある。このときに気が付くのは、住まい手が建築的なものをつくる主体、すなわち建築家となっていることである。表現のない表現を建築家がめざして、秩序のない秩序を建築がめざしたとき、最終的には住まい手を建築的に存在させるのである。建築家の自殺は、住まい手に建築家という役割を引き渡す。住まい手は、建築へ臨む存在となる。こうして、重要な結論が導かれる。もっとも優れた建築は、建築を産出する装置であり、もっとも優れた建築家は、建築させる人間のことである。

増幅装置と人間の接点シュローダー邸における家具的なもの

けれど、黄金に色づく夢を見て

ステファヌ・マラルメ「三つ折りのソネ」

マンドールは悲しく眠る

音楽を生む虚無を抱え

中性化された増幅装置の制作にむけて

純粋な増幅装置の制作

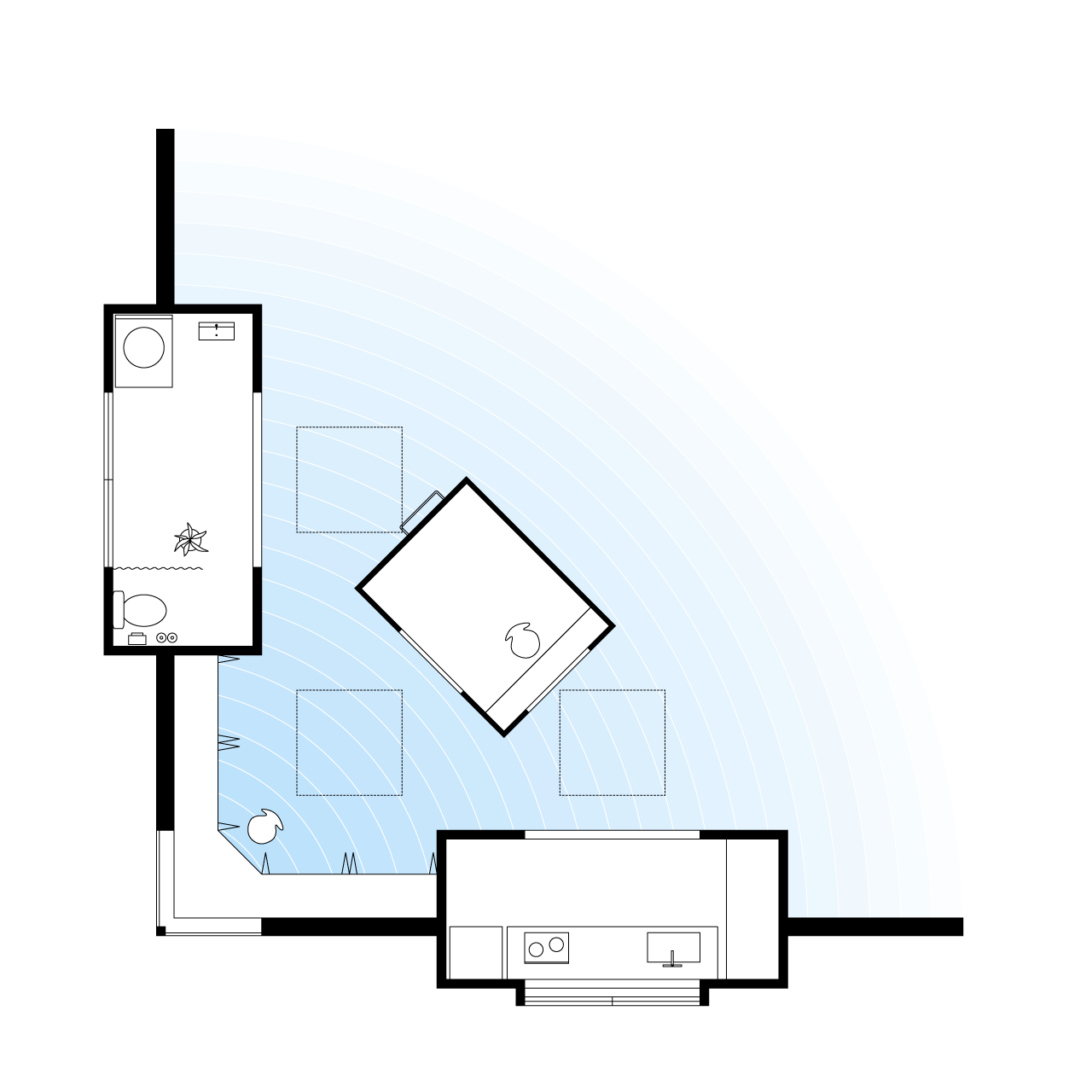

この住宅にはプランがない。建築家によって秩序だったプランが与えられるのではなく、住まい手が箱を動かすという体験をとおして事後的に立ちのぼるプラン的なものがあるだけである。したがって、設計の主題となるのは、その立ちのぼるプラン的なものが、空間を美しく響かせるようにするための装置の制作となる。言い換えるならば、住まい手によって事後的に立ちのぼる建築的なものが、美しく響きに満ちるような機構が求められている。ただし、装置といっても達成されるべき目的があるわけではない。なぜなら、この装置は単なる増幅装置に過ぎないからである。この増幅装置は、ただ純粋に入力された音を膨らまして響かせるだけであり、それ以上のものであってはならない。

装置は秩序を保証してはならない

飛行機を飛ぶため、船は浮かぶため、自動車は走るため、これらの機械の目的は分かりやすい。ただし、制作されるべき装置は最終的な目的を持ってはならない。要するに、立ちのぼる建築的なものが、調和した秩序を持つことを保証してはならない。なぜなら、秩序は住まい手によって創出されるものだから。マンドールは、弦を弾いたときに美しい音が響きわたることを保証しているが、マンドールから秩序だった音楽が生まれるかは楽器の奏者に委ねられている。そこでは、沈黙や不協和音が産出されるかもしれないが、それらを音楽に利用するかどうかは楽器の使い手に託されている。沈黙や不協和音が美しい音楽を産み出す可能性を棄却してはならない。楽器はもはや音楽をつくることを辞めているように、増幅装置はもはや建築をつくることを辞めている。

中性化された純粋な増幅装置の制作

希求されるべきは、立ちのぼる音楽的なもの、あるいは立ちのぼる建築的なものを規定することなく、ただ入力されたものを美しく響かせるだけの中性化された純粋な増幅装置の制作である。もし増幅装置の目的をあげるとすれば、それは到達すべき地点を指し示すものではなく、入力されたものを美しく響かせ、そして大きく膨らませること、それ以上のものではない。流れ作業のように、自動的に、無責任に、無条件に、非人称的に、中性的に、入力されたものを美しく増幅させることだけが目的となる。増幅装置は決められた場所に向かうことはなく、善悪を持たず、ひとを毒することもなく、ただ美しい響きを出力しなくてはならない。増幅装置は、建築的なものにいたる一つの橋にすぎず、立ちのぼる建築的なものを予見することは許されない。建築家の予見は不純であり、雑音となってしまうから。

表現の経路をもとめて

建築家はもはや建築そのものを設計してはならず、自らを空洞化させることによって、純粋な増幅装置を設計しなくてはならない。こうした思想のもと、空洞のマンドールを参照しながら、増幅装置の制作を具体的に検討してゆきたいのだが、ここからの思索は恣意的であることを断っておきたい。認識することと制作することは隔たっているから、両者を混同してはならない。「建築をする人間、何ものかを制作する人間の行為は、その行為によって変えられる実質の《すべて》の性質など気にかけず、それらのうちの幾つかだけを考慮に入れる

」(∗1)。本当に難しいのは、建築を解剖することではなく、現実の建築にわたる制作の経路を見つけることである。制作への経路、すなわち自殺へ向かう経路は個人によって異なる。ただし、制作への厳密さを忘れさえしなければ、死に向かって歩いているという点だけは共通するに違いない。

マンドールの腹部としての閉じた空洞

これから、空洞のマンドールとしての建築を制作してゆくが、マンドールを構成するものを、弦と腹部に分けて考えるのが簡明だろう。弦が振動し、腹部が反響し、音楽的なものが響きわたる。人間は弦を弾くことで音を入力し、腹部は音を増幅させて音楽的なものを出力する。まずはじめに、マンドールの腹部にあたる閉じた空洞を思い浮かべておくことが重要である(∗1)。これは閉ざされた空洞であり、入力されたもの響かせる無限の内密となる。何ものかを産出するための子宮、あるいは夢が果てしなく広がる小宇宙、あるいは音楽が響きわたる音楽堂。しかしながら、これは単なる空洞にすぎず、とりたてて意味を持ってはならない。意味をもたない空洞のつくり方は後述するとして、失われた空間の響きをとりもどすためには、まず閉じた空洞が用意されなければならず、この閉じた空洞のなかで音が反響することによって、音が増幅されて出力されることを確認して次に進もう。

(∗1)閉じた空間への直観

原広司は1981年の「境界論」のなかでこんな印象的な言葉を述べる。「はじめに、閉じた空間があった──と私は発想する。この閉じた空間に孔をうがつこと、それが即ち建築することである

」。閉じた空間がはじめにあるのか、あるいは反響という現象が閉じた空間を発生させるのか? このあたりの、現象学的な閉じた空間を、制作の観点から記述しなくてはならない。

マンドールの弦としての家具的なもの

次に、弾かれるために用意されたマンドールの弦、これにあたるものをいかに設計するかを考えなくてはならない。すなわち、建築的なものを立ちのぼらせるためのきっかけを、はたまた増幅装置と人間の接点をいかに設計するのかを考えなくてはならない。しかしながら、ここから先に確固たる答えなど用意されていない。そこで、問題の糸口を見つけるため、引き戸の分析からはじめてみたい。引き戸は人間との関わり合いを持ちながら、空間を立ちのぼらせる弦に近いものだという直観からである。引き戸の分析を補助線にしながら、家具的なものに遭遇することによって、増幅装置と人間の接点を思索することが狙いである。たとえば、リートフェルトのシュローダー邸の引き戸を再考することによって、マンドールの弦としての家具的なものを分析するならば、興味深い成果が得られるだろう。

シュローダー邸における家具的なもの

シュローダー邸の引き戸

1924年、オランダ人のヘリット・リートフェルトは革新的な住宅を設計する。非対称に構成された要素、また、三原色の色彩などが目を引く風変わりな建築である。突如として設計されて、話題をさらった建築。フランク・ロイド・ライトの影響下のなか、ロシアのシュプレマティスムの概念を融合させた建築は、デ・ステイルの芸術運動の代表的作品として知られている。とりわけ特徴的なのは、シュローダー邸の二階において、十字型に引き戸を挿入することによって、ある時にはワンルームの空間として使用でき、ある時には四つに分割された空間として使用できる柔軟なシステムを考案したことである。住まい手のシュローダー夫人は、引き戸を動かすことによって空間を変幻自在に操作することができる。

シュローダー邸 ©Thalia Potamou

1923-1924年頃のヘリット・トーマス・リートフェルトによる名作住宅。デ・ステイルの代表作である。2階部分は大きなワンルームであるが、引き戸によって仕切られることで4つのヴォリュームに分割できる。中央に置かれているのは、『レッド・アンド・ブルーチェア』である。シュローダー夫人は椅子に向かって話しかける。「あなたはここに来る前からこの住宅の一員です……いえあなた自身が住宅だわ!

」(イダ・ファン ザイル他『リートフェルト・シュレーダー邸』より引用)

家具的なものが建築的なものに先立つ

シュローダー邸の革新は、要素の構成という新造形主義的な表現はさることながら、建築的な要素を家具的な要素として扱ったことにある。建築を小さな要素に文節してゆく作業によって、壁という堅固な建築的な要素は、引き戸という家具的な要素にまで解体され、床という堅固な建築的な要素は、絨毯のような家具的な要素にまで解体される。こうした建築の解体作業の結果、シュローダー邸は建築としての姿を失って、家具的な要素のみで構成されることになる。言い換えるならば、シュローダー邸において、家具的なものが建築的なものに先立つ。建築が解体され尽くされた結果、建築家によって建築が与えられることはなくなり、家具的なものが散乱するばかりとなる。

抽象的な構成要素ではない家具的なもの

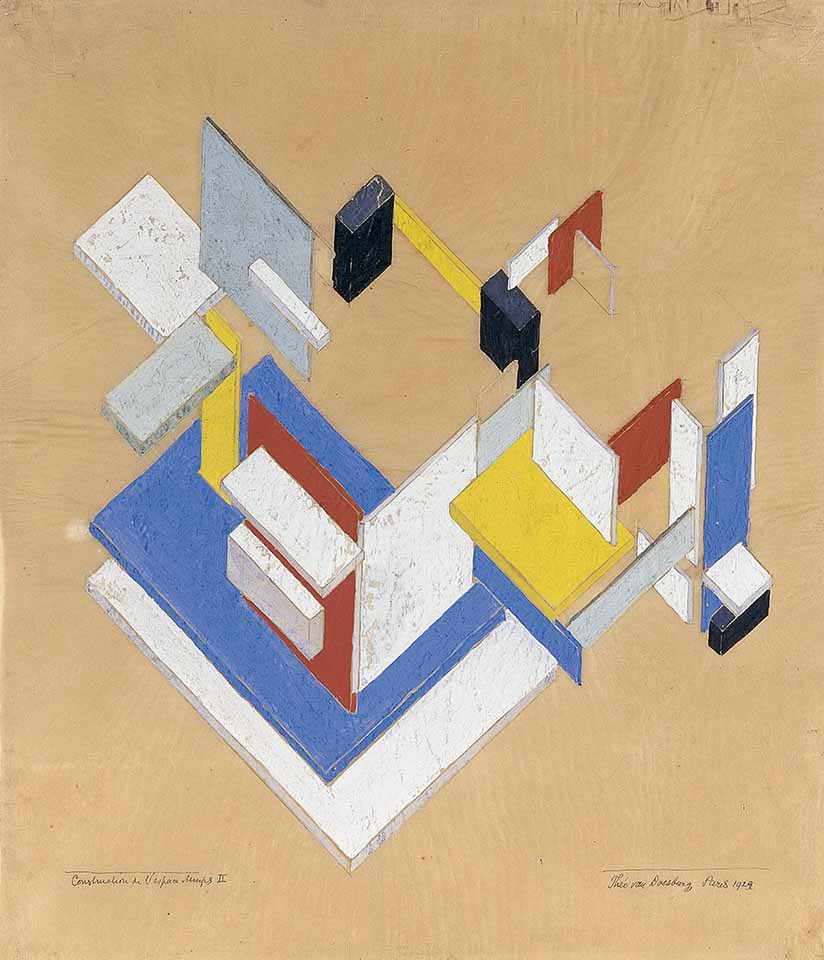

家具的なものという言葉は、人間と密接に関わりを持った馴染みぶかいものという意味である。ベンヤミンが「家具付き人間」(∗1)と述べたとき、家具という言葉は死に絶えた事物を想起させたが、家具的なものという語を問題にするならば、それは人間との関わあいを失なうことはない。たとえば、収納であったり、机であったり、ピアノであったり、窓であったり、扉であったり、寝台であったり、そして引き戸であったり。これらは、抽象的な構成要素という対象や事物などではなく、人間の身の廻りの道具として利用されている。リートフェルトのアクソメ図を見ると、散りばめられているのは家具的なものであり、抽象的な構成要素などではないことが分かる。抽象的な面だけで構成されたドゥースブルフのアクソメ図と比較するならば、リートフェルトにおける家具的なものの優位は一段と強調される。要するに、シュローダー邸は抽象的な要素で構成されているのではなく、家具的なものの集合体なのである。

1924年にリートフェルトが描いたアクソメ図。家具的なものが散らばるばかりである。重要なことは、線と面などの抽象的な要素で建築が構成されているというよりも、家具的なものによって建築が構成されていることである。ここでは、ピアノと壁が等価に扱われている。要するに、壁は小さな要素へと文節され、ベッドや机や収納という要素と等価に扱われている。

Construction in Space-Time II ©Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, Madrid

1924年にテオ・ファン・ドゥースブルフが描いたアクソメ図。ここには家具的なものはなく、抽象的な要素があるばかりである。テオ・ファン・ドゥースブルフは、「デ・ステイル」運動のなかでアクソメ図によって建築を表現した。とりわけ、『造形的建築の16の原則』という論文は重要であり、リートフェルトのシュローダー邸を説明するときに必ず持ち出される。そこにはこう書かれる。「新しい建築は反立方体的なものである

」と。立方体の解体、あるいは建築の解体。後述するが、この理論は必ずしもリートフェルトのすべてではない。

家具的なものは人間的である

シュローダー邸が素晴らしいのは、デ・ステイルの目指した普遍的な造形原理ではなく、建築を解体してゆく作業のなかで、家具的なものにたどり着いたことである。人間と密接に関わりを持った家具的なもの。リートフェルトは、普遍的な造形原理を徹底してゆくなかで、抽象的な産物と割り切るにはあまりに人間的なものに遭遇した。これは、ドゥースブルフやモンドリアンの抽象的な構成とは正反対のものである。ドゥースブルフの『カフェ・オーベット』に人間的なものを感じるだろうか? モンドリアンの絵画に人間的なものを感じるだろうか? それに比べて、シュローダー邸からは、デ・ホーホが遠近法を用いて描き出したオランダの日常生活に見られるような、人間的な雰囲気が絶えず流れこんでくる。普遍を徹底する試みのなかで、家具的なものという人間的な尻尾が見えたとき、リートフェルトが尻尾を手放さなかったことは特筆すべきである。

カフェ・オーベット ©Claude Truong-Ngoc

1927年にテオ・ファン・ドゥースブルフが内装を手掛けた。いくら内装とはいえ、ここに人間的なものを感じるのは難しい。シュローダー邸に比べてあまりに抽象的すぎるのである。壁や天井が絵画の画面として扱われているのである。画家にとっての壁と、建築家にとっての壁は違う意味があるとリートフェルトは考えていた。

手籠を渡す少年 @wikimedia

1663年頃にピーテル・デ・ホーホが描いた作品。

家具的なものが建築的なものを立ちのぼらせる

シュローダー邸は、家具的なものの集合体である。ここには、家具的なものがあるばかりで、建築が用意されているわけではない。リートフェルトは、建築を家具的なものにまで解体し尽くしたのであり、建築が消滅した結果として、建築的なものが事後的に現われることが可能になった。住まい手は、その手を使って引き戸を動かすなどしながら、家具的なものをきっかけにして建築的なものを立ちのぼらせてゆく。だから、立ちのぼる建築的なものは人間的な雰囲気を持つ。あれは決して抽象的なものではなかった、というシュローダー夫人の言葉が明らかにするとおり、シュローダー邸は抽象的な産物では決してなく、人間の生活が営まれる生きるための空間であった。風呂場にしても、寝室にしても、仕事場にしても、引き戸という家具的なものをきっかけとして立ち現われるものであって、建築家によって当初から与えられるものではない。むしろ、住まい手が家具的なものを操作しないかぎり、建築的なものが立ちのぼることはない。建築的なものは、生活のなかで立ち現われるだけである。シュローダー夫人の印象的な言葉を引用しておこう。

この住宅は楽しさ、本当の喜びにあふれています。この住宅にいると元気づけられるのです。住宅というのは "生きる喜び" を生み出し、支えとなるような空気を持つことが大切なのです。

トゥルース・シュレーダー

イダ・ファン ザイル他『リートフェルト・シュレーダー邸』

家具的なものに踏みとどまった3つの理由

1.家具職人がつくる建築

ところで、シュローダー邸が家具的なものの集合体となった理由を簡単に考察してみたい。そこには、建築を家具的なものにまで解体し尽くしたという先述した方向ではなく、家具的なものが建築的なものに延長されてゆくという方向が見出されるからである。まず第一に、リートフェルトが家具職人の出自であることは決定的である。シュローダー邸の模型となったレッド・アンド・ブルーチェアの接合部は、だぼ継ぎという構造的な負荷がかかりやすいものであった。だぼ継ぎは、家具程度ならば耐えられる構造だろうが、建築として無理のある構造となるのは明らかである。だから、建築家が建築を構想するとき、だぼ継ぎを試みようなどと思いも寄らない。建築をだぼ継ぎのようにつくることは、家具職人ならではの視点であり、その結果、シュローダー邸は驚くべき軽やかさを実現する。そこには、箱の開放という意識などなく、だぼ継ぎによる構成があるのみである。リートフェルトに影響を与えたライトの草原住宅でさえ、ここまで抽象化された要素に解体されることはなく、重力の流れを感じさせていたのは、無理のない構造をしていたからである。

リートフェルトは、家具という小さな模型からはじめて、家具を建築に敷衍させることで建築を構想した。「あの椅子と同じ原理に基づいて住宅をつくる機会を得たとき、私はその好機を逃さなかった

」とリートフェルトは語っている。レッド・アンド・ブルーチェアという家具が、そのまま建築に延長されたのであり、建築が家具的なものに解体されたのではない。当時のリートフェルトは家具のつくり方を知っていたが、建築のつくり方を知らなかった。リートフェルトは家具職人であり、建築家ではなかった。この一人の家具職人の建築への無知によって、建築家を拘束していた箱型という固定観念は、いとも容易く解き放たれたのである。ベラルーへは、リートフェルトに対して「あなたは、私が構築したものを壊している」と述べたが、壊されるという表現は、壊されるべき建築を前提としている。しかしながら、リートフェルトは建築を壊している意識などなかっただろう。なぜなら、そこに建築などなく、家具的なものしかなかったのだから。リートフェルトは、壊すべき箱を知らず、その無知によって箱を開放したのである。

2.増築としての建築

第二に、シュローダー邸の独自の周辺環境に触れなくてはならない。シュローダー邸の西側には、既存の連続住宅の煉瓦壁が伸びていて、この既存の煉瓦壁に対して、白い新規の煉瓦壁がアンカーで締結される仕組みになっている。だから、西側の外壁を自由にデザインすることはできない。そう考えると、シュローダー邸は完全なる新築というよりも、むしろ増築に近い印象を与えはじめる。というのは、西側の既存の連続住宅に対してリートフェルトができる操作は何一つとして残されていないからである。航空写真を確認すると、西側の既存建物はシュローダー邸に比べて途方もなく大きく、シュローダー邸は既存建物のファサード程度の大きさしかない。既存建物は不動のものとして与えられた条件であり、建築の全体像は既存建物に規定されている。したがって、シュローダー邸は、その全てがファサードであるいは表層であると言っても過言ではない。

表層としてのシュローダー邸。増築部分としてのシュローダー邸。ボードレールが明らかにしたとおり、問題となるのは移ろいゆく 現代性 である。水晶宮が、宮殿に増築された温室を敷衍したものであること、ピエール・シャローの増築部分であるガラスブロックのファサードがコルビュジエに影響を与えたことを想起しよう。表層が全体に敷衍されたとき、世界は大きく変様するのが建築史の性格である。シュローダー邸が単なる増築であって、建築的な秩序を考える必要がなかったこと。ここに、ミースのファンズワース邸との圧倒的な差異が見出せる。ファンズワース邸のように、開かれた自由な敷地に新築を考えるならば、建築的な秩序を与えざるを得なかっただろう。それに対して、シュローダー邸では建築的な秩序は既に与えられていた。既存建物という規定があるからこそ、リートフェルトは革新的なファサードを黙々とデザインし続けることができた。増築という条件によって、リートフェルトは表層に集中することができ、建築的な秩序を考える隙を与えなかった。

3.シュローダー夫人との関係

第三に、野暮な分析になるが、リートフェルトとシュローダー夫人が愛人関係にあったことも重要である。誤解を恐れずにいうならば、シュローダー邸は女性主導で生まれた建築の典型である。というのは、シュローダー邸を制作するにあたって、シュローダー夫人の意見が尊重され続けたからである。初期のリートフェルトの意見は、シュローダー夫人に即座に却下されたことは有名であるし、部屋を引き戸で四分割する構成もシュローダー夫人の希望から生じたものである。シュローダー夫人が、「これらの壁を取ってしまうことはできますか」と希望したとき、リートフェルトは「喜んで取り除きましょう」と応えたという。リートフェルトはシュローダー夫人の操り人形であった。ここにこそ、空洞の建築家としての一つの理想像を見ることができる。すなわち、リートフェルトは建築的な秩序を押し付けることをせず、シュローダー夫人に隷属するだけの空っぽな箱に徹していたのである。シュレーダー夫人はリートフェルトの役割をこう語っていた。

もちろん、私にはこうしたいという思いがありました。そしてすぐにリートフェルトに伝えたのです。彼がやったことといえば、私のアイデアを膨らませ、発展させることです。

トゥルース・シュレーダー

イダ・ファン ザイル他『リートフェルト・シュレーダー邸』

すなわち、リートフェルトという空洞のマンドールを、シュローダー夫人がかき鳴らしたのであり、その結果としてシュローダー邸が立ちのぼった。住まい手の想いを増幅させるだけのリートフェルトという建築家像は興味深い。リートフェルトは、自分の作品や思想を言葉で表現することが少ない寡黙な作家であった。当時のリートフェルトは建築を知らなかったから、独自の建築論を展開することもなく、外部の秩序に頼ることもなく、シュローダー夫人の意見に素直に信じることからはじめたに違いない。それは、住まい手の奴隷などではなく、住まい手を信じながら、住まい手の生活の素敵な部分を膨らますという純粋無垢な頑強である。住まい手に隷属して決して意見しないマゾヒズム的な態度。ここにおいて、日常生活と乖離しない生きられた住宅が立ちのぼる可能性が生まれた。

リートフェルトはこう語る。「建築とは私たちの空間体験を現実化したものなのです

」と。シュローダー邸は、美しい形態などの外部の秩序ではなく、ただ生活のなかで生きる喜びに根ざしたものである。上空飛行的思考ではなく、生活世界のなかから構築された住宅。生活とかけ離れることのなく、抽象的なものとは無縁な住宅。だからこそ、今度は住まい手に建築させる。もっとも優れた建築家は、建築させる人間のことであると先述したが、リートフェルトのシュローダー邸は住まい手を建築させることをうながす優れた一例である。シュローダー夫人はこう語る。「ここに住むということは、ここに住むべき方法を考えるということです

」と。この住宅は、建築的な秩序などないからこそ、住まい手が建築を考えなくてはならない。ここに建築装置としてのシュローダー邸が生まれている。いずれにせよ、シュローダー夫人との特殊な関係性は、建築的な秩序を考える隙を与えなかった。

シュローダー邸の外観 ©A. J. van der Wal(modified)

住宅の背景に大きな連続住宅があるのが分かる。この既存の煉瓦壁に対して、白い一枚の壁がアンカーで締結されちえる。ある作品集に掲載されたとき、写真は修正され、既存の煉瓦壁はなかったことにされた。写真の偽造は、西側の煉瓦壁というオランダの日常生活の抑圧を意味すると同時に、世界にシュローダー的の革新を知らしめた。表層が全体に敷衍されるとは、こうした意味である。表層は、全体から切り離されて、一つの秩序を持っているかのように振舞う。

①イダ・ファン ザイル他『リートフェルト・シュレーダー邸』

②A.D.A. EDITA Tokyo『Residential Masterpieces 32: ヘリット・リートフェルト―リートフェルト・シュレーダー邸』

③奥佳弥『リートフェルトの建築』

建築的な秩序なき建築

家具的なものしかないこと

ここまでのシュローダー邸の分析で明らかになったのは、建築を解体してゆく作業によって家具的なものが見出されたのではなく、建築に無知な家具職人が住まい手に隷属しながら増築しただけであり、だからこそ、シュローダー邸には建築的な秩序がなく、家具的なものしかないということである。リートフェルトは建築家ですらなく、建築なきところに身の廻りの家具的なものだけが集合しているだけである。そして、建築的な秩序に頼ることなく、家具的なものに踏みとどまった結果、今度は、家具的なものによって建築的なものが事後的に立ちのぼる可能性が示唆されている。家具的なものは、住まい手の行為や体験と結びついた人間的なものだからこそ、住まい手の体験によって立ちのぼる建築的なものには人間的な雰囲気が満ちている。つまり、シュローダー邸は生きられた家なのである。あれは決して抽象的なものではなかった、というシュローダー夫人の言葉は、こうした文脈のなかで読まれるべきである。

空洞のマンドールとしてのリートフェルト

住まい手は家具的なものを操作する体験をとおして建築的なものを立ちのぼらせる。こうして立ちのぼる建築的なものは、もはや建築家のものではなく、住まい手と密接に関わりある生きられたものとなる。リートフェルトという家具職人が、建築における無知ゆえに建築的な秩序を考えすらしなかったこと。このことによって、シュローダー邸は建築的な秩序を持たず、建築的な秩序を押し付ける建築家も不在であった。建築家ですらなかったリートフェルトを建築家としてみようとするとき、空洞のマンドールとしての建築家像の理想が浮かびあがる。シュローダー邸を設計したとき、リートフェルトは空っぽな箱でしかなかった。レッド・アンド・ブルーチェアに関しても、そもそも色すら塗られていなかった家具であり、デ・ステイルの表現を自らの空洞に通過させただけに過ぎない。シュローダー邸に関しても、シュローダー夫人の意見を自らの空洞に通過させただけに過ぎない。リートフェルトは単なる空っぽな箱である。

建築の主導権を住まい手に引き渡すこと

シュローダー邸が最高傑作であるのは、家具職人が愛人にしたがって行った増築に過ぎないからである。いわば、シュローダー邸を建てた頃のリートフェルトは、建築家ですらなかったのである。シュローダー邸以後のリートフェルトは、建築的な秩序を知ってしまう。彼は正当な意味で建築家になってしまう。その結果、リートフェルトは空っぽの空洞であることを辞め、空洞のなかに肉を満ちてしまう。空っぽな増幅装置にとって、肉は雑音でしかない。どんな方法で建築を構成しても、建築家でなかった頃の自分に戻ることは出来ない。肉で埋めるのは簡単だが、肉を削ぎ落とすのは覚悟なしには困難である。リートフェルトが自身の処女作の魅力を超えることは出来なかったのは、彼が建築家になってしまったからである。ともかく、建築家ではなかった家具職人としてのリートフェルトが、たとえ無意識だとしても、みずからが空洞の箱であることに徹しながら、建築の主導権を住まい手に引き渡したという点において、シュローダー邸は正当に評価されなくてはならない。

シュローダー邸の問題点

家具的なものはマンドールの弦である

増幅装置と人間の接点

この分析で見出したかったのは、建築的なものを立ちのぼらせる増幅装置と人間の接点、すなわち音楽的なものを立ちのぼらせるマンドールの弦を設計する経路である。そして、家具的なものが、建築的なものが立ちのぼらせる増幅装置と人間の接点になるということが、シュローダー邸の分析で明らかになった。むしろ、建築的な秩序なき場所には、家具的なものが浮かびあがってくるというべきかもしれない。建築的な秩序を放棄するべく走り出したとき、建築装置と人間の接点は家具的なものに凝縮される。秩序なき建築において、人間と関わり合う家具的なものにあらゆるものが還元され、そこから建築的なものが立ちのぼる。こうした意味において、家具的なものはマンドールの弦である。マンドールの弦に音楽的なもののすべての始まりが凝縮されているように、家具的なものに建築的なもののすべての始まりが凝縮され、人間との接点として残される。

響きのある建築的なものは立ちのぼったか?

ここまでリートフェルトを評価したうえで、あらためて問わなくてはならないのは、シュローダー邸において立ちのぼった建築的なものが響きをもっているか、である。家具的なものが散乱するばかりのシュローダー邸において、果たして、響きをもった建築的なものが立ちのぼっただろうか? シュローダー邸が、単なる生きられたカラクリ装置にしか見えないのはなぜだろうか? この住宅は、建築的な秩序があらかじめ与えられることがなく、住まい手が自由に振舞うことを可能にした点で評価されなくてはならない。しかしながら、建築が建築であるために、建築的な秩序を失うわけにはいかないという点にリートフェルトは無自覚すぎないだろうか? 建築は、秩序なき秩序をめざさなくてはならない。家具職人がつくった建築的な秩序なきシュローダー邸は、秩序なきという前半部分を満足させることに成功したが、秩序なき秩序という後半部分への建築への意思を欠いている。だから、シュローダー邸は家具的なものの集合体を超えるものではなく、響きをもった建築的なものが立ちのぼらなかったのではないだろうか。

引き戸は建築家の敷いた線に従属する

再構成を強いる建築

シュローダー邸において立ちのぼる建築的なものが響きを欠いていること。この事態は、増幅装置の比喩を考えることで明らかになる。シュローダー邸は、家具的なものが増幅装置と人間の接点になることを示した点で重要だが、増幅装置としての建築として欠点だらけである。なぜなら、シュローダー邸が奏でる音楽的なものは徹底的に乾いているからである。シュローダー邸は、住まい手に建築的なものを立ちのぼらせることを要求するが、そうして立ちのぼる建築的なものは建築家の想定の範囲を飛び越えることはなく、住まい手は建築家の描いたものを再構成するばかりである。これは、引き戸が決まったレールに沿って走ることしかできず、建築家の強い意志のもとに動かされることを考えればよい。引き戸は建築家の敷いた線に従属するのであり、結局のところ、住まい手は自由に空間を表現できない。すなわち、入力と出力が一致しているのであり、そこには、楽譜どおりの音符の群れが立ち並ぶだけである。再構成された建築は、既知なるものを超えることなく、甘美なイデアになり得なず、あまりに映画的なままにとどまるだろう(∗1,2)。

マラルメは『詩と危機』から重要な一節。「 私は花! と云う。そのとき私の声がいかなる輪郭をも退ける忘却の中から、人の識る花とは別の何かとして、甘美なイデアそのもの、あらゆる花束の中にない花が、音楽的に立ちのぼる」。

「すべての人物に固有なすべての運動から、非人称的、抽象的で単純な運動、いわば運動一般を抽出してそれを映写機の中に置く。そして各々の特殊な運動の個別性を、この匿名の運動を人称的な態度と組み合わせることによって再構成するのである。以上が、映画のやり口であり、われわれの認識のやり口でもある

」。

シュローダー邸の響きのなさ

シュローダー邸における家具的なもの、このマンドールの弦に響きに欠けているのが問題なのである。住まい手は家具的なものと関わり合うことはできるが、その家具的なものが建築家によって規定されているから、決して振動することはない。シュローダー邸における家具的なものは、音符のように乾燥している。音符の集合体としてのシュローダー邸は、楽器というよりも楽譜と呼ぶべき代物であり、住まい手は楽譜にしたがって音符を並列させることしかできない。またシュローダー邸は、マンドールの弦としての家具的なものが振動しないだけではなく、マンドールの腹部を欠いていることも忘れてはならない。マンドールは、弦と腹部の相互作用によって音を響かせる。しかしながら、シュローダー邸は、腹部すらも家具的なものとして扱ってしまうから、反響も失われてしまう。振動も反響もないマンドール。それが生み出す音は、音楽的なものというには、あまりに響きを欠いている。シュローダー邸は革新的とはいえ、それは身体なき器官の集まりでしかなかったのである。

震えながらの消失

建築的な秩序は、住まい手が自らの手で掴みとるべきものだから、建築家が与えるようなものであってはならない。リートフェルトは、家具職人だったから、建築的な秩序を与えることをしなかった。ここまでは評価できる。しかしながら、リートフェルトは家具職人でしかなく、建築家ではなかった。だから、建築家としての絶対的なパラドックス、すなわち秩序を与えたいが秩序を与えてはならないという問題、そして建築家は自殺に向かわなくてはならないという問題に無自覚であった。リートフェルトは、建築家として誕生すらしていなかったために、死の問題を引き受けなかったのである。それゆえ、シュローダー邸には、建築家が生きながらに死に向かった果て見出せるはずの震えながらの消失を欠いている(∗1)。リートフェルトの消失には震えがない。建築家の自殺という問題への無自覚が、引き戸にレールを与えるという安易な失敗を引き起こした。建築家でないリートフェルトは、建築家の誕生は、建築家の死によって贖われなくてはならないことを知らなかったのである。

(∗1)消失の生成

またしてもマラルメの『詩の危機』を参考にしなくてはならないが、これに関してはブランショが『来るべき書物』で綺麗にまとめてくれている。「つまり、事物が散り散りとなり、詩人が消え去ると云うだけでは充分ではない。さらにまた、事物も詩人も、真の破壊作用によって中断をこうむりながら、この消失そのものの中で、この消失の生成のなかで─一方はふるえ動きながらの消失であり、他方は語りながらの消失だ─おのれを確立すると言わなければならぬ

」。事物を建築に、詩人を建築家に置き換えればよい。建築は震えながら消失しなければならず、建築家は建てながら消失しなければならない。リートフェルトは家具職人として家具をつくっただけだから、建築家としての建築という関係のなかに活動している、ある一種の死に身を晒すことはなかった。それゆえ、単なる消失でしかなく、消失の生成に関わらなかったのである。後の貝殻の基礎分析が明らかにするだろうが、震えながらの消失とは建築家がいた気配である。その生命の気配は貝殻を振動させる。

失われたのは空間の響きである

シュローダー邸は、建築的な秩序の虚無を暴露し、その虚無によって装置に徹したのはよいものの、虚無が音を響かせることはないことに気がつかなかった。だから、もし仮に建築的なものが立ちのぼったとしても、それは楽譜に表記されたとおりに再構成された音符の羅列に過ぎず、振動も反響もないものに過ぎなかった。それは甘美な音楽的なものではなく、単なる音符の羅列であった。失われたのは建築的なものの響きである。建築は、乾いた要素を再構成する装置ではなく、入力された音を美しく響かせる増幅装置でなくてはならない。必要なのは、楽譜ではなく楽器である。入力された音と出力された音がが一致してはならず、入力された音を、響かせや膨らませて出力しなければならない。もし建築がマンドールをめざすならば、そして家具的なものが空間を立ちのぼらせる弦だとするならば、家具的なものの問題点を洗い出すことで、リートフェルトを乗り越えなくてはらない。そこで、家具的なもののなかでも、もっとも分かりやすい引き戸を分析しながら、マンドールとしての建築装置の制作へ歩みを進めたい。

引き戸が抱える二つの問題

家具的なものはマンドールの弦であり、その代表が引き戸である。もし建築がマンドールであるならば、そして引き戸を空間を立ちのぼらせる弦だとするならば、引き戸という弦が抱える問題を洗いだすことで、リートフェルトを乗り越えてゆく必要がある。震えを欠いたシュローダー邸から、振動と反響を救い出さなければならない。これから家具的なものあるいは引き戸の分析に向かうのだが、この過程において、据置きしてきたマンドールの腹部の問題が浮かびあがるのが確認できるだろう。さて、シュローダー邸の引き戸が空間が響かせない理由は、第一に弦が建築家によって強く押さえつけられていること、第二に弦に振動を持たないことである。一つ目に関しては、引き戸がレールという規制に縛られているために、住まい手が決められた音楽しか産み出せないこと、二つ目に関しては、引き戸があまりに面的であるために振動を持たないことに問題がある。弦を建築家の指から開放して、振動を持たせなくてはならない。

マンドールとしての建築弦楽器における振動と反響

〈音楽〉と〈建築〉とは、一方は宇宙の形成を、他方は宇宙の秩序および安定性を、わたしたちに直接的に想い起こさせるためにあるかと思われる。

ポール・ヴァレリー「エウパリノス」

建築家から弦を開放すること

建築的な秩序をもたない平安時代の住居

レールを失った引き戸

引き戸というマンドールの弦を、建築家の指から開放すること、そして振動を持たせること、この二つ問題を考えてゆきたい。まず第一の問題、建築家に支配された引き戸を開放するべく、レールを失った引き戸のようなものを考えてみることからはじめよう。自由に走りまわるような、リードを失った飼い犬の群れ。ここで参考になるのは、日本の平安時代の住居である。平安時代には 室礼 という行為が一般的であった。当時の貴族の邸宅は寝殿造りという様式であり、壁や建具で仕切られた塗籠という小さな部屋を除いて、ただ丸柱が立ち並ぶだけの区切りのないワンルームであった。大きなワンルームのなかで、日々の生活や季節の変化や行事や祭礼に応じて、屏風、御簾、几帳、衝立、畳、円座などの調度を用いて内部の空間を仕切り、その都度の空間を演出していた。

源氏物語絵巻 @The Art Institute of Chicago

建具で囲われた空間は、その内部を調度によって室礼されていた。上記の屏風絵からは色鮮やかな布のようなもので空間が仕切られていることが分かる。建築を使う人が、その時々に応じて自由に空間を表現している。

建築を立ちのぼらせるしつらい

平安時代の住居において、秩序はあらかじめ与えられるものではなく、住まい手によって事後的に創出されるものであり、この意味において、住まい手は建築を実践していたといえる。要するに、住まい手は調度を動かす体験をとおして建築を立ちのぼらせる。時間に応じて現われては消える空間は、まるで音楽的なものである。平安時代の住居には、シュローダー邸で行われた建築の再構成などではなく、建築家に規定された秩序など用意されていない。屏風はそれ自体で自立するから、レールに従う必要などない。空間をしつらえることは、住まい手が日常の風景を自分自身の力でとらえなおし、生活を豊かに秩序づける体験である。こうした生きられた体験は、住まい手に完全に委ねられていた。

建築家の姿なき建築

平安時代の住居の住まい手は、建築家が引いたレールに従うことなく、調度を自由に動きまわらせて建築を立ちのぼらせる。ここには建築家の姿などない。とはいえ、この言い方には語弊があることに注意しなければならない。なぜなら、平安時代には建築という概念そのものがなかったからである。建築というのは明治期に西洋から輸入された概念だから、平安時代に建築家なしの建築を見出すのは当然である。すなわち、構築的な建築をめざす建築家という作為する主体を想定する発想そのものがなかったのだから、建築家などいるはずもない。そこには、純粋な意味で住まい手しかいなかった。平安時代の住居に建築家なしの建築を見つけることは、西洋という建築への眼差しのなかでのみ可能である。

建築家なしの建築

平安時代の住居において、住まい手は調度を動かす体験をとおして建築を立ちのぼらせていたと述べたが、実際のところ、住まい手は作為的な意図をもって建築を立ちのぼらせていたわけではなかった。要するに、そこには建築などなかったし、その背後に建築家などいなかった。シュローダー邸が、建築が家具的なものによって構成される可能性を示しながら、そこに幾ばくかの建築家の影を残してしまったことを問題とするならば、平安時代の住居は、家具的なものが散らばるばかりの、本当の意味での建築家なしの建築として、あるいは完全に意味を喪失した表徴の帝国として、建築家に一つのユートピアを提供するに違いない。平安時代の住居は、建築表現の零度なのである。しかしながら、平安時代の住居を西洋の眼で眺めたとき、あたかも秩序なき秩序があるように、あるいは建築家なしの建築として見えてくるのはなぜだろうか。すなわち、ここには建築はないのにも関わらず、建築があるように感じられるのはなぜか。

平安時代の住居の建築性

もし仮に、平安時代の住居が建築の理想だとしても、建築家は平安時代の住居を現代につくることはできない。建築家なしの建築をつくろうとした時点で、建築家は作為的にならざるを得ず、構築への意図が漏れ出してしまうからである。重要なことは、家具的なものが散らばるばかりの平安時代の住居から、建築ですらない平安時代の住居から、建築性が見出せる理由を厳密に分析することである。要するに、なぜ建築家のいない平安時代の住居が建築に見えるのかという疑問に答えなくてはならない。平安時代の住居は建物でしかなく、建築ではなかったし、建築家などいなかった。しかしながら、たとえ建築家なしの建築であるとはいえ、それは明らかに建築に見える。だとしたら、建築家が作為的に与える秩序とは異なる秩序が、平安時代の住居には内在しているに違いない。ここにこそ、建築家からマンドールの弦を開放する鍵がある。

源氏物語絵巻 @wikimedia

純粋な人間的な秩序について

間面記法における空間

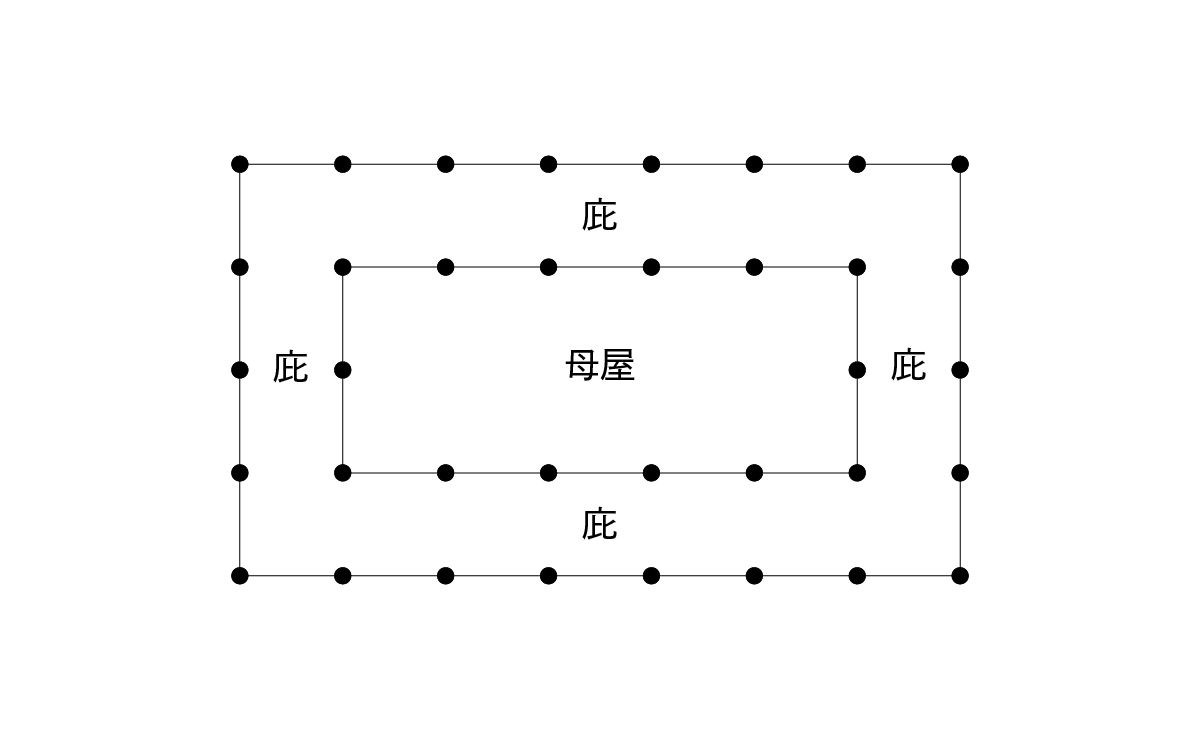

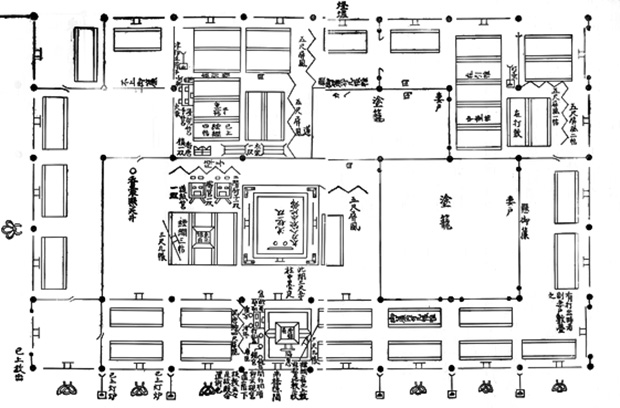

平安時代の住居が秩序だって見えるのは、その構成の美しさからではない。建物に構成がないことは、間面記法というあまりに粗雑な設計図しか与えられていないことから明らかである。間面記法は、母屋の正面の柱間の数と、母屋の四周に張り出される庇の数を教えるばかりで、細部は大工棟梁の判断に委ねられていた。すなわち、間面記法は柱間と庇を教えるだけであり、それ以外の寸法や比例は何も教えることはない。ここで重要なのは、間面記法は母屋を中央に据えながら、その母屋の奥行きや輪郭を具体的に指示しないという事実である。母屋という外光が入らない闇の空間が、女君が男君の視線から逃れるための空間が、住居の中央に暗示されている。暗示という言葉すら適切ではないかもしれない。なぜなら、母屋は建物が建てられた後にはじめて現象する場所なのだから。母屋は、具体として設計図に描かれることのない、意味されることのない場所である。

間面記法の考え方

たとえば、上記の図は五間四面である。安原盛彦は『続・日本建築空間史』のなかでこう述べる。「間面記法には、母屋は間口だけ示され、奥行き方向の間数が表示されていない。母屋の奥行きを表記しないことは母屋の奥行き方向を空白や奥にしたことを意味する

」。忘れてはならないのは、間面記法は、上記のように平面図に落としこむことすら必要ないということ。花と云うだけで、音楽的なものが立ちのぼるように、五間四面と云うだけで、建築的なものが立ちのぼる。あらゆる花束のなかには表現されない花が、はたまた、あらゆる建築のなかには表現されない建築が。

母屋は与えられない

大工棟梁は、柱間の数と四周に張り出す庇の数から、事後的に建物を立ちのぼらせる。間面記法は、柱の数を表記するのではなく、柱間の数を表記している。重要視されているのは、柱と柱のあいだであり、柱そのものではない。同様に、間面記法は母屋そのものを表記することはなく、庇と庇のあいだに母屋が生じることになる。あいだというのも柱や庇によって事後的に現象するものであり、柱や庇なくしては始まらない代物である。間面記法は、具体的な母屋のかたちが与えることはなく、むしろ母屋を規定することを拒否している。だから、大工棟梁は母屋をつくろうという考えすら浮かばない。建築家として建築を建てるのではなく、大工棟梁として建物を建てるだけである。したがって、建物が建てられた時点で母屋は与えられていない。

純粋な空間に生じる人間的な秩序

建物が建てられた時点で、母屋があらかじめ付与されることはなく、柱と柱のあいだ、庇と庇のあいだ、その純粋な空間があるだけだった。この空間は、意味されることのない、一欠片の秩序すら抱えない純粋な空間である。この建築表現が零度の空間に対して、母屋が事後的に立ちのぼる。要するに、母屋は在るものではなく、成るものなのである。「人間的な秩序は、その出発から建築的な秩序に容易に縛られており、そこには展開というものはみられない

」(∗1)というバタイユの言葉を引き合いに出すならば、平安時代の住居は建築的な秩序に縛られるものではなく、人間的な秩序のみがあったと言い換えることができるだろう。少なくとも、平安時代の住居において、人間的な秩序は建築的な秩序をめざしていたわけではないし、建築的な秩序に縛られたものでもなかった。海に浮かぶ島国には、建築的な秩序など存在しなかった。

(∗1)バタイユにおける反建築

この箇所は、1929年にバタイユが執筆した『ドキュマン』という辞典における「建築」の項の引用である。ここでバタイユが明らかにしたいのは、建築的な秩序が人間的な秩序を縛りつけているということ、あるいは建築的な秩序が人間的な秩序を支配してしまうこと、である。これに対抗することが反建築である。そして建築的な秩序と人間的な秩序、両者の関係が深く結びつくと考えるのが、アントロポモルフィスムの思想だと磯崎は指摘している。

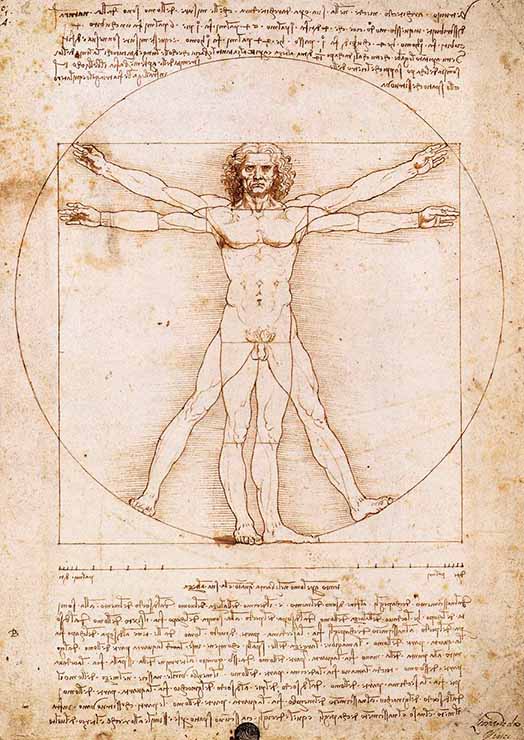

建築的な秩序なき人間的な秩序

バタイユが指摘するように、西洋において人間的な秩序は建築的な秩序に直結していた。コルビュジエのモデュロールを想像すると分かりやすいが、西洋において、人間的な秩序と建築的な秩序は共通尺度を持つことを求められ、両者は緊密に関係しなければならなかった。しかしながら、平安時代の住居において、建築的な秩序と人間的な秩序は関係性をもつことはなかった。なぜなら、平安時代の住居において、建築的な秩序は与えられることはないし、そもそも存在すらしていなかったのだから。平安時代の住居は、支配的で威厳に満ちた建築的な秩序のないユートピアなのである。それゆえ、平安時代の住居に対して、バタイユが分析するサン・スヴェールの黙示録のように、建築的な秩序を喪失した生き生きとした自由を見出すことが可能に違いない。とはいえ、建築的な秩序を喪失したからといって、不定形の無秩序が広がっているなどと安易に考えてはならない。そこには、人間的な秩序がある。むしろ、平安時代の住居には、建築的な秩序なき人間的な秩序が、あるがままに現象していると言わなくてはならない。

サン・スヴェールの黙示録、預言者エリヤとエノクを殺害する反キリスト @wikimedia

バタイユは上記の絵画をこう分析する。「建築的な要素がこの頁には取り入れられているが、構成全体に大建造物の性格を与える傾向はまったくない。逆にそれらの要素は、その全体から一種の自由を借り受けているようである

」。西洋の眼から見ると、この絵画は、建築的な秩序を喪失しているために、あまりに無秩序に見えるのである。ところで、この図は平安時代の住居の平面図に驚くほど似ている。

人間的な秩序は無秩序ではない

建築的な秩序なき人間的な秩序の現象。西洋の眼において、建築的な秩序と人間的秩序は同一視されているから、建築的な秩序のない人間的な秩序を想像することは困難である。もし建築的な秩序が欠けているならば、人間的な秩序も欠けているに違いない。そして秩序なきところには無秩序が広がっているだろう、と考えざるを得ない。西洋の眼は、人間的な秩序を建築的な秩序を介さずして見ることはできないのである。しかしながら、建築的な秩序なき人間的な秩序は、決して無秩序ではない。それゆえ、人間的な秩序なるものを、建築的な秩序を介さずに分析する眼が必要である。要するに、人間的な秩序は、建築的な秩序とは異なる地平にあり、人間的な秩序があるがままに現象しているのが平安時代の住居である。したがって、平安時代の住居の人間的な秩序を分析しなければならない。平安時代の住居には、建築的な秩序と切り離された人間的な秩序が広がっているのを目の当たりにすることになるだろう。

人間的な秩序と母屋の反響

母屋の奥性と女君の関係

平安時代の住居には、西洋的な眼を持って分析すると、組織化された無秩序が見出せる。それは、建築的な秩序ではなく人間的な秩序である。平安時代の住居において、母屋のなかには女君がいて、女君に向かって幾重にわたる仕切りがつくられてゆく。安原盛彦の分析を借りるならば、白粉を顔に塗ることによって、何層にもわたる着物を重ねることによって、扇で顔を隠すことによって、また几帳で空間しつらえることによって、女君の姿は隠される。さらに、空間も女君の身体を隠すようにつくられ、母屋と庇のあいだを障子で遮り、庇と簀子のあいだを格子や妻戸で遮り、さらには取り囲む庭を築地塀が取り囲む(∗1)。幾重にわたる仕切りが、母屋を隠すように、そして内奥の女君の身体を隠すように秩序だっている。母屋は、確固たる中心点を提示することなく、無限に襞を増やしていく空洞であり、強いて言うならばバロック建築の丸天井に似ていなくもない。

闇に包まれゆく女君

重要になるのは、うつろう時間に応じて日常を変化させながら、目的に合わせて空間を飾り整えゆくしつらいという行為が、女君の身体を隠すように秩序づけられていたことである。とはいえ、女君の身体が確固たる中心点として据えられるわけではない。仕切りが幾重にも重なることによって、女君は闇に包まれてゆくからである。女君は闇に包まれて見ること許されず、ただ志向されるだけである。化粧や洋服にしても、自身を着飾るためのものではなく、自身を隠蔽するためのものでしかない。仕切りは、視覚的な情報を遮断する一方で、風や音や匂いといった情報を透過させる。そこで、男君は触覚や聴覚や嗅覚を手がかりに女君を想像する。母屋の向こう側にいる女君を想像することで、女君は徐々に膨らみはじめる。女君を想像すること、それにより奥は深まってゆく。深まりゆく奥はとどまることを知らず、紅花に触れてしまうほどである(∗1)。

反響して深まる母屋

中心は深まることを知らないが、奥は深まるばかりである。女君は、客体としての視覚的対象ではなく、男君という主体の想像力のなかで膨らんでゆく幻想である。この主体としての女君の性質が、母屋を反響させる。当然ながら、女君は闇のなかに静かに佇み続けるわけではなく、母屋のなかを自らの意思で移動してゆく。女君より大きな母屋が、闇のなかに女君の身体を包みこみ、男君はただそこに向かって誘われる蜜蜂となる。男君は母屋のなかの女君を志向するが、その姿は、幾重にわたる仕切りのせいでぼやけている。女君は確固たる一つの中心点ではなく、中心部という曖昧な空洞のなかにいる者としか感じられない。男君は、闇に包まれた母屋全体の表面を撫で滑ることしかできない。物理的な壁があるわけではなく、あるのは軽い仕切りばかり。いまにも手が届きそうな空洞のなか、女君の息遣いが感じられる。男君は欲望するが、垣間見という侵犯の機会は少ない。欲望はうずまき、奥は深まり、母屋は反響する。

反響のエロティシズム

平安時代の住居には、侵犯としてのエロティシズムではなく、反響のエロティシズムが見られる。バタイユにおいて、禁止されたものを侵犯することがエロティシズムの本質であり、与えられた建築的な秩序を逸脱することが問題となっていた。しかしながら、平安時代の住居には建築的な秩序が与えられていない。建築的な秩序なきエロティシズム、これは反響という風変わりなかたちを取るに違いない。反響のエロティシズムは川端康成の『眠れる美女』に見られるものである。ただ眠りについている美女の身体は、音を反響させるだけの乾いた空洞に過ぎず、その内部に肉は満たされていない。眠れる美女たちは音を反響させる単なる空洞でしかなく、その空洞から様々なものが浮上してくる。「崖を打つ波の音はなお高く聞こえるのにやわらいで、その音の名残りは娘のからだに鳴る音楽として海からのぼってくるようで、それには娘の手首の脈につづく胸の鼓動も加わっていそうだった

」(∗1)。

表面の愛撫、空洞の反響

母屋が女君を包みこんで全体として反響すること。ここには、建築的な秩序なきエロティシズムがある。軽い仕切りを超えるのは難しいことではない。獣じみたものに身をまかせれば、垣間見など息をするほど簡単である。しかしながら、平安時代の住居において、軽い仕切りを侵犯することは、建築的な秩序ではなく、人間的な秩序の位相において禁止されている。詳細は別の機会に譲るが、外部から与えられた建築的な秩序は破壊される方向に向かうが、内部から与えられた人間的な秩序は愛撫される方向に向かう(∗1)。軽い仕切りを超えるのは難しいことではないからこそ、かえって処女が貴重になり、処女膜を破らないように表面にとどまりながら表面を愛撫することをつうじて、不在としての空洞が現前する(∗2)。触れられないものに触れること。この効果によって、空洞としての母屋が反響し続ける。母屋の性格は以上のようなものである。

(∗1)愛撫について

レヴィナスは愛撫について興味深いことを述べている。「愛撫は探し求め、掘り起こす。これは暴露の指向性ではなく、探求の指向性─《不可視のものへの歩み》─である

」。愛撫されているものは、真の意味で触れられているのではないということ。愛撫というのは生命を奪う働きなのではないだろうか。愛撫は、生きているものを死んでいるかのように扱う働きであり、生きているものを死んでいるものとして扱うことによって、反響の効果が生まれるのではないだろうか。

(∗2)表面にとどまること

三島由紀夫は川端康成『眠れる美女』に対して、明快な解説をつけている。「到達不可能なものをたえず求めてゐるエロティシズムの論理が、対象の内面へ入つてゆくよりも、対象の肉体の肌のところできつぱり止まらうと意志するのは面白いことだ。真のエロティシズムにとつては、内面よりも外面のはうが、はるかに到達不可能なものであり、謎に充ちたものである。処女膜とは、かくてエロティシズムにとつては、もつとも神秘的な「外面」の象徴であつて、それは決して女性の内面には属さない

」。眠れる美女たちは、死んでいるわけではなく生きている。生きていて表面に触れることはできるものの、真の意味では触れることのできないという意味で死んでいる。もし死んでいたならば愛撫には飽きが来るだろう。死体の愛撫はエロティシズムを唆らない。 だから、眠れる美女が死んでしまうと物語は終わってしまう。それは「安心して触れられるいのち」でなくてはならない。建築的な秩序ではなく、人間的な秩序のエロティシズムの領域において、表面の愛撫が問題になってくるが、ここでは紙面が不足しているので考察は別の機会に譲らなくてはならない。

母屋の生成過程と反響

1.建築的な秩序なき純粋な空間からはじまる

母屋の性格を記述したところで、母屋の生成過程を記述しなければならない。まず重要なのは、母屋は与えられたものではないことである。すなわち、母屋は女君が居座るための空間としてつくられたのではなく、仕切りによって事後的につくられただけに過ぎない。儀式の際に仕切りは取り外され、開放的な空間を実現できるほど軽快な仕切りが空間を区切る。この仕切り方にこそ、人間的な秩序を見出すことができる。コルビュジエは、原始人が幾何学と指標線を用いてつくる形態にはじまりを見た。なにも与えられていない白紙の場所に建築をつくるとなると、人間は幾何学に頼らざるを得ないだろう。しかしながら、平安時代の住居において、間面記法によって与えられただけの、柱と柱のあいだ、庇と庇のあいだ、という純粋な空間があるだけであった。ここには、幾何学も指標線もなく、中心もない。すなわち、建築的な秩序がない。あるのは、雨を防ぐ屋根と、光と闇のグラデーションだけである。

2.母屋は立ちのぼる現象である

この建築的な秩序なき空間に、人間的な秩序が現われはじめる。まず住まい手は、母屋を建具で仕切ることからはじめるだろう。すると、母屋という一つの空洞が建物のなかに立ちのぼる。母屋は建具によって区切られるだけだから、建具を開け閉めするなかで、その輪郭は曖昧に溶けてゆく。極端な場合、儀式の際にすべての建具を取り外してしまうなら、母屋の輪郭線などなくなり、母屋そのものが消滅する。母屋は、物理的な輪郭線を持つことのない、ただ立ちのぼるだけの現象であり、母屋自体に象徴的な意味は与えられない。母屋という空洞が立ちのぼると、今度は、空洞のなかに女君という中心がはいりこむ。中心といっても、女君は幾重の洋服や化粧によって隠蔽されたものとして、いわば未知なるものとして母屋に入りこむ。それゆえ、女君の容姿は無関係である。ここまできて、母屋は確固たる中心というよりも、中心を包むものとして、全体としての中心性を持ちはじめる。

3.全体としての中心性

母屋は、中心を囲うための空洞ではなく、空洞に女君が入りこむことによって事後的に、全体として中心性を持ちはじめる。母屋のなかで女君は移動するから、男君は女君が移動するたびに母屋のなかを想像しなくてはならなず、母屋の表面の撫で滑ることをつうじて、母屋の中心性は深まりゆく。また、女君を視覚的に捉えることは許されないから、琴の音が聞こえたり、和歌を詠んだり、そうした日々の体験のたびに母屋のなかを想像することを強いられる。こうして表面にとどまりながら、母屋の表面を愛撫しているうちに、母屋の中心性は深まり続ける。母屋のなかの女君の複数性も、母屋の意味が固定されることを否定する働きをするだろう。輪郭や中心を持たない母屋という仮象が、器官なき身体としての空洞が、全体として深まり続ける。この深まりを反響と呼ぶならば、反響が母屋という閉じた小宇宙を形成してゆくとも言える(∗1)。

(∗1)反響について

ミンコフスキーは『精神のコスモロジーへ』のなかで反響の生命的な意味を考察している。「要するに、冒頭の例で言えば、器や森は、音によって充たされるという事実から、それ自身で閉じた一個の全体として、一個の小宇宙を形作っているのである。もっともここで小宇宙とは、もっぱら無限の宇宙という観念との対比でいわれている

」。

4.体験と紐付けられた反響

この反響は、調度によって空間をしつらえる体験とも紐づけられている。たとえば、御簾や几帳をしつらえるごとに、母屋が全体として反響する。なぜなら、空間をしつらえることは、女君との関わり合いを考えることだからである。女君との関わり合いを考えながら、空間はしつらえられるのだが、女君との関わり合いを考えることは母屋のなかを想像することに直結している。したがって、空間をしつらえる体験は母屋を反響させることに結びつく。たとえ、母屋の境界とは無関係な位置の調度をしつらえる場合でも、それが女君との関わり合いを保持している限り、母屋を反響させる結果になる。調度は、母屋という配視的な意味のもとで解意されるのであり、母屋のもとに滞在している。恋をしている男にとって、あらゆる出来事があの子を反響させてしまうように、平安時代の住居のあらゆる体験は、母屋を反響させることに紐づけられている。母屋は恋をしているあの子のように、現実にいる存在ではなく、もはや主体の幻想のなかに取り込まれている。

5.母屋は物理的な輪郭を持たないマンドールの腹部である

もし空間のしつらいを楽器にたとえるなら、母屋は物理的な輪郭を持たないマンドールの腹部であり、あらゆる体験を美しく反響させる効果に徹している。この腹部は、現象としての空洞であってそれ以上の意味を持たないが、空間をしつらえるという体験によって響きわたる。そして、調度という家具的なものは全体としての母屋を響かせる接点として、あるいは弦として機能している。当然、響きわたる建築的なものは再構成などではない。なぜなら平安時代の住居には、建築的な秩序は与えられていないのだから。事後的に立ちのぼる母屋という現象、そして立ちのぼる母屋が反響して深まり続けること。ここにこそ、人間的な秩序の基本が鮮やかに提示されている。建築的な秩序が与えられる代わりに、母屋が現象して反響するという一連の生成があり、これこそが人間的な秩序の一つのかたなのである。

類聚雑要抄の指図 @wikimedia

東三条殿指図。間口六間、奥行き二間の母屋が中央に立ちのぼる。母屋の四周は庇が囲み、北側には孫庇がある。バラバラな要素が秩序だって見えるのは、母屋が中心性を持つからである。この中心性は、建築的な秩序によるものではなく、住まい手によって事後的に立ちのぼった、人間的な秩序の帰結である。この平面図は薔薇に似ていると思う。「薔薇といふ字をじつと見つめてゐてごらん。薔の字は、幾重にも内側へ包み畳んだ複雑な花びらを、薇の字はその幹と葉を、ありありと想起させるように出来てゐる。この字を見ているうちに、その馥郁たる薫さへ立ち昇ってくる

」という有名な言葉を想起させる。

平安時代の住居は楽器である

人間的な秩序が立ちのぼらせる建築的なもの

こうして、平安時代の住居は楽器であるという結論が導かれる。幾何学や指標線という建築的な秩序に頼ることのない人間的な秩序は、現象としての母屋の中心性として結実する。母屋は確固たる中心ではなく、輪郭をもった物理的な形態ですらない。母屋は、物理的な輪郭を持たないマンドールの腹部なのである。このマンドールの腹部に対して、調度をしつらえるという住まい手の体験が結びつき、腹部が反響することによって音楽的なものが立ちのぼる。平安時代の住居は音楽的なものを立ちのぼらせる楽器であり、決められた音楽の再構成を意図した楽譜ではない。なぜなら、調度という家具的なものによって建築的なものを立ちのぼらせるとき、その建築的なものは、母屋というマンドールの腹部での反響を被るからである。あらゆる体験を反響させる現象としての腹部。この母屋の中心性が、平安時代の住居における、人間的な秩序が立ちのぼらせる建築的なものを支えている。

物理的な輪郭を持たないマンドールの腹部の雛形は、ジョルジュ・ブラックが1910年頃に描いた『マンドール』に明確に表現されている。

無秩序は建築的な秩序によって生じる

ここまできて、マンドールの弦を建築家から開放する可能性と、マンドールの腹部が現象するという可能性、その両方の示唆を得ることができる。すなわち、マンドールの弦を建築家から開放するならば、マンドールの腹部が現象するということである。こうした事態が平安時代の住居に特有なものかは精査する必要があるとしても、人間的な秩序の一つの可能性を記していることに間違いない。建築的な秩序などなくても、人間的な秩序は建築的なものを生じさせることが出来る。ここには確実に人間的な秩序があり、無秩序や混沌があるわけではない。プランなしには無秩序といい加減があると述べたコルビジュエは述べたが、むしろ、プランがあるから無秩序といい加減があると言い換えるべきだろう。無秩序な混沌は、建築的な秩序と同時に生じるからである。すなわち、建築的な秩序を押しつけたときに、建築的な秩序からはみ出たものが無秩序として策定されたのである(∗1)。人間的な秩序における建築的なものの分析を怠るわけにはいかない。

(∗1)ベルクソンにおける無秩序の考察

秩序を考察する者は多いが、無秩序を考察する者は少ない。ベルクソンは『創造的進化』のなかで、秩序について素晴らしい考察を披露する。ベルクソンは、幾何学的な秩序と生命的な秩序という二種類の秩序が混同されることを明らかにして、一方の秩序が他方の秩序に押し付けられるとき、無秩序が生じると述べている。「というのも、無秩序は二種類の秩序を含意していて、それらの結合から生み出されるのだから

」。もし仮に建築的な秩序と人間的な秩序があるとすれば、一方の秩序が他方の秩序に押し付けられたとときに無秩序が生じるということである。

建築家から弦を開放することの結論

楽器から立ちのぼる音楽的なもの

さて、シュローダー邸の引き戸が空間が響かせない理由として、第一に弦が建築家によって強く押さえつけられていること、第二に弦が振動を持たないことを挙げた。引き戸が建築家の引いたレールに従属しているという第一の問題を解決するために、レールを失った引き戸を考えながら、自由に動きまわる調度を抱えた平安時代の住居の分析した。そこでは、あらかじめ与えられた建築的な秩序はなく、建築家が引いたレールなど存在しなかったが、無秩序の混沌が展開されることは決してなく、人間的な秩序が見出されることが明らかになった。それは、現象としての母屋の中心性に支えられたものである。もし母屋が物理的な輪郭を持たないマンドールの腹部ならば、シュローダー邸にマンドールの腹部が欠けているため音が反響しないという問題への回答も同時に得られることになる。平安時代の住居は楽器であり、そこから音楽的なものが立ちのぼる。

建築装置から立ちのぼる建築的なもの

平安時代の住居は建築装置であり、そのなかで人間が調度を操作することによって、はじめて建築的なものが立ちのぼる。この建築的なものは、ばらばらに砕けた破片などはなく、甘美なイデアとしての建築に収斂してゆく。ただし、それは確固たる中心ではなく、曖昧に反響する中心性としてである。これが人間的な秩序のかたである。もし人間的な秩序を素直に信頼することができるなら、建築家が建築的な秩序を無理やり与えなくとも、無秩序の混沌が猛威を振るうわけではない。かえって、建築的な秩序が喪失されればされるほど、人間的な秩序が現象しやすくなる。すなわち、もし仮に建築が建築的な秩序を失ったとしても、人間的な秩序を開花させる機構を設計できるならば、人間的な秩序に支えられた建築的なものが立ちのぼるということである。

人間的な秩序の可能性

人間的な秩序に支えられて立ちのぼる建築的なものは、建築的な秩序に縛られることのない、限りなく自由なものに違いない。そして人間的な秩序は、建築的な秩序とは異なる次元ではあるが、秩序であることには変わらないことに注意したい。もしそうだとするならば、建築は、みずからが建築であるために秩序を必要とするが、その秩序は建築的な秩序ではなくてよく、人間的な秩序でも構わないのではないだろうか。秩序なき秩序をめざすことは、建築的な秩序をなくしながら、人間的な秩序を信頼することに結びつくのではないだろうか。もし建築的な秩序を介することなく、人間的な秩序を増幅させることができなたらば、美しく響きわたる建築的なものが立ちのぼらせるに違いない。建築的な秩序よりも、眼前に生活するあるがままの人間を素直に愛して、その背中を後押しするだけの建築家像が求められている。増幅装置としての建築家は、人間的な秩序を膨らますのである。建築するとは別の仕方で。

弦は建築家の指から開放される

こうした立ちのぼる建築的なものは、建築的な秩序を持たないものの、人間的な秩序を持っているから、無秩序や混沌などではない。建築家がすべきことは、建築的な秩序を放棄して、人間的な秩序を増幅させる増幅装置を設計することである。ここまできて、引き戸をレールから解放することの意味が、すなわちマンドールの弦を建築家から解放する意味が明白になる。それは、人間的な秩序を信頼することである。建築的な秩序を介さずして、人間的な秩序を素直に信頼するとき、弦は建築家の指から開放される。建築家が押さえつけていた弦は解放されて、住まい手は決められた建築を再構成する必要はなくなり、人間的な秩序を謳歌しながら、みずからの手で建築をつくり出す存在になるだろう。弦を建築家の指から開放する意義を明らかにしたところで、シュローダー邸の引き戸が空間が響かせない第二の理由、弦が振動を持たないという問題に足を進めよう。

弦に振動を持たせること

振動を持った調度をめざして

引き戸が振動しないこと

引き戸はあまりに面的であるために振動を持たない。それは空間を仕切るばかりで、それ自体として振動することはない。凍った薔薇の花びらのように、内も外もなく空間を仕切るだけであり、弾いても響くことのない暖簾のようである。引き戸は死んでいる。ぴんと張った絞首刑のロープのように静まりかえっている。それはシュローダー邸に限らず、日本の面的なものの薄さを考えるとより分かりやすい。「日本の『薄い』平面は、それ自身の物質としての厚さを否定し、その前後の空間に何の働きかけもしない

」という分析は正しい(∗1)。平安時代の住居においては、調度と調度のあいだに立ちのぼる空間が重要であるから、調度そのものが空間に働きかけることはなかった。調度は自律した存在だから、調度そのものが空間を震わせることはなく、そこには母屋の反響があるばかりだった。したがって、調度に振動を持たせる方法を考えなくてはならない。

調度に振動を持たせること

先ほど、平安時代の住居は楽器であると結論づけたが、楽器が未完成であることを付け加えなくならない。弦が建築家から解放され、マンドールの腹部としての母屋が反響するのはよいが、調度という弦が振動を持たないからである。弦楽器において、弦の振動は駒を介して腹部の響板へと伝わり、腹部の響板が震えることで音が反響する。母屋というマンドールの腹部と、調度というマンドールの弦が、女君という駒で紐付けられていることは確認したから、あとは調度に振動を持たせることを考えればよい。調度というマンドールの弦を振動させることが出来たならば、母屋の反響の効果によって音楽的なものが響きわたるに違いない。だから、振動を持った調度なるものをめざして歩みを進めてゆきたい。しかしながら、調度に振動を持たせるとは一体なにを意味するのだろうか? 弦を弾いて振動させるように、調度を弾いて振動させることなど可能なのだろうか?

弦の振動は潜在的かつ生命に関わる

弦楽器において弦が振動するのは、弦が二つの端点のあいだで緊張状態にあり、そこに張力がかけられているからである。張力によって弾いたときに振動が産まれるのだが、注意しなければならないのは、弾かれるまで弦は振動していないということである。弦は潜勢的に振動が到来するのを待つばかりであり、常に振動し続けているわけではない。だから、調度を振動させるにしても、調度を常に振動状態をつくり続けるというより、潜在的に調度に振動を持たせることが重要である。すなわち、調度が振動する可能性が、その張力こそが重要なのである。また、もう一つ重要なことは、振動は対象的に現われるということである。振動は、完全な左右対象というわけではなく、むしろ非対称なものであるが、片方に振れたならば、もう片方が振れなくてはならないという緩やかな規則を持っている。その対象的な振れ幅を時間性が保証するのだが、ここにあるのはリズムの考え方、強いて言えば生命との関わり合いである(∗1)。

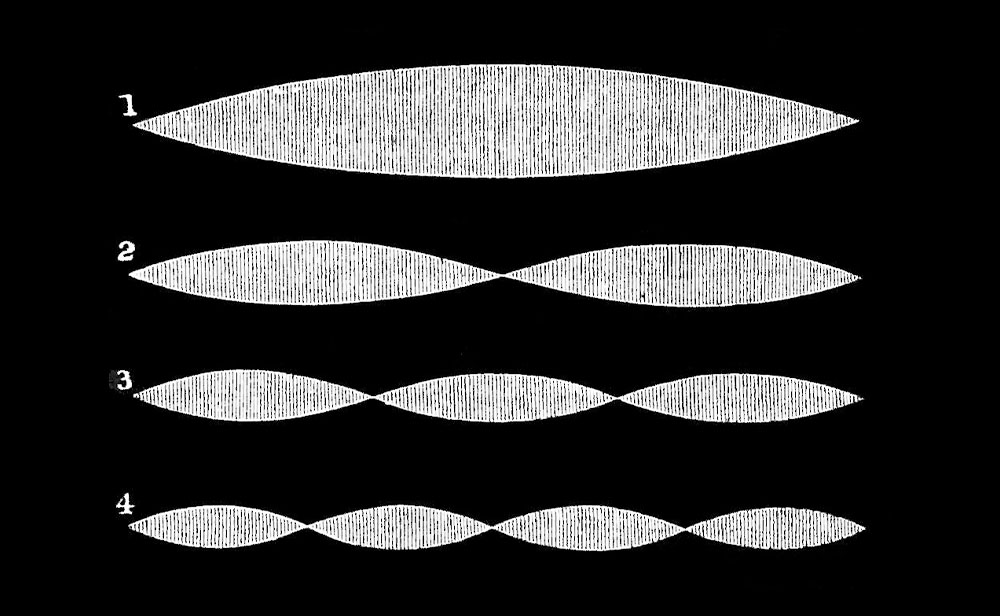

振動のパタン @wikimedia

生命とリズムに関しては、三木成夫の一連の著作が参考になるだろう。「まず結論から申しますと、この呼吸のリズムは潮のリズムと密接な関係がある

」。

反響と振動の相違

振動はそれ自体が響くことである

振動の性格を簡単に確認したところで、反響と振動の相違を明確にしておく必要があるだろう。反響は閉じた内部を想起させ、その内部に入力された音を膨らますことだが、振動はそれ自体が震えることである。反響の音源は外側にあり、振動は内側から湧きあがる。振動は、一本の開いた弦の震えとして表現されることもあるし、その端点と端点をぐるりと結びつけことで、閉じた弦の震えとして表現されることもあるが、それ自体が自律的に振動していることは確からしく、入力された音を響かせる反響とは異なる性質を持つ。反響は深まり続けるが、振動は深まることを知らない。反響という語は、閉じた世界を現象させるが、振動という語にその効果は見られない。反響がなにものかを響かせることだとすれば、振動はそれ自体が響くことであり、両者の性格は隔たっている。

共鳴と反響

反響と振動が異なるものであるというとき、客観的な事実を説明しているのでは決してなく、現象学的なものを浮き彫りにするために記述していることを忘れてはならない。言葉に敏感なバシュラールは共鳴と反響の差異に注意をうながしている。「共鳴は世界の中のわれわれの生のさまざまな平面に拡散するが、反響はわれわれに自己の存在を深化することをよびかける。共鳴においてわれわれは詩をききとり、反響においてわれわれは詩をかたり、詩はわれわれのものとなる

」(∗1)。バシュラールが、拡散の効果を共鳴に結びつけて、深化の効果を反響に結びつけることで両者を分離したのは、拡散と深化は両立不可能だという直観からである。すなわち、現象学的な分析において、拡散と深化、共鳴と反響は両立することのない共存不可能なものである。この両立不可能性を底盤として、反響についての空間の詩学が打ち建てられている。

振動は深化しない

バシュラールは反響について明晰な分析を残した一方で、共鳴に関する問いをおざなりにしたように感じられるのは、「多種多様な共鳴が反響の単一な存在からうまれてくる

」(∗1)という戦略が立てられたからである。この戦略は、空間の詩学を打ち建てるうえで功を奏したが、共鳴と反響の接点を説明することを放棄した印象を与える。その点、マンドールの比喩が優れているのは、共鳴の側面をマンドールの弦に、反響の側面をマンドールの腹部に便宜的に割りあてながら、その両面を考察することができ、また、共鳴と反響の接点を考察することすら可能にする点にある(∗2)。したがって、マンドールの弦を考察することの意義は、詩を深化させる反響の側面ではなく、詩をききとる共鳴の側面に着目するということである。ここではバシュラールの述べる共鳴という言葉を、振動という言葉で語ろうとしている。これは共鳴弦を考えるうえで必要な処理なのだが、ともかく、深化と拡散、あるいは反響と振動が両立不可能であり、振動は深化をまぬがれることを念頭に置けばよい。

反響と共鳴の言葉の定義について批判がくることが容易に想像できるが、客体としてのマンドールの機構を厳密に語ることではなく、詩学について語っていることだけお忘れないように。要するに、マンドール的なものということである。

振動はそれ自体が響くことである

反響がなにものかを響かせることだとすれば、振動はそれ自体が響くことである。振動は、一本の開いた弦の震えとして表現されるとしても、閉じた弦の震えとして表現されるとしても、それ自体が震えていることだけは確からしい。反響が外部に根拠を持つとするならば、振動はそれ自体に根拠を持たない。振動を超弦理論と結びつけて語る試みも興味深いが、この難解な理論に足を踏み入れる余裕はないので、貝殻の詩的イメージを考えることで、調度に振動を持たせることを考えてゆく。死んだ貝殻は反響という効果を、生きた貝殻は振動という効果を持つという直観からである。貝殻の詩的イメージ分析を通じて、生命に纏われた貝殻は振動することが暴かれるだろう。そして、纏うことへの現象学的な分析をつうじて、調度に振動を持たせることの意味が暴露されるだろう。

貝殻の基礎分析から振動を考える

死んだ貝殻と生きている貝殻

「私の耳は貝のから、海の響きをなつかしむ」というコクトーの詩において、貝殻に住まう肉はもう何処にもなく、幾重にも重なる反響の効果が産み出されているのが分かる。このとき、貝殻はかつて生命がいたはずの死んだ空洞であり、それゆえに海を響かすことができる。死んだ貝殻は反響という効果を持つ。一方で、貝のなかに住人が住んでいる場合は、また異なる性格が見出せる。「貝殻は、ある軟体動物から発散されてくる」(∗1)とヴァレリーが述べたのは、内部に住まう軟体動物の制作物として貝殻を眺めたからである。生きている貝殻は、それを纏った孤独な住人との関わり合いを失うことはない。たとえば、呼吸。貝殻は呼吸のリズムに沿って小さく振動している。呼吸は、空気を吸って吐くというリズムを伴なう一つの振動のかたちであり、生きている貝殻は、その内部の生命によって振動し続けている。そして、この振動が止まったとき、貝殻は時間性を失って死ぬ。こうした直観を大胆にまとめるならば、死んだ貝殻は反響して、生きている貝殻は振動はする、と言えるだろう。

貝殻 @wikimedia

レンブラントが1650年に描いた貝殻。一方で、この貝殻を死んだものとして眺めて見ると、幾重にも重なり合う反響を感じることだろう。反響という効果は深まりを生み出してゆく。他方で、この貝殻を生きているものとして眺めてみると、この貝殻の振動を感じることだろう。それは途端に呼吸をしはじめる。

貝殻と生命

死んだ貝殻は反響して、生きている貝殻の振動する。これは生命との関わり合いとのなかで考えられるべきである。貝殻というのは、内部に生命がいない限りで反響するし、内部に生命がいる限りにおいて振動する。振動と反響は現象学的に共存不可能なのは、そこに生死の印象が結びつき、生と死が両立できない事実に依拠している。そして今度は、貝殻という無機的な外皮を媒介としながら、死は生へと逆転する。死んだ貝殻の反響は生を夢想させる。死んだ貝殻からは多様な生命が出現することは、バシュラールが明らかにしたとおりである。死んだ貝殻は振動しないはずだが、もし死んだ貝殻が振動するならば、そこには生命があるに違いない。その生命はどのようなものだろうかという想像力は留まることを知らず、貝殻のなかで想像力が幾重にわたって反響した結果、大きな怪物や女神が貝殻から飛び出してくる。

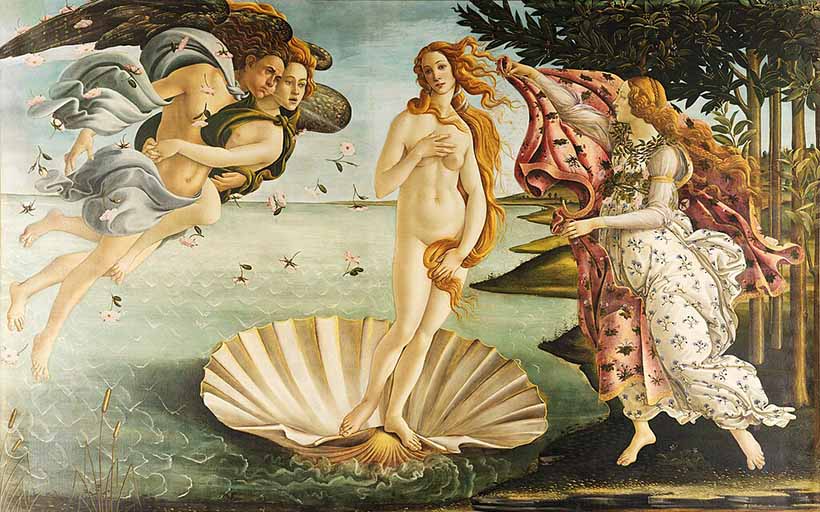

ヴィーナスの誕生 @wikimedia

サンドロ・ボッティチェッリが1485年頃頃に描いた『ヴィーナスの誕生』。この誕生の瞬間において、貝殻は死んでいる。むしろ、貝殻が死ぬことによってしか、この誕生は完成しないのではない。

振動は生命に纏われたものである

振動を考えるうえで重要なのは、外皮としての貝殻と、その貝殻のなかにある生命との関係性である。生命と貝殻はいかなる関係を持っているのだろうか? 生命と貝殻のあいだ、あるいは貝殻と生命の差延、この間隙はどの位まで許容されるのだろうか? 生命と貝殻をどの程度まで引き離せば、貝殻は死ぬのだろうか? この問いによって、空間の問題が立ち現われる。生命と貝殻が直接的な関係を持っているとき、たとえば軟体動物と貝殻が貝柱で結ばれているとき、貝殻は振動するだろう。他方で、生命と貝殻に直接的な関係を持たないとき、たとえば貝殻が軟体動物から引き離されて存在しているとき、貝殻は反響するだろう。こうした振動と生命の関係を、生命に纏われた貝殻は振動すると一言にしてみたい。このような纏うという関係は、測定可能な物理的距離を意味するのではなくて、生命の近くで包みこむということを意味している。そして、纏う関係が失われたとき、振動は反響に切り替わる。纏うことを分析しなければならない。

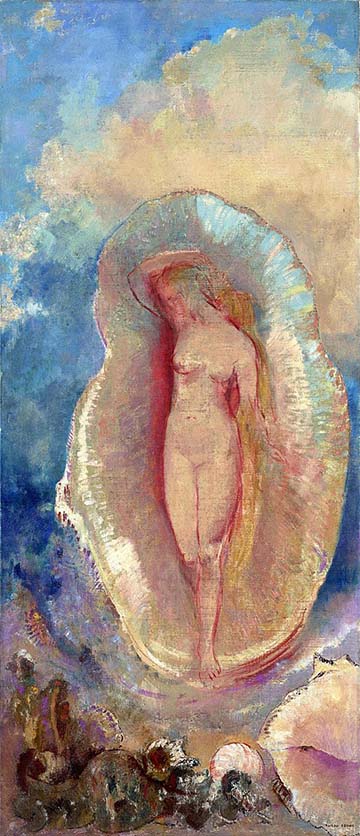

ヴィーナスの誕生 @wikimedia

ルドンのヴィーナスの誕生は、ヴィーナスが貝殻を纏う様子を描いている。この貝殻は生きているように、振動しているように感じられる。

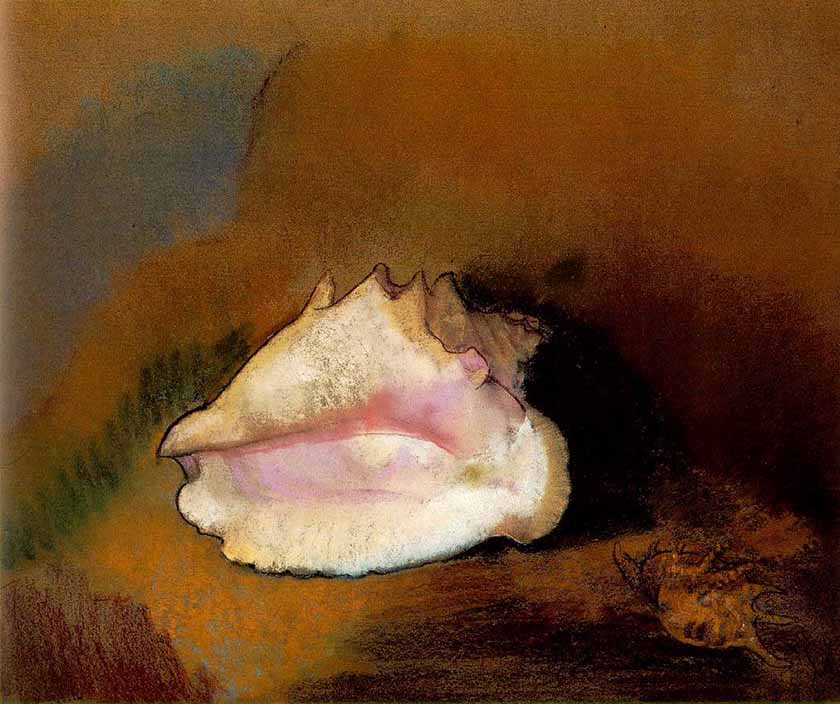

貝殻 @wikimedia

ルドンが1912年に描いた絵画。ルドンの貝殻は生命の振動の側面を鋭く描写している。そこには反響ではないだろう。右下に添えられた小さな死んだ貝殻と比較すると、その際は明らかである。

纏うことについて

1. 纏うこととの大きさと接触

生命に纏われた貝殻は振動して、生命に纏われない貝殻は反響する。まず第一に、纏うということは各々の生命に依存した相対的な大きさに関わっている。生命は、自身と同じの大きさのものを纏うことはできない。たとえば、人間は皮膚を纏うことはできない。なぜなら、皮膚は纏うにしては近すぎる外皮であり、その近さゆえに背後に退いているからである。人間が皮膚を纏おうとするならば、皮膚を客体化する儀式が必要になる。たとえば、皮剥ぎや刺青など。これらの儀式によって、人間と皮膚のあいだに距離が生まれ、纏うことが可能になる。また、身に纏うという表現が明らかにするように、それは身体そのものと同じ大きさではなく、身体より少しばかり大きくなくてはならず、人間と皮膚のあいだに距離がなくてはならない。生命が貝殻を纏うためには、生命と貝殻のあいだは零距離であってはならず、なんらかの距離が必要なのである。

纏うためには生命と貝殻のあいだに距離が必要な一方で、その距離が大きく開きすぎるならば、纏うという関係は失われてしまう。たとえば、人間は羽衣を纏うことを想像できるが、部屋を纏うことは想像できない。なぜなら、部屋は纏うにしては遠すぎる外皮であり、その遠さゆえに背後に退いているからである。部屋のなかで人間が動きまわるとき、部屋は主題的に把握されない背景に踏みとどまっている。人間は部屋を死んだ背景として想定しているのであり、部屋と人間は切り離されすぎている。すなわち、部屋のなか動きまわることはできるが、部屋を纏うことはできないのである。纏うという関係を実現するためには、生命と貝殻のあいだの距離が大きすぎてはいけない。あいだの距離が大きすぎると、生命はそのなかで自由に動きまわるばかりとなり、その動きまわるという自由は、纏うという関係を喪失させる。生命と貝殻は、付き纏うという程度の近さを超えてはならない。

纏うことの大きさを考えるならば、生命が貝殻を纏うためには、生命より少しばかり大きな貝殻が必要である。少しばかり離れているということが纏うことの肝である。生命と貝殻は、切り離されなくてはならないが、切り離され過ぎてはならない。とはいえ、少しばかり離れているとはどの程度の距離を指すのだろうか? 纏うことが可能になる距離は、生命が部分的に接触できる距離である。生命と貝殻が貝柱で結ばれているように、人間と纏われるものが少しでも接触しないならば纏われると言えない。つまり、生命が貝殻を纏うためには、切り離されたものを手許に触れられる程度に近づけなくてはならない。もし部屋が纏われるとするならば、それは蚊帳に触れている女性のように、部屋の境界面と人間が接触するときである。人間に関していえば、人間より少しだけ大きなものが、部分的に接触していること、これが纏うことに必要な条件である。生命と貝殻においては、生命と貝殻のあいだの離隔が部分的に打ち消されたとき、貝殻は生命に纏われることができる。

鈴木春信が1767年頃に描いた作品。これは蚊帳を纏うという関係を明確に表現している。もし生命と部屋が上記の浮世絵のように接触しているならば、それは纏われている。あたかもカタツムリが貝殻から顔を出すようなものである。この接触の瞬間から、蚊帳は纏われて振動しはじめる。詳細は別のテクストで述べることにするが、ドアの発生学を考えて見るならば、部屋が死んだ客体となる原因をつきつめることができる。この触れられる部分を、ドアという要素に凝縮することよって、建築は死んだ客体となる。

喜多川歌麿が1925年頃に描いた作品。ここでは、纏うという関係は喪失している。なぜなら、生命と貝殻、人間と蚊帳のあいだに距離があり、接触が断たれているからである。どれほど近いところにあろうが、部分的接触がない場合、それは纏われているとは言い難い。ここにあるのは反響の効果だけであり、振動の効果はみられない。

2. 纏うこととの全体性と入口

纏うことには、貝殻と生命の部分的な接触が必要であると述べた。部分的な接触が可能になるためには、貝殻に全体性がなくてはならない。貝殻の全体性が想定されているからこそ、その全体性のなかの部分と接触することが可能になるのであり、纏うことは貝殻の自律した全体性を前提とする。纏うという言葉は、巻きつくようにする、あるいは絡みつかせるという意味も持つことからも明らかだが、そこに部分や構成要素があってはならず、必ずひとつの全体として理解されなくてはならない。二枚貝において、上下の貝殻が異なる場合、軟体動物は貝殻を纏っているとは言い難いのは、貝殻の全体性を感じられないからである。同一素材のもの、同一秩序のもの、どのような言い方をするにしても、纏うという関係は一全体の貝殻を要求する。一全体としての貝殻があり、そこに生命が部分的に接触することが纏うことである(∗1)。生命を纏うものには細部はなく、全体として生命を纏わりつく。

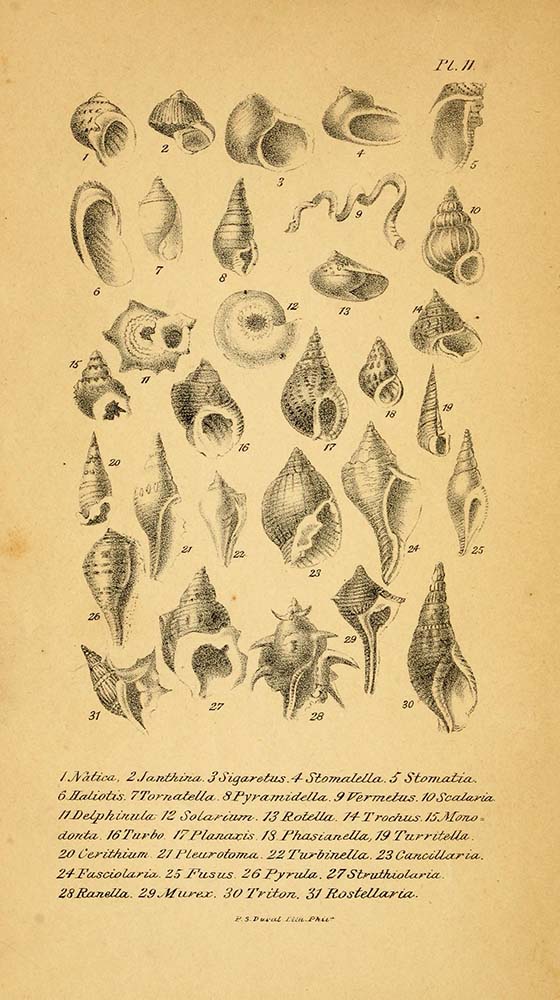

The Conchologist's First Book @flickr

エドガー・ポーは1839年に『貝類学者の入門書』を出版したことで知られている。「アッシャー家の崩壊」にも「黒猫」にも貝殻のイメージが付き纏っている。ところで、ヴァレリーは貝殻に対してこう問いかける。「いったい、誰がこれを作ったのだ」と。貝殻はあまりに見事に調和しているために、誰かがつくったとしか考えられないほどである。貝殻を割って断片にしてみると、それは割れた貝殻になってしまう。「貝殻のいくつかの断片は、それらと並置されてあったはずの断片の形をわたしに示唆する。それらは、いわば、私たちの想像力を巻き込んで、少しずつさらなる発展を引き寄せる。そして、一全体を要求する……

」。

纏うことは、一全体としての貝殻があり、その貝殻に生命が部分的に接触することがであるが、ここで忘れてはならないのは、一全体としての貝殻が閉じたものとして想定されることである。完全に開かれた貝殻を生命は纏うことはできない。開かれた貝殻は、付けることは出来るものの、纏うことはできない。閉じたものは内側と外側の区別を発生させるから、、貝殻の内側に生命がいなくてはならないということになる。すなわち、纏うという関係において、生命を中心とした円的な外皮が想定されているのであり、包みこむという閉じたイメージなくしては纏うことは起こり得ない。さらに重要なことは、纏うことにおいて、内側に入れそうな雰囲気がなくてはならないことである。貝殻は閉じたものとして想定され、その閉じた貝殻に綻びとしての入口が開けられていなければ、生命は内側に入りこむことを想像できない。実際に入れるかどうかではなく入れそうな雰囲気があること、賦活する可能性を付与される穴があること、あるいはモナドが窓をもつこと(∗2)。これが纏う関係に必要な条件である。

海と斜光 @wikimedia

三岸好太郎が1934年に描いた作品。左下に描かれた貝殻が振動の効果を産み出しているように感じるのは、なかに生命がいる可能性が感じられるからである。伊藤研之『音階』の貝殻もそうだが、二枚貝の片割れが地面に伏せられていると、生命の匂いが溢れだす。他方で、右下のに描かれた貝殻が反響の効果を産み出しているように感じるのは、過去に生命がいた気配が感じられるからである。現在において生命がいるならば振動、過去において生命がいたならば反響なのである。三岸好太郎の『旅愁』もコクトーの詩さながらの反響の効果を持つことを参考にしたい。問題は、中央に描かれた「のんびり貝」である。この中央の貝殻が何も感じさせないのは、一全体としての閉じたイメージを感じさせないからである。この貝殻は開かれていて、閉じたイメージを形成せず、付けることしかできない。二枚貝の片割れがうえを向いたときの空虚さは、ヴィーナスの王国でしか埋められないほどである。

ヴァレリーの『人と貝殻』は、建築家にとって繰り返し参照されるべきテクストだろう。「この貝殻は、形の定かでないものとしてではなく、そのすべての部分や側面が互いに依存しあい、いわば見事な一続きをなしたものとして、さらに言えば、一瞥の後、そうした外観の続きを構想し予想できるほど調和を持ったものとして、私の前に姿を現した。そうした部分や側面は、素材の凝縮力や堅固さはまた別のきずなで結ばれている

」。要するに、貝殻は一全体として現われる。

「ライプニッツはモナドは窓をもたないといった。しかし私はどの心のモナドも無限に多くの窓をもつと考える

」。建築論における間主観性を考えること、そのためには貝殻くらいの小さなものからはじめなくてはならない。この住宅でどこまで追求できるかは分からないが、建築において間主観性の問題に踏み入った議論をしたものはいないと思われるので、たとえ粗雑になろうが、どうにか現象学的建築論の地平を切り開きたいと思う次第である。多分、重要になってくるのは、他者の身体というよりも、他者が纏った貝殻に対する感情移入である。

3. 纏うことの方向性

纏うことが実現されるためには、全体として閉じたイメージを持つ貝殻が想定され、その閉じたイメージには入口がなくてはならない。それだけではなく、内側の生命と入口の関係も重要になる。というのは、生命は内側から外側に向かう方向を向かなくてはならないからである。貝殻のなかへ入口からはいりこんだ生命は、今度は、入口の方向へ向き直さなくてはならない。貝殻が振動するとき、貝殻の奥側を向いている軟体動物はおらず、必ずこちらを見つめている。その結果、いまにも出てきそうなという気配が生じて、纏うことの振動を生じさせる。「貝殻の不動の中にとじこもりながら、生物はその存在の一瞬の爆発、存在の旋風を準備しているようにみえる

」(∗1)こと。この気配が貝殻の振動を保証する。ヒエロニムス・ボスの『快楽の園』に溢れかえる貝殻のイメージをみるならば、生命が入口を向いていなければ纏われないことが明らかになるだろう。中央の青い貝殻のようなものに着目するならば、反響をうながすことしかできないことが分かるだろう。

快楽の園 @wikimedia

ヒエロニムス・ボスが1500年頃に描いた『快楽の園』の中央パネルを拡大したもの。ここには、貝殻の詩的イメージが溢れている。とりわけ目を惹きつけるのは、画面左側の貝を運ぶ男の姿である。この貝のなかでは痩せた脚が動くのが感じられ、確実に振動を感じ取れることだろう。一方で、画面右下の青い貝殻的なものは、人間が入口に向き直していない。だから反響するばかりなのである。また、画面上部のピンクの貝殻的なものはどうだろうか。この貝殻は、右下に足が飛び出ているに気がついた途端、震え出すに違いない。貝殻が反響するか振動するかは、内部に入っている生命の方向にも依存するのである。

4. 生命に纏われた貝殻は振動することの結論

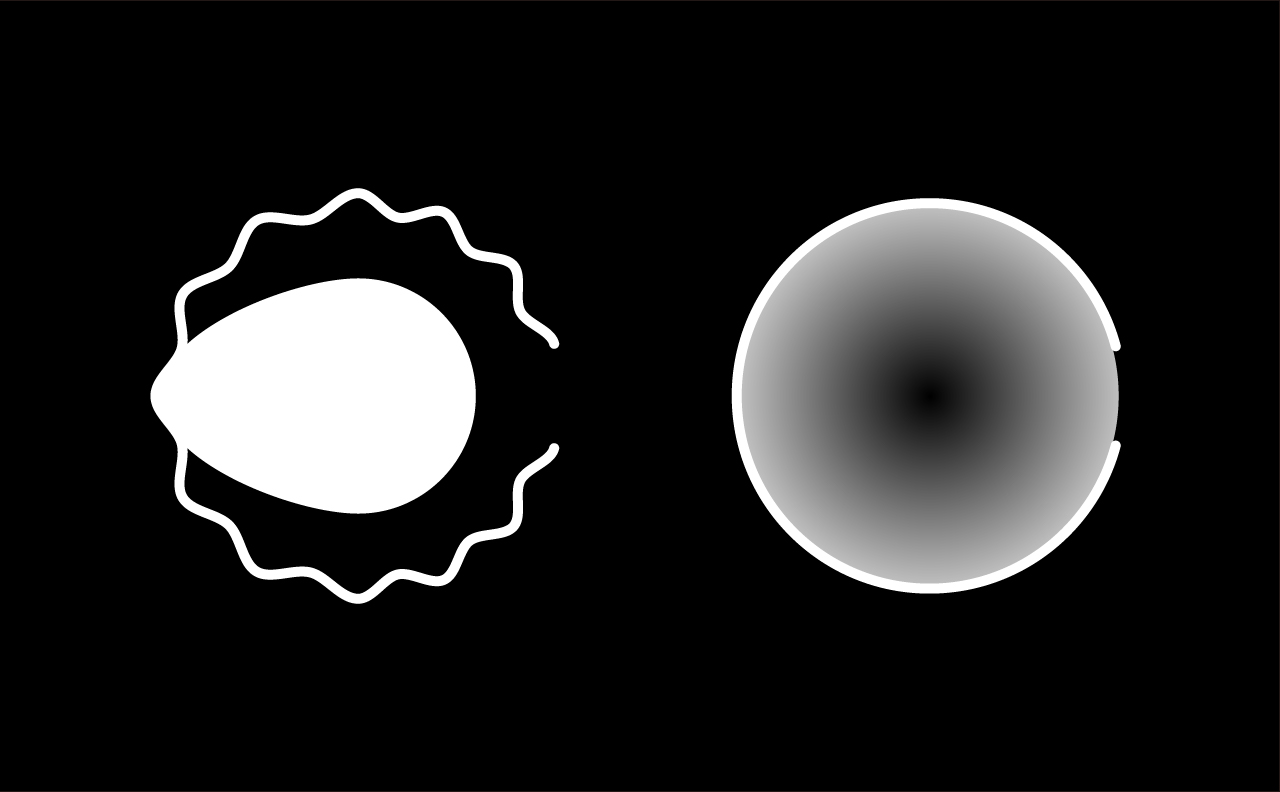

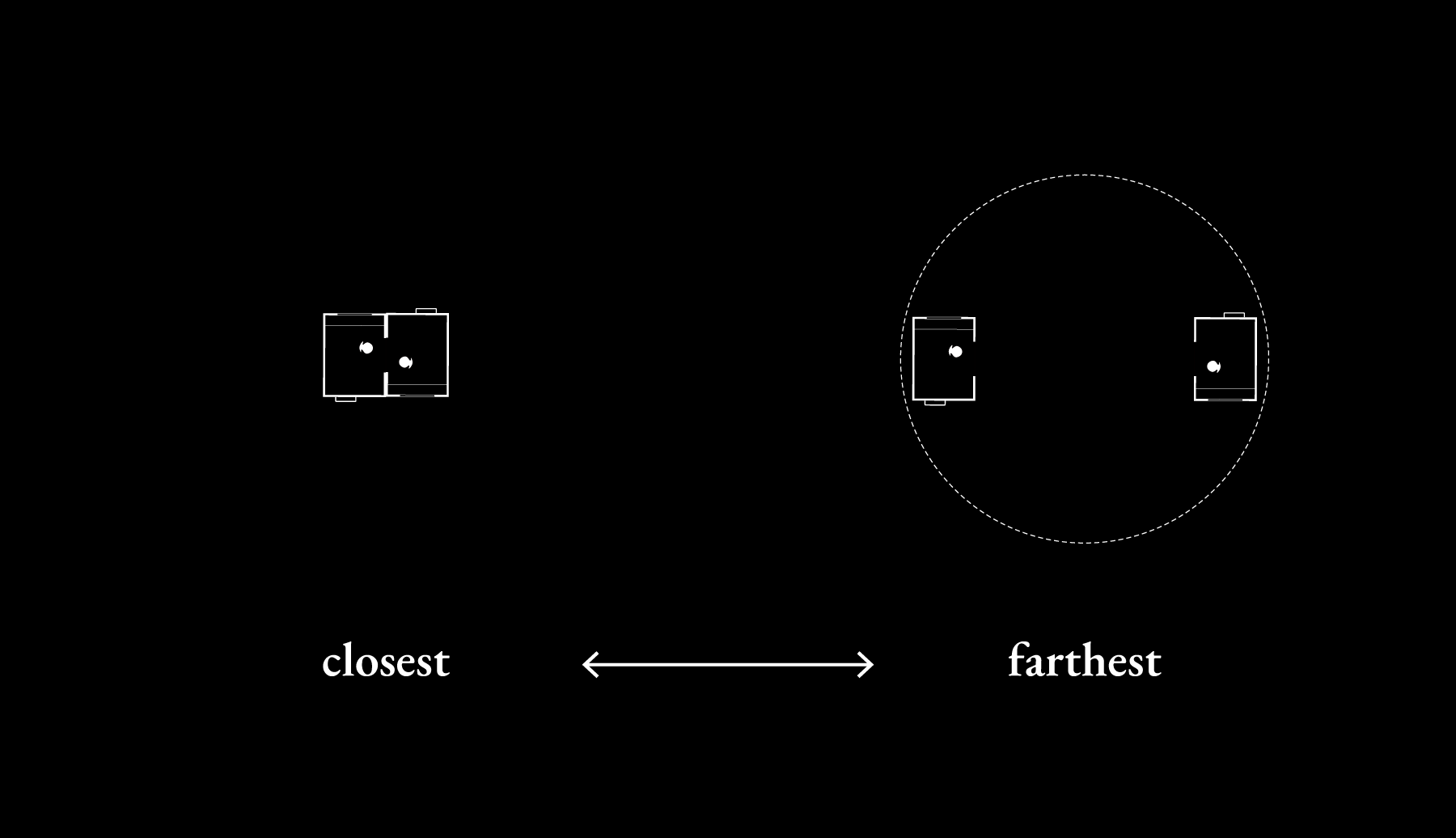

死んだ貝殻は反響という効果を、生きた貝殻は振動という効果を持つという直観からはじめて、生命に纏われた貝殻は振動するという仮説をもとに貝殻の分析をした。この分析は粗雑ではあるとはいえ、制作への経路を探すという観点においては充分である。纏うことが実現されるためには、第一に生命と貝殻のあいだの距離を部分的な接触で打ち消されはくてはならず、第二に貝殻には閉じた全体性のイメージと生命が出入りできる入口が必要であり、第三に内側の生命が入口に向き直さなすことが求められる。このとき、貝殻は生命に纏われて振動しはじめる。こうした関係を誤解を恐れずに、一枚の図に落としこむならば以下のようになるだろう。生命に纏われた貝殻は振動して、生命がそこから抜け出したとき、貝殻は反響する。振動は生きているものとして、反響はかつて生きていたものとして震えることである。

振動と反響

貝殻の振動と反響の関係を図に落とし込んだ。左が生命が纏った貝殻の振動であり、右が生命なき貝殻の反響である。左側には生命がいるが、右側には生命がいない。

5. 潜在的に振動を持つこと

貝殻から生命が抜け出したとき、貝殻は反響する。とはいえ、生命を失った貝殻はいつまでも反響し続けるわけではない。貝殻は、内側の生命がいなくなっても残り続けることによって、今度は生命を呼び起こすからである。「形態はみな生命を保持する。化石は過去にいきた存在であるとともに、またその形態の中にねむって、いまだにいきている存在である

」(∗1)。すなわち、かつて纏われていた貝殻は、そのままの形態で保存される場合、生命を想像させるということである。実際に内部に生命が入っているかとは無関係に、内部に生命が入っていると想像した途端、貝殻は振動しはじめる。このとき、静寂はざわめきはじめる(∗2)。

現実において、死は一度きりの反復できない出来事だとしても、想像力の王国において、貝殻という無機質な外皮を介して、死は一瞬にして生へと切り替わる。死んだ貝殻が復活すること、あるいは復活する可能性を決して失わないこと。これらの事柄は、一度でも纏われた貝殻は、再び纏われる可能性を失うことはないという反復可能性に由来する。一度でも纏うという関係性を満たした貝殻は、たとえ内側に生命がいなくとも、再び纏われるかもしれない可能性、生命が入るかもしれない可能性、そして振動する可能性を失うことはない。こうした意味において、貝殻は潜在的な振動を持つ。要するに、賦活可能性が弦を振動させる張力だということである。焔が生と死の二つの極のあいだで揺らめくように、貝殻は振動と反響のあいだを揺らめいている。まるで、弦楽器の弦のように。

衣紋の習作 @wikimedia

レオナルド・ダ・ヴィンチの1470年頃の習作。洋服がもっとも分かりやすいが、生命に纏われたものが形態をそのままに保存されたとき、それは生命を呼び起こすということ。生命が想起されたその途端、纏われたものは振動する。

エマニュエル・レヴィナスは『倫理と無限』のなかでこう語る。「空っぽの貝殻に耳をあてると、その空白が満たされているかのように、その静寂がざわめきのように聞こえることとどこか似ています。たとえ何も存在してなくても、「ある」という事実は否定しえないと思うときにも感じられる何かです。あれこれのものがあるというわけではなくて、存在の舞台そのものが開かれている、つまり〈ある〉のです

」。存在の匿名的で無分別なざわめきを止めるのは、愛なのだろうか。

振動の観察者のジレンマ

1.観察すると死ぬ貝殻

ここまでの貝殻の基礎分析を経て、振動をもった調度の意味が徐々に分かりはじめている。そろそろ、振動をもった調度の制作に取り掛かりたいのだが、振動と反響の生命的な意味について補足しておきたい。生命に纏われた貝殻は振動する。そして軟体動物が立ち去ったあとの貝殻のように、纏うという機能を失ったものは死に絶えて、振動は失われてしまう。こう考えてみると、貝殻に住まう軟体動物は、貝殻が振動していることを知ることができないという皮肉な状況を見出すことができる。もし軟体動物が自身が振動しているか確認しようと貝殻から出たならば、その振動は失われてしまうからである。哀れな軟体動物は、空っぽな貝殻のなかに反響を見ることしかできない。しばらくして、振動を観察することを諦念して貝殻のなかに戻るなら、その貝殻は振動しはじめる。生命が纏う振動は奇妙なもので、自身で確認することができない代物なのである。

2.振動は纏われたものとして現象する

この貝殻の比喩は、振動の特殊性を明らかにする。それは、振動を自身で確認することができないという不思議な性格である。この事態の根幹にあるのは、振動が常に纏われたものとしてしか現われないことである。たとえ純粋な振動なるものを想定するにしても、纏われることなくして振動を感じることなど不可能である。たとえば、自らの身体そのものの振動など感じることは出来ない。身体の振動を感じるためには、身体が洋服や髪の毛などを纏わなくてはならず、洋服や髪の毛といった纏われたものを介して身体の振動は理解されるしかない。もし仮に、身体の振動の原因を心臓に求めようとするならば、身体を心臓に纏われたものとして見る必要がある。さらに追求して、心臓の振動を観察しようとすると、心臓を何かに纏われたものとして見るしかできなくなる。

3.振動するもの、振動を纏ったもの

振動が纏われたものとしか現われないという性格から、入れ子の関係が繰り返される。振動する何かと、その振動を纏ったもの。振動を観察するにしても、振動する当のものではなく、それを纏う外皮と関わることしか出来ない。振動を捕まえようとすると、振動を纏った外皮に遭遇するばかりで、振動する当のものは奥に引きこもってゆく。振動する当のものには、永遠に到達することができない。振動する当のものに到達しする瞬間、それは振動を纏ったものへと切り替わってしまう。こうした到達不可能な振動する当のものものこそ、生命の現象学的な意味なのかもしれない。生命に纏われた貝殻は振動するというより、纏われた貝殻を介してしか生命を感じることはできないのではないだろうか。だから、生命は非知的なものとどまる。こうして、外皮に踏みとどまるものが現われ、皮膚の思想が切り開かれてゆくのも間違いではない。「人間に、もしか魂があるとすれば、おそらく皮膚に宿っているにちがいない

」(∗1)。

(∗1)皮膚の建築論

引用は安倍公房『砂の女』から。安倍公房の小説はこうした皮膚性を鋭く見出している。『赤い繭』や『箱男』などが典型だろう。ところで、鷲田清一は『モードの迷宮』において美しい文章を書いている。「だから、衣服の向こう側に裸体という実質を想定してはならない。衣服を剥いでも、現れてくるのはもうひとつ別の衣服なのである

」。皮膚の重要性を知るためには、鷲田清一や谷川渥などを読めばよいが、なにより必読なのはディディエ・アンジューの『皮膚-自我』である。フロイト理論に皮膚を接続するという斬新さは追随を許さない。

4.振動と脱皮

振動は纏われたものとしてしか現われず、振動そのものを感じることはできない。振動を知るためには、纏われたものという客体を観察しなくてはならない。自らの身体の振動を知るためには、自らの身体を生命が纏っているものとして、客観的な態度で見なければならない。このとき、自らの身体は生命を纏う客体として扱われるのであり、自らの身体が振動するという感覚は失われている。振動というのは、自身で体感することができず、振動のなかにいる者は振動していることに気がつかない。自身の振動に気がつくためには、自らを纏うものとして扱わなくてはならず、自身から脱け出す必要がある。これを脱皮と表現してみたい。貝殻から軟体動物が抜け出すように、人間は外皮から抜け出すのである。脱皮をした瞬間、いままで自身を纏っていた外皮は自分のものでなくなり、貝殻を失ったやどかりさながら貝殻を外側から見る。そして、もし抜け殻としての外皮が振動し続けるなら、そこに自身と異なる生命が呼び起こされる。したがって、振動の観察はいつも他者に対して行われることが明らかになる。この分析は、後述される他者性の考察するときに重要になるだろう。

振動を持った調度の制作

調度に振動を持たせる

貝殻の基礎分析を経て、調度の振動なるもの性格が徐々に開示されてきたから、振動する調度なるものの制作に取り掛かりたい。引き戸というマンドールの弦が振動を持たなかった理由は、それが生命によって纏われるものではなかったからである。振動とは生命が纏うものである。そこで、調度を振動させるためには、ある人間より少しばかり大きいものを用意して、その人間になかに入ってもらえばよい。すなわち、軟体動物と貝殻の関係性さながら、人間という生命に調度という家具的なものを纏わせるということ。このとき、纏うことの分析が明らかにした通り、部分的な接触を忘れないこと、調度に閉じた全体性と入口を持たせること、そして、内側から外側に向きなおす視点を持つこと、これらの要素を忘れてはならない。これらを踏まえて、一つの穴のあいた箱を制作することを決めた。

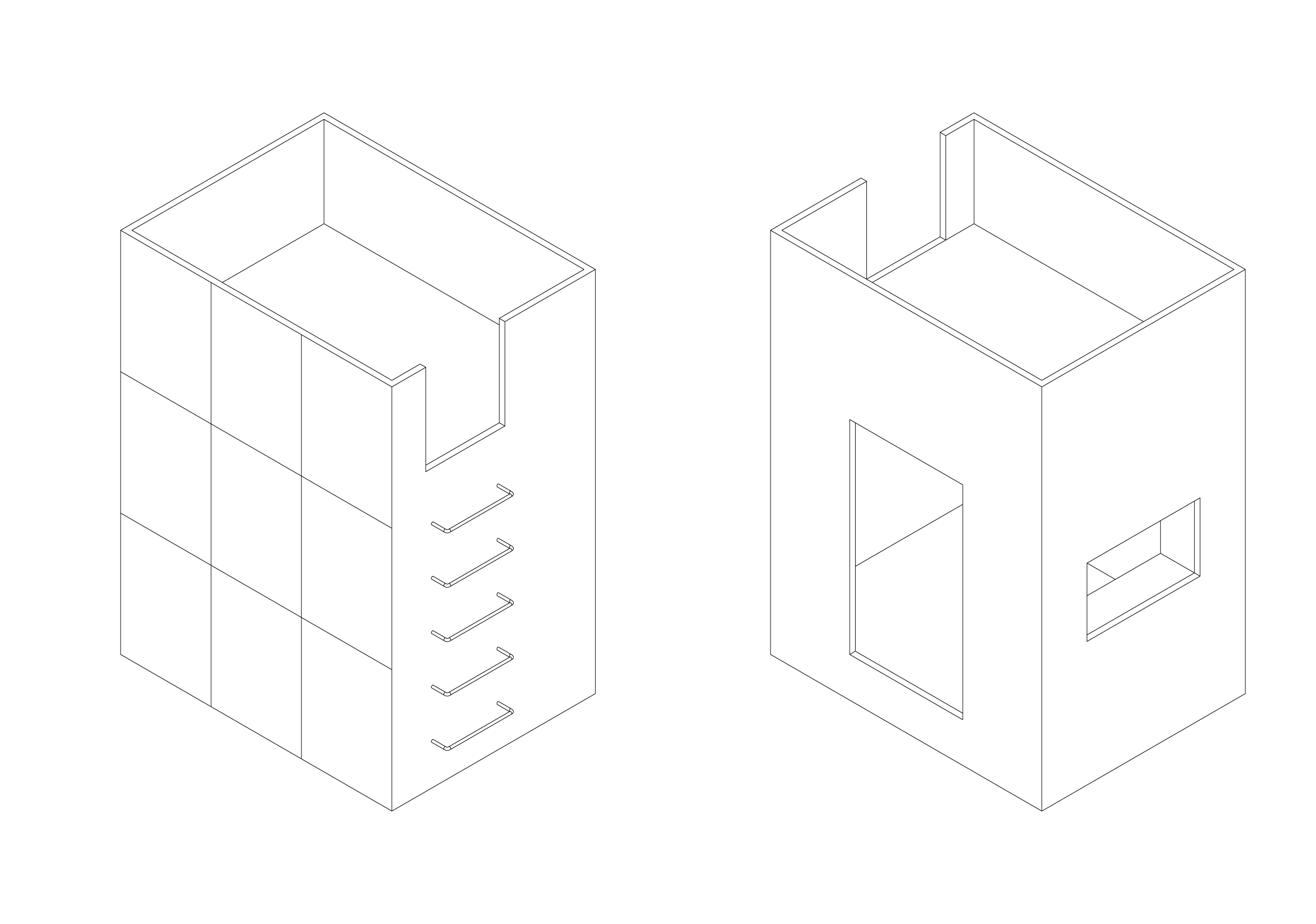

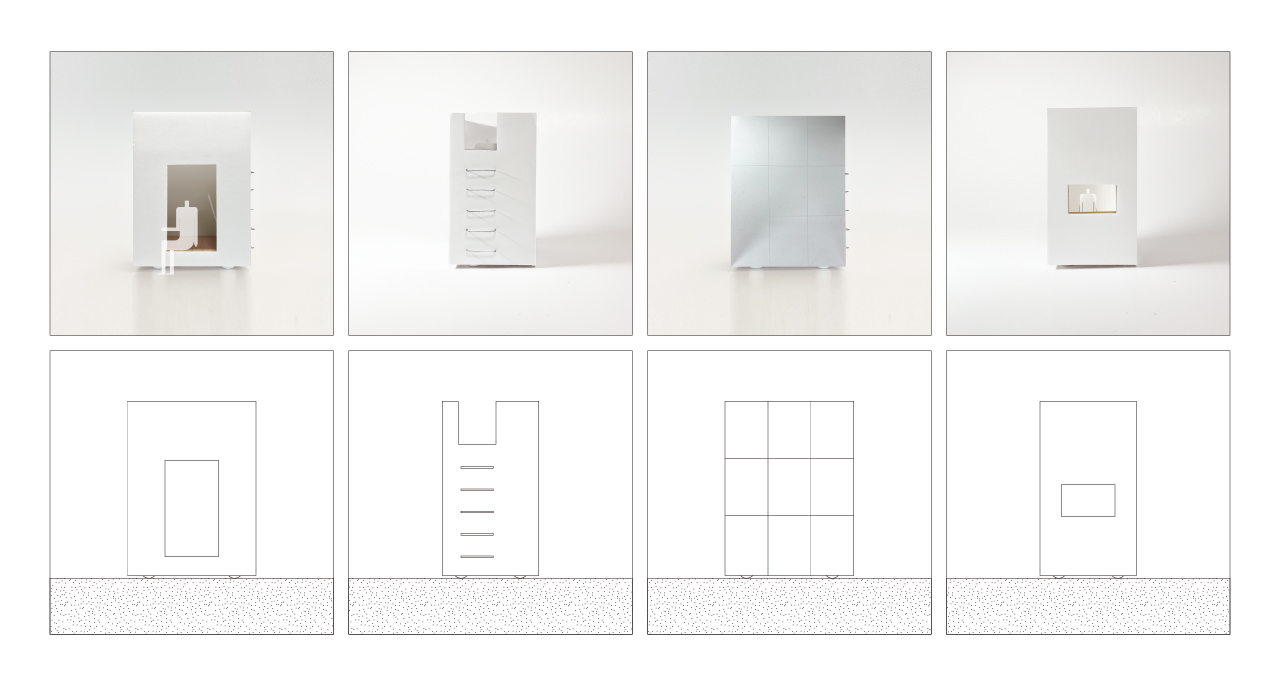

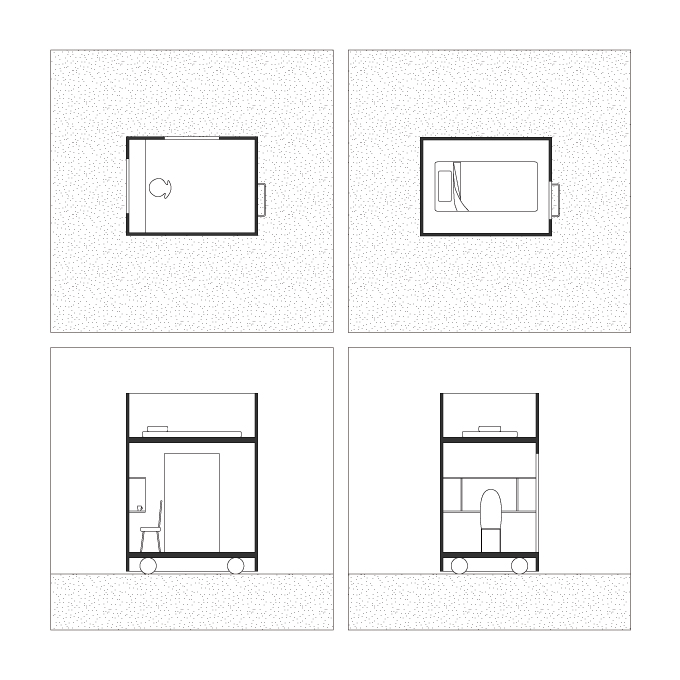

穴のあいた箱の模型

《House for boxes》の内部に設置された箱の断面模型。縁側と同じ高さに持ち上げられた床の下にはタイヤが隠されていて、外側からはタイヤは見えない。箱男の一説にはこう書かれる。「箱の中は暗く、防水塗料の甘い匂いがした。なぜか、ひどく懐かしい場所のような気がした

」と。この箱は人間の貝殻である。

穴のあいた箱の全体像

《House for boxes》の内部に設置された箱の全体像。貝殻の基礎分析を参考にしながら、丁寧に寸法を整えることにした。1800×2400の箱のサイズ。上部にはロフトが付けられている。

穴のあいた箱を制作する

まず、人間より少しばかり大きな箱を用意して、人間が入れるように入口を一つ開けた。そして、人間がなかに入ったとき部分的な接触を可能にするために小さな机を、また、生命が内側から外側に向き直せるように小さな窓を設置した。これらの効果によって、人間が箱を纏うという関係が生まれて、調度は振動しはじめる。そして、人間と調度が纏うという関係から解放されたとき、箱は振動することを辞めて反響をうながすだろう。閉じたイメージを持たない面としての引き戸は振動を持たないが、膨らみをもった立体としての箱は振動を持つ。ここには、クリムトが屏風を女性に纏わせたとき、屏風が振動しはじめたような煌びやかな生命がある。当然、シュローダー邸の分析で明らかにしたように、調度はレールを失った引き戸でなくてはならず、そのために箱の底部にはタイヤをつけることにした。こうして振動する調度の制作がなされた。

穴の空いた箱の四面

《House for boxes》の内部に設置された箱の四面。左から順番に、人間が入れるような入口を設けると同時に、縁側のように腰掛けられる穴。ロフトに登るための梯子。九つの目地を持つ鏡。部分的接触と、内側から外側への向きなおしをうながす小さな窓。

穴のあいた箱の図面

《House for boxes》の内部に設置された箱の図面。これは一つの貝殻である。

紅白梅図屏風 @wikimedia

尾形光琳が江戸時代に描いた二曲一双の屏風。

アデーレ・ブロッホ=バウアーの肖像 I @wikimedia

グスタフ・クリムトが1907年に描いた絵画。よく言われるように、二曲一双の金地を背景に白梅と紅梅を対峙させた尾形光琳の『紅白梅図屏風』が参考にされているのだが、重要なことは、その煌びやかな装飾などではなくて、屏風を人間に纏わせたことである。これにより、屏風は振動しはじめ、煌びやかな生命が溢れだす。

弦に振動を持たせることの結論

振動を持った調度として穴のあいた制作をしたが、穴のあいた箱はいつも振動しているわけではない。生命が箱という貝殻から抜け出したならば、その箱は内側の生命を失なって反響をうながす。とはいえ、箱は死んだまま反響し続けるわけではなく、復活の可能性を棄却することはない。実際に内部に生命が入っているかとは無関係に、内部に生命が入っていると想像した途端、穴の開いた箱は振動しはじめるのだから。この意味において、穴のあいた箱は潜勢的に振動を持っている。それは、弦がつねに振動していないとしても、振動する張力を失わないのと同様である。はじめに、調度を常に振動状態をつくり続けるというより、潜在的に調度に振動を持たせることが重要だと述べたが、一度でも生命が纏うという関係性を築いた貝殻は、たとえ内側の生命がいなくなったとしても、潜在的な振動を持ち続ける。生の振動は失われず、弦は振動するのを待っている。

マンドールとしての建築の制作

要約と整理

シュローダー邸の分析

これまでの道筋を簡単に整理しよう。まず建築的な秩序が人間を拘束するという事態を受けて、秩序なき秩序、あるいは表現なき表現をめざして、空洞の増幅装置から建築的なものが立ちのぼることを重要視した。その増幅装置の雛形であるマンドールとしての建築を制作するべく、シュローダー邸と平安時代の住居を分析した。まずシュローダー邸の分析において、マンドールの弦としての家具的なものの可能性を明らかにした。そこでは、家具的なものが建築的なものを立ちのぼらせる接点になることを示したが、建築的なものが建築家に規定されていること、そして振動と反響が失われているために響きのある建築的なものが立ちのぼらないことを問題として提起しておいた。

平安時代の住居の分析

その後、建築家がいない時代に建てられた平安時代の住居の分析を通じて、家具的なものから建築的なものが立ちのぼる過程を明らかにした。平安時代の住居において、建築的な秩序こそ与えられていないものの、人間的な秩序によって無秩序が現われることはなく、響きのある建築的なものが立ちのぼることが明らかになった。マンドールの弦が建築家から開放された結果として生まれる人間的な秩序は、母屋というマンドールの腹部としての反響によって支えられていた。母屋という腹部の反響の効果は素晴らしいものであったが、マンドールの弦としての調度が振動しないという点だけが欠落していた。マンドールは、弦の振動効果と腹部の反響効果の相互作用によって音楽的なものを立ちのぼらせるという優れた比喩であると同時に、振動と反動は現象学的に両立することはないという特徴まで明らかにしてくれる。

マンドールの比喩において、弦は人間が触れられる部分として、腹部は人間が真の意味で触れられない部分として切り分けられていることが重要である。これを建築に置き換えるならば、人間が触れられる部分が家具的なものだということである。まず人間が家具的なものを振動させて音をつくり、輪郭を持たない腹部が音を反響させることによって、建築的なものが立ちのぼる。そうして立ちのぼる建築的なものは、人間との関係を失なうことなく響きある生きられたものになるだろう。人間の扱える弦の部分と、人間の扱えない腹部の部分、両者の切り分けこそ音楽的なものを立ちのぼらせるための重要な一歩なのである。そうでなくては、カホンのような打楽器にとどまり続けて、音楽は永遠に進化しなかったに違いない。打楽器において、住むことと建てることは一致していたということである。ともかく、平安時代の住居の分析の先に、弦としての調度を振動させなくてはならないことを確認した。

貝殻の分析と振動を持った調度の制作

そこで振動を持った調度を考えるべく、貝殻の基礎分析へ歩みを進めた。貝殻の基礎分析において、生命が纏った貝殻は振動するという観点から、振動と反響の性格を整理しなおした。振動は生命が纏うものであり、反響は生命が纏わないものであるが、いずれにせよ、生命との関わり合いが問題となっている。そして貝殻の基礎分析を参考にしながら、振動を持った調度としての穴のあいた箱を制作を試みた。この箱は、内側に人間がいるときには振動して、内側に人間がいないときには反響する。ただし、たとえ内側に人間がいないとしても、かつて人間がいたものとして、人間の欠如的な外皮として現象する箱は人間との関わり合いを失わないから、振動する可能性を潜在的に持ち続けるに違いない。この潜在的な振動可能性こそ、弦に張力をかけるという意味である。一度でも振動した弦は、再び振動する可能性を捨て去ることはない。

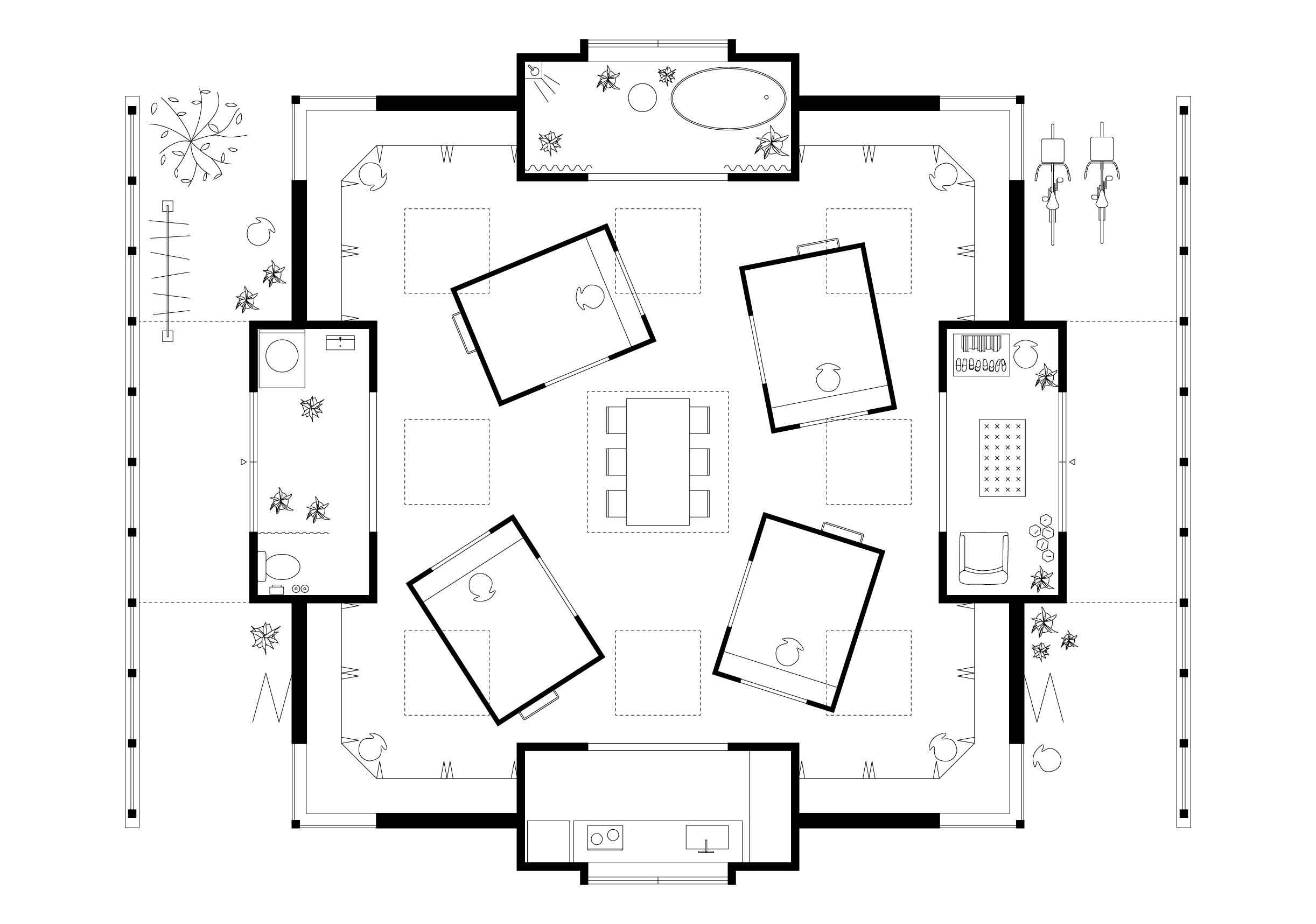

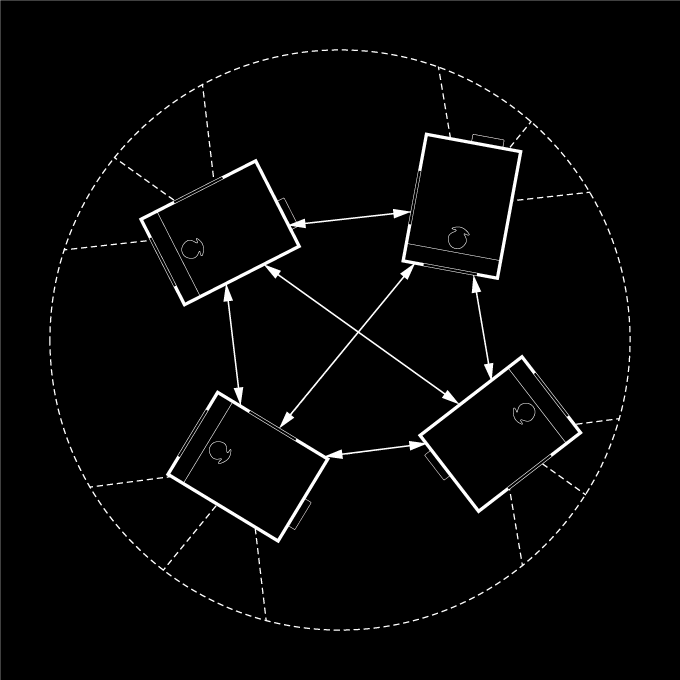

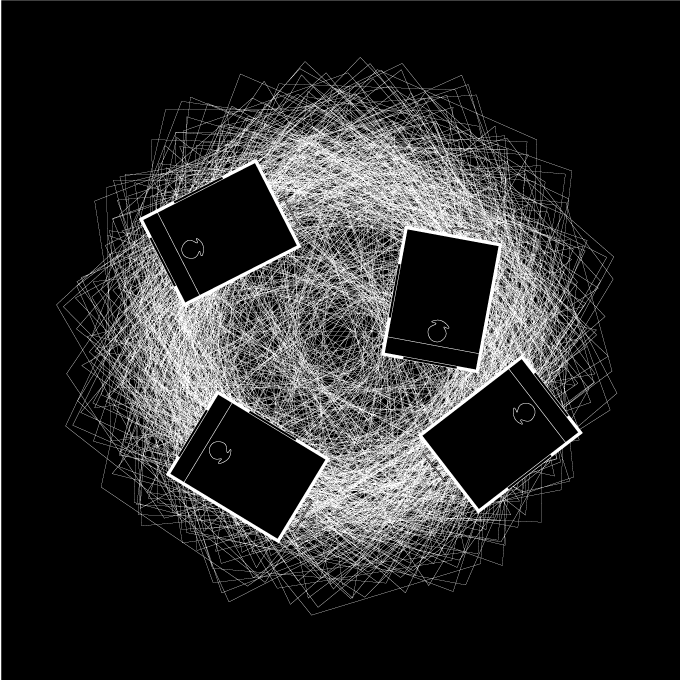

マンドールとしての建築の制作

こうして、マンドールの弦として調度は、建築家の指から解放され、いつでも振動する張力のかけられた状態になった。マンドールの弦としての制作された穴のあいた箱は、人間と関わり合う家具的なものであり、人間的な秩序によって響きある建築的なものを立ちのぼらせる接点として機能する。振動するマンドールの弦が完成したならば、あとは反響するマンドールの腹部と組み合わせることによって、マンドールの制作を行うだけである。そこで十メートル四方の正方形平面のなかに、振動する調度として、生命を纏った貝殻として、穴のあいた箱を散りばめることになるのだが、その前に、マンドールとしての建築が何を増幅させるのかを問う必要があるだろう。この問いに応答したあと、より具体的な設計に取り掛かかることにする。

マンドールとしての建築は生きられた体験を増幅させる

家具的なものの二つの側面

マンドールの弦は二つの側面に挟まれた蝶番である。マンドールと人間を結びつける接点としての側面、マンドールと立ちのぼる音楽的なものとの接点としての側面、この二つの側面に挟まれている。楽器と人間の接点として機能しながら、楽器と音楽的なものの接点として機能すること。これは、建築における家具的なものの役割と等価である。家具的なものは、人間と交流するという側面と、建築的なものを立ちのぼらせる側面、この二つの蝶番としての役割を果たしてくれる(∗1)。人間が楽器の弦を弾くことで音楽的なものが立ちのぼるように、人間が家具的なものを弾くことで建築的なものを立ちのぼらせる。これは増幅装置の入力と出力の関係であり、入力と出力のあいだにおいて、空洞のマンドールの腹部が音を反響させて響かせる。だから、人間が弦を弾くという入力なくしては、音楽的なものがはじまることはない。

(∗1)多木浩二の家具の思索と展望

このあたりを自覚しながら膨大な思索を残した人物として多木浩二を挙げなくてはならない。建築家は『生きられた家』をよく参照にするが、家に関する思索だけではなく、家具に関する思索も重要である。とりわけ『「もの」の詩学』は参考における家具の分析は印象的である。「ひとつは家具という外面的な『もの』が浮き出してくる根拠としての身体の空間性であり、それは『もの』に潜在しているが、もう一つは家具を現実に使用する人間の身体が構成する空間である

」。家具のような道具を、みずからの外部に形成する身体と、さらに、家具を使用する身体である。ここから読み取るべきは、メルロ=ポンティ的な増幅装置の《肉》の可能性である。そこから派生する可能性としては、アンドレ・ルロワ=グーランからデリダ派のベルナール・スティグレールにまで引き継がれる増幅装置の《技術》の可能性だろう。とりわけスティグレールの思索は示唆に富むので建築家は参照すべきである。

家具的なものを弾くという体験

人間が弦を弾かなければ音楽的なものが立ちのぼらないように、人間が家具的なものを弾かなければ建築的なものは立ちのぼることはない。言い換えるならば、弦を弾くという体験を増幅させるものが楽器であり、家具的なものを弾くという体験を増幅させるものが建築装置である。とはいえ、人間が家具的なものを弾くとは何を意味するのだろうか? ルロワ=グーランを参考にするならば、家具的なものを弾くことは手に関係していて、手を使って家具的なものと関わり合うことを指すに違いない(∗1)。ここでは、人間がみずからの手で弦を弾いて音を鳴らす体験ように、人間が家具的なものを通じて空間を産み出す体験だと考えてみたい。そして、この人間と家具的なものの関係をひとまとめにして、空間をしつらえる体験と称したい。したがって、人間が家具的なものによって空間をしつらえる体験、この体験の入力によってはじめて建築的なものが立ちのぼる。

(∗1)アンドレ・ルロワ=グーラン『身振りと言葉』

ルロワ=グーランは第八章において、手の働きが外化されてゆく様子を記述している。そこでは、直接の原動力としての手、関節の原動力としての手、そして自動機械への道筋を描かれる。別テクストで述べるつもりだが、この素晴らしい著作を受けて考えられる仮説は、まず住み道具としての家があり、その住み道具として家が大きくなったとき、手が扱える箇所が《家具的なもの》として、手が扱えない箇所が《建築的なもの》として確立されたという仮説である。たとえば、壁がある程度の大きさを超えると、ドアと壁が生まれるということである。進化の過程において、人間は手で扱える範囲を必ず残すと考えられる。この文脈においては、弦楽器が手で扱える弦と手で扱えない腹部に分離しているように、手で扱える家具的なものと手の扱えない建築的なものがあるということであり、家具的なものを手で扱うことを《空間をしつらえる体験》と名付けてみた次第である。いずれにせよ、重要なことはルロワ=グーラン次の一文に要約されるだろう。「とびぬけて人間的な事実といえば、それはおそらく道具を想像したことよりも、時間と空間を手なずけた、つまり人間的な時間・空間を創造したことだろう」。人間的な時間・空間を考えなくてはならない。

生きられた体験を増幅させること

平安時代の住居は、住まい手が調度を動かすという体験を増幅させることによって、響きある建築的なものを立ちのぼらせていた。すなわち、住まい手が家具的なものを介して空間をしつらえようとしたならば、その体験は母屋における反響を被ることで増幅され、建築的なものが立ちのぼっていた。空間をしつらえる体験は、日常の風景を自分自身の力でとらえなおし、生活を豊かに変様させることである。うつろう時間に応じて日常を変化させながら、目的に合わせて調度をしつらえるという体験。この生活世界の生きられた体験の効果が、母屋という腹部で膨れあがることによって建築的なものが立ちのぼる。このとき、人間と建築的なものは切り離されることはなかった。分かりやすく言えば、住まうことと建てることが一続きであったということである。調度をしつらえるという住まうことの入力が、母屋の反響を介して、建築的なものを立ちのぼらせる建てることとの出力に結びついていたのである。

生活世界の平凡な生きられた体験

人間が日常のなかで当然のように実践している体験を生きられた体験を呼ぶとすれば、空間をしつらえるという体験は、誰しもが生活世界で当然のように実践する生きられた体験の一つである。このような生活世界の平凡きわまりない生きられた体験の効果を増幅させることによって響きある建築的なものを立ちのぼらせること、これが何より重要である。平安時代の住居を分析した意義はここにある。単に弦を弾くだけで音楽的なものが立ちのぼる弦楽器のように、単に調度を動かすだけで建築的なものが立ちのぼる増幅装置であること。単なる生活世界の小さな体験を大きく膨らますこと。マンドールとしての建築が増幅させなくてはならないのは、こうした生きられた体験なのである。ところで、増幅装置としての建築という思考は、近代以降に見落とされたものであることを指摘しておきたい。近代以降、ミース的な均質空間が台頭してから、生きられた体験は座標平面のうえで飼い慣らされてしまったからである(∗1)。

「比喩的に言えば、機能を排除した建築家は座標をえがき、機能にこだわった建築家は、その座標のなかに思い思いのグラフをかきこんだのである。この座標が均質空間であった

」。座標のうえで起こるいかなる出来事も、それは座標のうえのものとして記述されてしまい、均質空間を揺るがすことはできないということ。均質空間の誕生によって、人間と空間は切り離されてしまう。失われたのは空間の響きである。

均質空間には増幅がない

ミース的な均質空間は、住まい手を限りなく自由にするために、住まい手の生きられた体験を建築的なものから完全に切り離すことに成功した。機能を捨て去ることによって、あるいは意味を捨て去ることによって、人間と建築の関係性を完全に喪失させて、建築的な秩序と人間的な秩序は完全に断絶したのが均質空間である。しかしながら、均質空間のうえでは、平安時代の住居ほど生き生きとした人間的な秩序が現象しなかった。ここで見落とされたのは、増幅装置としての建築の意義である。すなわち、建築が人間的な秩序を増幅してきた側面が見落とされたのである。端的に言えば、ミース的な均質空間はマンドールの腹部を持たなかった。だから、いくら人間が家具的なものに働きかけて入力しても、その働きかけは反響することなく、そのまま出力されるだけであった。空間をしつらえる体験は増幅されることがなく、それゆえ、あらゆるものが響きを欠いて乾いていた。

家具的なものは住まうことの宝石箱である

均質空間の出現によって、空間をしつらえる体験は均質空間のうえで演じられることになる。空間をしつらえる体験は、それまでは建築の領域が考慮すべきものであったが、均質空間の出現によって建築の領域から完全に追い出された。ただし、空間をしつらえる体験、強いては生きられた体験というのは、人間が生を営む力であるから完全に枯渇することなどない。そう信じて人間の生を眺めるならば、建築の領域から追い出された生きられた体験は、家具の領域なかに逃げこんだことが明らかになる。空間をししつらえる体験は、建築の領域から追い出されて、家具の領域へ移動した。すなわち、建築の領域が建てることとを担い、家具の領域が住まうこと担うようになり、両者は完全に分裂された。だからこそ、家具の領域に生きられた体験が溢れている。建築家は家具的なものを見直さなくてはならない。家具的なものは住まうことの宝石箱である。

家具的なものから建築的なものへ

家具的なものには必ず身体との関わり合いがあり、生きられた体験が隠されている。均質空間が出現して以降、建築が追い出してきた生きられた体験は、すべて家具的なもののに逃げ込んだ違いない。だから家具的なものは建築的なものの種になる。建築家のすべきことは、家具的なもの現象学から生きられた体験を見つけ出し、その生きられた体験の効果を増幅させることによって、響きある建築的なものを立ちぼらせることである。屏風、御簾、几帳、衝立、畳、円座といった調度は建築的なものを立ちのぼらせるきっかけになる。マンドールの弦に音楽的なもののすべてが凝縮されているように、家具的なものに建築的なもののすべてを凝縮させなくてはならない。そして、住まい手が家具的なもので空間をしつらえようとした瞬間、凝縮された家具的なものが一気に膨張することによって、響きある建築的なものが立ちのぼることめざすのである。

箱を動かす体験を増幅させること

箱を動かす体験を増幅させる

マンドールとしての建築が何を増幅させるのかという問い、生きられた体験の効果を増幅させることと答えた。いまだ道半ばかもしれないが、徐々にマンドールとしての建築装置が姿を現わしはじめている。この住宅において重要なのは、振動する調度として、生命を纏った貝殻として、あるいは家具的なものとして制作された穴のあいた箱を用いて住まい手が空間をしつらえるとき、その空間をしつらえるという生きられた体験の効果を増幅させることによって、建築的なものが立ちのぼらせることである。この住宅において、空間をしつらえるという体験をより具体化するならば、住まい手が箱を動かす体験だと言えるだろう。住まい手が箱を動かすという生きられた体験の効果を増幅させることによって、建築的なものを立ちのぼらせなくてはならない。

箱を動かす体験からすべてがはじまる

箱を動かす体験は増幅装置の入力の側面であり、単なる一歩目にすぎず、建築的なものを立ちのぼらせようと試行錯誤したものではないが、増幅装置から出力される建築的なものは、入力された体験よりも大きい予期できないものとして現象する。ただし、マンドールの弦を弾かなければ音楽的なものが立ちのぼらないように、箱を動かす体験なくして建築的なものは立ちのぼらない。この住宅は、建築的なものは箱を動かす体験からすべてがはじまる。だから、箱を動かすという生きられた体験は、あらゆる権力から逃れているのであり、生きられた体験それ自身が権威である(∗1)。建築を構築することを強いるあらゆる権威から切り離された、体験それ自身に依拠した人間の生きられた体験から、建築的なものがはじまる。ここまで明らかになったところで、マンドールとしての建築の制作へ向かうことが許されるだろう。

バタイユが『内的体験』や『瞑想の方法』で何度も取り上げるブランショとの会話の一部である。バタイユの『内的体験』から重要な箇所を幾つか挙げておく。「内的体験は、教義にも、学問にも、心を豊かにする状態の探求にも原理をもちえないのであり、体験そのもの以外は考慮することも目的とすることもありえない。内的体験に身を開くことで、私はこの体験の価値、権威を認めたのである

」。「私は、人間が可能事の果てに赴く旅を、体験と呼んでいる。誰もがこの旅をせずにすませることができるが、もしこの旅に赴くなら、それは可能事を制限する既存の権威、既存の価値が否定されるということだ。この体験は、他の価値や権威の否定なのだから、積極的な存在を持つなら、この体験そのものが積極的に価値と権威になるのである

」。これらの思索を参考にしながら、《生きられた体験》という言葉は生成された。

マンドールとしての制作

マンドールの腹部を現象させる

マンドールの弦としての穴のあいた箱を用意して、その弦に入力されるのが住まい手の箱を動かす体験だということを明らかにしたから、あとは箱を動かすという体験の効果をマンドールの腹部で反響させるだけである。とはいえ、マンドールの腹部をいかに制作するというのか? ここでも平安時代の住居を参考する必要があるだろう。平安時代の住居における母屋は建築家によって与えられたものではなく、事後的に現象する物理的な輪郭を持たない空洞であった。マンドールの腹部を制作するうえで重要なのは、物理的に閉じた箱をつくることではなく、中心性を持った閉じた箱を現象させることである。だから、閉じた箱の物理的な輪郭など問題ではなくて、住まい手にマンドールの腹部を現象させることを問題としなくてはならない。

マンドールの腹部以前の正方形平面

まず十メートル四方の正方形平面の大きな箱を用意した。この閉じた箱には、取り立てて象徴的な意味はない。ただ十メートルという区切りのよい数字と、正方形という至極単純な幾何学を用いただけである。10m×10mの正方形平面は、説明や描写すら必要のないほど普遍的なものに過ぎない。だから、この平面は閉じているという以上の意味を持つものではなく、マンドールの腹部以前のものだと言える。マンドールの腹部以前の大きな箱、この大きな箱からマンドールの腹部が現象する過程を明らかにしなければならない。平安時代の母屋の生成過程を参考にしながら、マンドールの腹部の生成過程を記述してゆくが、これからの記述の狙いは、大きな箱がはじめから与えられるのではなく、小さな箱との関係性のなかでマンドールの腹部が現象してくる過程を明らかにすることである。

大きな箱に貝殻を散りばめること

まず第一に、母屋のなかに女君が入りこんだように、大きな箱のなかに人間が入りこむ必要がある。平安時代の住居において、幾重にわたる洋服や化粧によって隠蔽された未知なるものとしての女君が、母屋のなかにはいりこむことによって、母屋が全体としての中心性を持ちはじめるのを確認した。男君が女君を志向するとき、母屋のなかの女君の視覚的に遮断さていること、母屋のなかで女君が移動すること、母屋のなかに女君が複数いること、これらの不確定さが母屋の全体性を意識させることで、母屋が全体として深まってゆくことを指摘した。したがって、大きな箱のなかに、未知なるものとしての生命を、視覚的に遮断されたものとして、移動するものとして、複数にわたって、散りばめなくてはならない。当然、この住宅の文脈においては、穴のあいた小さな箱を散りばめることになるだろう。その結果、マンドールの腹部以前の大きな箱が、小さな箱を包むものとして、全体としての中心性を持ちはじめるのだが、その過程を記述してゆこう。

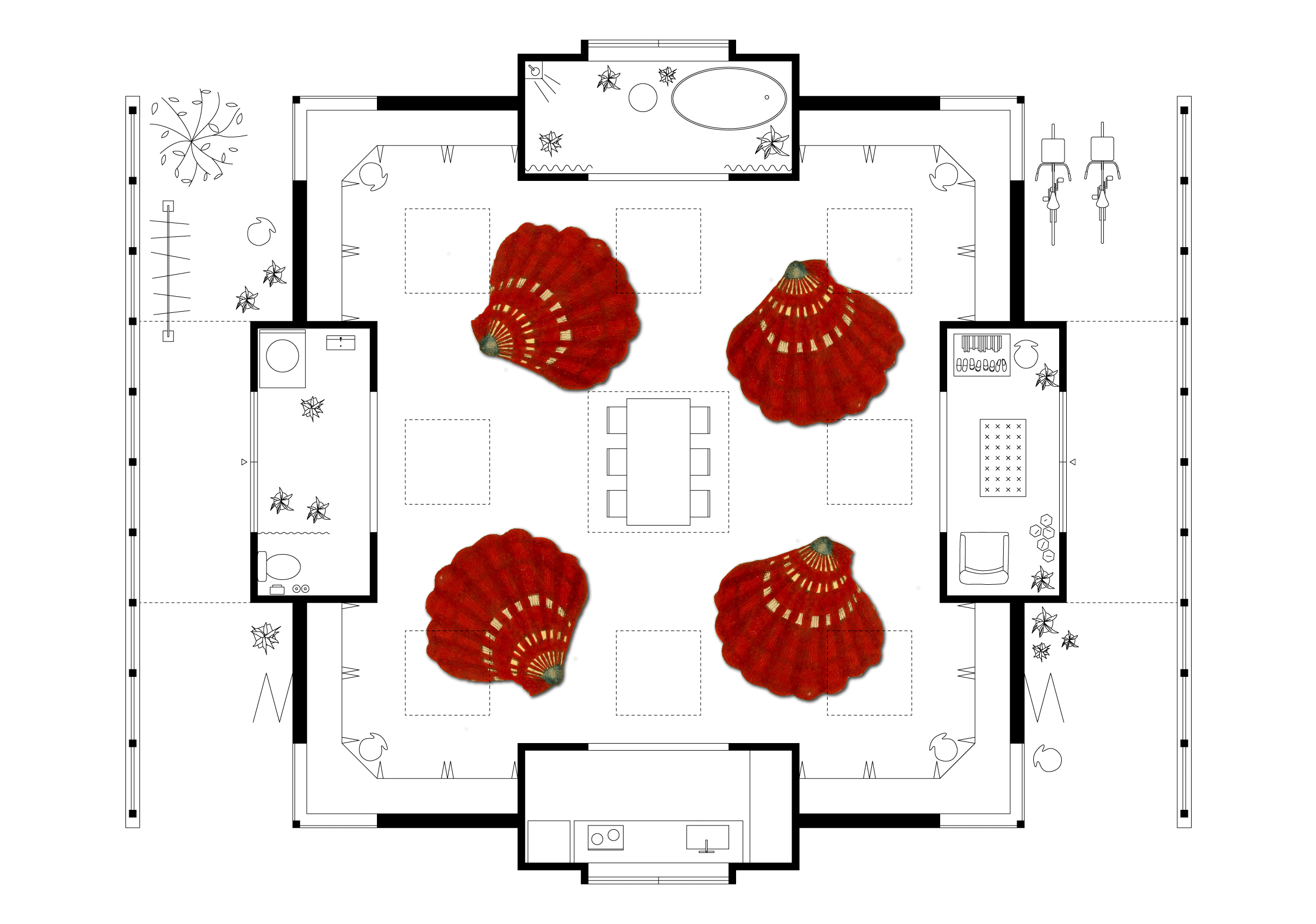

貝殻を包む大きな箱

平面図に貝殻を重ね合わせたもの。先述したとおり、貝殻は纏うという関係において生命との関わりあう。それは女君が未知なるものとして母屋のなかに入りこむのと同様である。

未知なる他者への志向

住まい手は、小さな箱のなかでくつろいだり、小さな箱から抜け出したりしながら、穴のあいた小さな箱に対して、纏うという関係をつくり出してゆく。住まい手に纏われた小さな箱は振動して、住まい手に纏われていない小さな箱は反響するのだが、いずれにせよ、小さな箱は内側の住まい手との関わり合いを喪失することはない。住まい手との関係を失わない小さな箱が、マンドールの腹部以前の大きな箱に散りばめられるとき、小さな箱から脱皮した住まい手は、小さな箱の内側の未知なる他者を志向することになる。すなわち、小さな箱が潜在的に振動を持った状態にあること、すなわち小さな箱というマンドールの弦に張力がかけられていることによって、たとえ内側に他者がいてもいなくても、住まい手は小さな箱の内側の他者を未知なるものとして志向せざるを得なくなる(∗1)。だらりと伸びきった弦を気にかける者などいないが、ぴんと張った弦は気にかけられる。小さな箱が産出する効果によって、住まい手は小さな箱の内側にいる未知なる他者を気にかける。

(∗1)サルトル『存在と無』

このあたりはサルトルに通底する問題意識である。「他者の事実性は、当の他者が世界のなかに私にとって存在するやいなや、私に与えられる。他者の現前もしくは他者の不在は、この事実性に何ら変化をもたらすものではない

」。分かりやすいのは、恋人の手紙の例である。恋しい女からきた手紙において、恋人の全身体は、紙片のうえ、文面のうえに不在として現前している。(引用は『存在と無II「対他存在」』より)

全体性への問い掛け

未知なるものへの志向。これこそが、大きな箱を現象させる原動力として働く。このことは、男君が女君を志向することなくして、母屋の全体性を意識することはないこと類似する。ここで言いたいのは、貝殻の内側の生命にせよ、衣服に包まれた女君にせよ、小さな箱のなかの他者にせよ、未知なるものへの志向なくしては、大きな箱の全体性を意識するきっかけすら与えられないということである。貝殻の内側の生命を想うこと、衣服に包まれた女君を想うこと、小さな箱のなかの他者を想うこと、あるいは未知なるものを知ろうと欲望すること。このような未知なるものへの志向の先に、貝殻は何処から流れ着いたのだろうとか、女君は母屋の何処にいるのだろうとか、小さな箱を大きな箱の何処に動かせばくつろぐだろうか、などの大きな全体性への問い掛けが生まれる。穴のあいた小さな箱が生命と関わり合いを失うことをないからこそ、全体性への問い掛けが浮上することを忘れてはならない。

大きな箱の表面を愛撫する

小さな箱の内側に未知なる他者を志向した住まい手は、小さな箱を大きな箱の何処に置けばくつろぐだろうという問い掛けをもって、小さな箱達を包みこむ大きな箱の全体性を意識することになる。ただし、大きな箱の全体性はそこまで明瞭に意識されるものではなく、微かに掴まえられているものに過ぎない。だから、住まい手は小さな箱をとりあえず動かしてみるという体験をつうじて、分からないままに空間をしつらえてみる。この住宅においては、小さな箱と大きな箱の寸法関係を工夫しているから、小さな箱によって大きな箱の輪郭が必ず隠される。それゆえ、大きな箱の輪郭を完全に掴み取ることはできず、住まい手は大きな箱の表面を撫で滑ることしかできない。小さな箱を動かすという体験を介して、マンドールの腹部以前大きな箱の表面を愛撫してゆきながら、徐々に大きな箱が姿を現わしてくる。

マンドールの腹部が現象する

この事後的に現象してきた大きな箱こそ、物理的な輪郭を持たないマンドールの腹部である。事後的に現象するマンドールの腹部は、複数の小さな箱を包むものとして現象している。マンドールの腹部は、不可視のものとして、移動するものとして、複数の未知なる他者を抱えているから、確固たる中心など持つことなどなく、その全体としての中心性としてを深めてゆくばかりである。このマンドールの腹部は、住まい手が箱を動かすという生きられた体験を通過することによって現象してくるものだから、箱を動かすという体験によって幾度となく反響する。当初は意味を持たなかった大きな箱が、次第に全体としての中心性を深めてゆく。マンドールの腹部は、住まい手が箱を動かすという体験によって響きわたり、その結果として建築的なものが立ちのぼる。こうして立ちぼる建築的なものは、マンドールの腹部の反響効果を被るから、響きを失うことはない。

マンドールとしての建築

マンドールの腹部が現象してくる過程を明らかにした。ここで重要なことは、マンドールの腹部は、住まい手が小さな箱を動かすという体験を起点にしてはじまるということである。小さな箱を動かすという体験によって、マンドールの腹部が姿を現わすのであり、決してその逆ではない。だからこそ、マンドールの腹部は箱を動かすという体験と密接に結びついて、小さな箱を動かすという体験をするたびに、大きな箱が反響するという機構になっている。建築は、状況のなかで一人ひとりの住まい手に与えられるのである。こうしてマンドールとしての建築の骨格は完成する。要約するならば、マンドールの弦を奏者が弾くという体験からはじまり、マンドールの腹部が反響して音楽的なものが立ちのぼるように、小さな箱を住まい手が動かすという体験からはじまり、大きな箱が反響して建築的なものが立ちのぼる。この意味において、建築は音楽であり、音楽は建築である。

他者を存在させる箱箱同士の共鳴と調和

さて、創造されたすべてのものがその各々と、また各々が他のものすべてと、連結し適応しあっているので、単純な実体はどれも、他のすべての実体を表出する連関をもち、それゆえ宇宙の生きた永続の鏡となっている。

ライプニッツ『モナドロジー』

小さな箱と主体の位置の分類

一人に一つの小さな箱

弦の本数

大きな箱と小さな箱の関係性を記述し、マンドールとしての建築の骨格を把握できたので、ここからは小さな箱、すなわち弦の詳細を考えなくてはならない。ここで幾つかの問題にぶつかることになる。第一に、大きな箱に小さな箱を散りばめるとしても、空間をしつらえるための小さな箱を幾つ用意すればよいのかが問題になる。つまり、弦の本数は何本にすればよいのか? 貝殻の分析を踏まえるならば、その住宅に住まう家族の人数分の小さな箱が必要になる。弦楽器は、弦の本数や腹部の大きさにかかわらず、どれも美しく響かせる効果を失わないという普遍性を持つ。美しく音を響かせることは、家族の人数や空間の大きさと本質的に無関係でなくてはならない。もし家族が増えれば、小さな箱の数を増やせばよいというだけであり、この柔軟性は失われてはならない。この住宅には四人の家族が住まうことになるから、小さな箱が四つ大きな箱のなかに散りばめることになる。

弦同士の関係性

第二に、弦同士の関係をいかにつくるのかが問題になる。まったく同一な音を鳴らす弦を並ばせた弦楽器から、美しい音楽が生まれることは期待できない。弦同士は互いに無関係に独立していながら、質的な差異をもち、それでいて互いに調和しゆく関係にならなくてはならない。無関係に自律したもの同士が美しく調和すること。こうした困難な課題を紐解くためには、ライプニッツのモナド論が参考になる。要するに、弦としてのモナドの調和を考えなくてはならない。しかしながら、建築的な秩序を押し付ける建築家像は批判されなくてはならず、諸モナドの調和を創造主としての神に求める訳にもいかないから、ライプニッツのモナド論から形而上学色彩を払拭しながら、弦同士の調和が産出されてゆく過程を描かなくてはならない。そうした試みとしてフッサールの他者論とその変遷を検討しながら、共鳴という現象を明らかにしてゆきたい(∗1)。

箱のための家の平面図

この住宅には4つの箱が散りばめられる。それは家族の人数分ということである。家族が増えたならば、箱の数を増やせばよいし、家族が減ったならば、箱の数を減らせばよい。住宅は、家族構成などという偶然の条件に左右されてはならず、一般的なるものを追求するべきだ、と明確に言葉にした篠原一男を参考にしている。家族構成に左右された住宅は、家族の人数の増減に柔軟に対応することができない。たとえ対応できたとしても、バンドエイドで応急措置したかのような響きのないものになるだろう。

「したがって、客観的世界の構成には、本質からして諸モナド間の『調和』が属しており、まさに個々のモナドにおける個別の構成の調和、それゆえまた、ここに経過する発生における調和的構成が属している。しかしこれは、モナド的調和という形而上学的な構築〔でっち上げ〕として考えられているのではないし、モナドそのものも形而上学的な発明や仮説なのではない。むしろこれらは、私たちにとって現存している経験世界の事実のうちに含まれている志向的内実を解明することに属している

」。

小さな箱の単一性と異物性

モナド論的な小さな箱

こうした思索を進めながら、家族の人数分である四つの箱を大きなワンルームの中に散りばめた図面を作成し、クライアントの彼のもとへ訪れることにした。出来立ての図面を手元に、家族が一人あたり一つの小さな箱を所有すると彼に説明をすると、「なるほど、モナド論的で興味深い。ただ、箱が邪魔になったらどうすればいいのだろう」と彼は言葉を漏らした。純粋で興味深い言葉だと思った。彼は、小さな箱の単一性と異物性を敏感に感じ取っていた。小さな箱がモナドというのは直感的に分かりやすいが、異物性の方はどこに由来するのだろうか? 多分、小さな箱の異物性は他者の存在と呼ばれるものに関連している。というのは、これらの小さな箱には徐々に、そこに住まう人間の痕跡がつけられてゆくからである。

主体の往復可能性

人間が小さな箱に住まう過程を記述しなくてはならないが、ここからの記述は、主体の位置によって二つに分類されなくてはならない。小さな箱のなかに主体がいる場合と、小さな箱のそとに主体がいる場合である。主体が小さな箱のなかにいる場合、主体は小さな箱のなかにいながら他者を理解しようとするが、主体が小さな箱のそとにいる場合、主体は小さな箱から引き剥がされ、宙吊りのまま他者と関わりあう。前者と後者の立場は主体の位置に依存するだけであり、主体は小さな箱を出入りすることができる。ここにおいて、主体は小さな箱のなかとそとを往復するのだが、重要なのは、こうした往復のなかで主体が確立され、変様してゆくことである。だから、はじめに小さな箱がなくてはならない。この章では、まず箱のなかの主体を考えてゆくことで、マンドールの弦同士が差異を持ちながら調和する過程を明らかにしながら、モナド論を検討してゆきたい。

小さな箱のなかとそと

貝殻からはじめること

繰り返すが、小さな箱のなかに主体がいる場合と、小さな箱のそとに主体がいる場合を区分することが重要である。貝殻の基礎分析での言葉を使うならば、脱皮以前と脱皮以後である。フッサールが他者論を語るとき、身体という物体に着目しなくてはならなかったが、ここでは身体に纏われる外皮としての貝殻に着目して論理を組み立ててゆく。貝殻は、身体よりも少しばかり大きく、そして自律している。したがって、主体は貝殻のなかに入ることも、貝殻のそとに出ることも可能である。身体ではなく、身体に纏われた貝殻からはじめた議論を出発させる場合、身体は貝殻のなかかそとのいずれかに位置することになる。身体から議論を出発させる場合、こうした区分は問題にならない。なぜなら、身体のなかかそとという心身二元論に帰着してしまうからである。

身体より貝殻を

身体より少し大きな小さな箱から出発することで、心身二元論に陥る危険を回避しながら思索を展開することが可能なる。意識や自我を、皮膚のなかにとじこめようとする構図から脱却することは、建築家にとって喫緊の課題である。こうした心身二元論を推し進めるなら、ハンス・ホラインのように「すべてが建築である」と述べることになり、現実への経路を捨て去ることになるからである。建築家が、建築を括弧に入れて、すべてを身体に還元する現象学を組み立てるのは卑怯である。どう現われるかは重要であるが、どう創るのかも同じくらい重要である。もし建築家であるならば、身体ではなく貝殻を愛さなくてはならない。だから、小さな箱から議論を出発する。小さな箱のなかに主体がいる場合の主題は、箱同士の間主観性や共鳴を語ることになり、小さな箱のそとに主体がいる場合、箱の動かし方や構成を語ることになるだろう。ともかく、主体は、貝殻のなかに入ることもできるし、貝殻のそとに出ることもできることを忘れてはならない。貝殻のなかとそとの往復可能性こそが重要なのである。

小さな箱のなかの主体

小さな箱に痕跡が付けられる

まず、小さな箱のなかに主体が場合からはじめよう。脱皮以前、貝殻のなかの生命についてである。与えられた小さな箱は、はじめは各個人と紐付けられることのない、乾いた容器としての貝殻である。この容器としての貝殻に対して、貝殻を纏うことによって、あるいは貝殻という隠れ処に身を寄せることによって、住むということをもはやまともになしえない者は、微かな懐かしさの痕跡を小さな箱に刻み付けてゆく(∗1)。故郷喪失が進行した時代において、人間は空間との結びつきを失った結果、貝殻を失ったやどかりのごとく彷徨うことしかできなくなった。人間は世界に投げ出されるまえに、家の揺籠のなかにおかれているというバシュラール的な楽観主義を素直に受け取ることはできなくなった。とはいえ、人間に住まう力が少しでも残っていることを信じるならば、家全体とまではいかなくとも、家にすら満たないほど、身体より少しばかり大きい程度の小さな箱ならば、人間が住まう痕跡が残されるに違いない。それは纏われた家に皺がつかないとしても、纏われた洋服には皺がつくようなものである。「住むということは痕跡を残すことである。室内では痕跡が強調される」(∗2)。

「それはむしろ、住むということをもはやまともになしえない者にとって、居住用の空間ではないロッジアに感じられる慰めのせいなのだ

」。「私自身は、身のまわりに置かれたあれやこれやに似させられて、すっかり歪められていた。貝殻に棲むやどかりさながら、私は、いまでは主のいなくなった貝殻のように 空 ろな姿を私のまえに晒している、十九世紀に棲まっていたのである

」。ベンヤミンの著作のなかにも貝殻の比喩が使われていることは興味深い。後者の一文は、アルド・ロッシが愛したものとして知られている。(引用は『ベンヤミンコレクション3』より)

小さな箱の痕跡

小さな箱の住人は、小さな箱の内側に痕跡をつけてゆく。たとえば、箱男の記述がもっとも分かりやすい。「定員一名かぎりの密室……誰にも除けないのだから、真似のしようもない、顔の裏側……三年間の汗と溜息で 鞣 された段ボールの内壁いちめんにぎっしり書き込まれた落書集……これがぼくの履歴書なのさ……食料集めのための、街の略図もあれば、このノートのための覚書きもある……その他、自分にもよく意味の分からない、図形や数字……必要なものは、なんでもここに揃っているんだ

」(∗1)。こうした室内の痕跡は蒐集家という性格から語ることもできるかもしれないが、ここまで具体的に蒐集物が溢れかえらなくても、一つの観葉植物を置いたり、一冊の本を飾ったり、一枚の絵画をかけたり、あるいは子供の玩具が箱のなかに散らかるだけで、箱のなかには箱で過ごした人の痕跡が残されてゆく。これらは、たとえ意味の分からないものであっても、小さな箱の内部で過ごすひとに関連するものである。要するに、時間の経過のなかで、箱は自分ものとして、意味を沈殿させてゆくのである。こうした痕跡づくりを後押しするべく、小さな箱の内部に棚と机を備え付けることにしたのは、制作における工夫である。

小さな箱が自分の箱になるとき

この住宅における小さな箱は、一人の人間が入れる程度の大きさしかもたない。また人間は身体に囚われているから、一度に一つの箱を占めることしか出来ない。当然、一つの箱のなかにいるとき、他の箱のなかにいることは物理的に不可能である。一人つの箱に一人の人間しか入れないという意味において、この小さな箱は人間的な生における個人的な側面を象徴している。この小さな箱のなかでは、家族や他者という社会性に関係づけられていないような、私的な領分が展開されてゆく。さて、いままで記述してきたのは、一人の人間が小さな箱に入っているとき、小さな箱に付けられた痕跡の効果も相まって、その小さな箱が自分の箱になってゆくという過程である。ただし、小さな箱は自分の箱なのであって、私の箱ではない。小さな箱のなかに入って時間を過ごすと、誰もが小さな箱を自分の箱にすることができ、その自分の箱は個人的なやすらぎを提供する。ただし、この自分の箱が私の箱だと意識されるためには、他者の箱との遭遇という事態が必要になる。住まうことと、住みつくことは異なる(∗1)。

この章において、「住まうこと」を一人の人間における箱との関わり合う関係という意味で用いている。その一方、「住みつくこと」を、他者との関わり合いを持つなかで、一人の人間における箱との関わり合う関係という意味で用いている。今までの建築論の歴史において、建築における他者論を明確に語ろうとしたものは殆どない。ブランショ・レヴィナス・ラカンを建築論に引き込めるだろうか?

《この箱》と《あの箱》の成立

自分の箱が私の箱になる

箱が自分のものだということは、他者の箱との出会いなくして主題的になることはない。この住宅において、小さな箱が大きな箱のなかに複数にわたって散りばめられたとき、小さな箱たちがお互いにそこに居合わせるという事態が発生する(∗1)。この事態によって、はじめて自分の箱が私の箱になる。《この箱》に入っている私という考え方と、《あの箱》に入っている他者という考え方が同時に生じて、どちらも箱のなかの存在として意識される。小さな箱をとおして他者と向き合う必要が出てくるのは、箱の外型が同じであり、箱の振るまい方が似かよっていることによって、《この箱》と《あの箱》の類比されるからである。私が《この箱》と関わり合っているように、ある他者は《あの箱》と関わり合っているのではないか。この問いをもってして、フッサールが明らかにした仕方において、私は《この箱》のなかにいながら《あの箱》に感情移入することになる。

《あの箱》に他者が不在の場合

感情移入とモナドの窓

《あの箱》に他者が不在である場合を想定する。他者が不在であるとはいえ、《あの箱》は他者との関わり合いを捨てることがない。ただし、《この箱》への私の住まい方と、《あの箱》への他者の住まい方がまったく同一なはずもない。そこで、私は《この箱》のなかにいながら、《あの箱》のなかを志向する。まるで、貝殻のなかにいながら、隣の貝殻のなかの未知なる生命を想像するかのごとくである。私は《この箱》から出ていないという意味でモナドには窓はないが、私が《この箱》から《あの箱》を志向するという意味においてモナドには窓がある。私が《この箱》のなかにいながら、《あの箱》のなかに身をうつすように感情移入すると、今度は、《あの箱》のモナドの窓から《この箱》を見つめ直すことになる。すなわち、私は《あの箱》という反省的な次元から《この箱》を見つめることになる。

フッサール理論の他我

このとき、私は《この箱》のなかに存在する私として生きることになり、自分の箱が私の箱として理解される。私は《あの箱》を介して《この箱》に住みつくのであり、この意味において、《この箱》と《あの箱》は独立しながらに何らかの関係を持たざるを得ない。このような感情移入による共現前から間主観性の議論を展開したフッサールの功績は偉大である。しかしながら、周知されているように、フッサールの他者論には欠陥がある。《この箱》のなかにいながら志向された《あの箱》のなかの他者は、結局のところ、私によって構成されたものにすぎず、想定を超える未知性を持たないからである。それゆえ、他者は私の志向的変様より以上のものではない(∗1)。それは他我と呼ばれる。

「それは必然的に、その意味の構成のゆえに、私の最初に客観化された自我と私の原初的世界との『志向的変様』として現れる。つまり、他者は、現象学的には私の自己の『変様』として現れるのだ

」。

フッサールの可能性

たしかにフッサールの他者は想定を超える未知性を持つことのない他我に過ぎなかった。しかしながら、他者が未知性を持たないからこその親密さが、他我には確かにある。この親密さは、他我という自我の類似物と戯れるナルシシズム的なものかもしれないが、小さな箱のなかに自閉するあり方とは異なり、曲がりなりにも小さな箱の外側へ向かおうとする点において、安易に批判されるべきではない。問題は、フッサールが身体的現前の問題に注力しすぎたことである。もし身体ではなく、身体に纏われる小さな箱の問題に注力するならば、フッサールの他者論は建築装置の制作に役立つだろう。すなわち、小さな箱が並べられているとき、箱の外型が同じであり、箱の振るまい方が似かよっていることによって、小さな箱への感情移入が生じて、間主観的な空間が切り開かれるということである。身体に着目する場合、他者が身体から抜け出すことはないが、小さな箱の場合、他者が箱を出入りすることが出来る。この違いが重要になってくることは後述する。

弦同士の差異と調和

マンドールの弦を制作するなかで、弦同士は無関係に独立していながら、互いに調和しゆく関係にならなくてはならないと述べたが、この困難に対してフッサールの他者論が答えを与えてくれる。建築家が、小さな箱という弦に特定の差異化された音をあらかじめ割り当てるのではなく、小さな箱という独立した弦のなかに主体が入りこみ、同様の振る舞い方をする小さな箱と出会うことによって、事後的に差異と調和が生じてくる。言い換えるならば、主体の感情移入によって、独立した弦同士が、差異を持ちながらに調和する関係が生じてくる。こうして、独立しながらも調和する弦が現象してくる。ただし、フッサールの他我は、不在の箱のなかを想像するという性質から親密さを持ち、調和する方向へと向かう道筋を示す点で有効であるものの、他者の未知性を単純化しすぎていることに注意しなくてはならない。フッサールの楽観的な他者論は、《あの箱》のなかに他者がいない場合にのみ有効な理論である。

《あの箱》に他者がいる場合

感情移入の失敗

当然、《あの箱》のなかに事実として他者がいる場合もある。《あの箱》のなかに他者がいる場合、感情移入は失敗に終わるだろう。私は《この箱》にいながら《あの箱》のなかに身をうつすように感情移入を試みるが、《あの箱》は他者によって占拠されていて、私が入りこむ余地は残されていないことに気が付くからである。私が他我を構成するよりもはやく、汲み尽くせない他者が《あの箱》のなかにいて、《この箱》のなかにいる私にまなざしを向けている。《あの箱》のなかには私が捉えることができない未知性があり、私はそれを構成することができず、差異を持ちながらの調和を形成することに失敗せざるを得ない。このような他者像を徹底的に掘り下げたものとして、フッサールを批判しながら他者論を展開したサルトルを挙げなくてはならない。「われわれは、他者に出会うのであって、他者を構成するのではない

」(∗1)。

サルトルのまなざし理論

サルトルの場合、フッサールの意識の志向性の方向が反転している。すなわち、《この箱》というモナドの窓を介して《あの箱》を志向するのではなく、《あの箱》からのまなざしによって《この箱》が対象化される。私から出発して他者が構成されるという方向ではなく、他者から出発して私が凝固されるという方向なのである。しかしながら、いつまでも他者にまなざしを向けられ続ける訳にはいかないから、自由を取り戻すために私は他者にまなざしを向け返すのだが、まなざしを向け返した他者は、今度は対象として凝固してしまう。それゆえ、私と他者との関係は、まなざしを向けるか、まなざしを向けられるか、どちらかに立脚した相剋関係にならざるを得ず、この循環の外へと逃れることはできない(∗1)。したがって、「意識個体相互間の関係の本質は、共同存在ではなくて相剋である

」(∗2)と結論される。

「かくして、たえず『まなざし─存在』から『まなざしを向けられる─存在』へと追いやられ、交替的な変革によって一方から他方へおちいるので、われわれは、自分の採りいれた態度がいかなるものであれ、つねに、他者に対して不安定な状態に置かれている。(中略)他者は、原理的に、とらえられえないものである。他者は、私が彼を追い求めるときに、私から逃れ去り、私が彼から逃れようとするときに、私を所有する

」。p478

まなざしは直接的に現前する

サルトルの他者論が見事なのは、独我論的に扱われてきたフッサールの現象学に対して、他者からのまなざしを導入して、独我論の暗礁を回避しようとしたことにある。しかしながら、相手のまなざしが私に距離なしで直接的に現前するという点において、疑問を感じざるを得ない(∗1)。たとえばサルトルの有名な例を考えてみよう。私が、アパートの一室のドアの前にかがみこんで、好奇心や嫉妬にかられて鍵穴をのぞきこんでいてる。そして突然、廊下に誰かの物音がする。誰かがまなざしを向けている。このとき、「私は、突然、私の存在において襲われる。本質的な変様が私の構造のうちにあらわれる」(∗2)。サルトルにおいて、他者のまなざしは距離なしに現われて、一瞬にして私を変様させる。

「相手のまなざしは、距離なしに私のうえにあると同時に、距離を置いて私を保っているからである。いいかえれば、相手のまなざしの私に対する直接的現前は、私をそのまなざしから遠ざける一つの距離をくりひろげるからである。それゆえ、私が相手のまなざしに私の注意を向けるときには、それと同時に、私の知覚が解体し、背景へと移らざるを得ない

」。p106

サルトルにおける羞恥の検討

鍵穴の例において、私は一瞬にして丸裸にされてしまう。鍵穴をのぞきこんでいた私は即座に羞恥を感じてしまう。羞恥とは、根源的な失墜の感情であり、「私の根源的な失墜とは、他人の存在である」(∗1,2)。こうした他者理解を前提とするならば、他者は私の世界が絶えず流出する無気味な穴であり、私と他者は相剋関係にならざるを得ず、間主観的世界への道は絶たれてしまう。ここで着目したいのは、サルトルが羞恥と衣服の関係を述べた箇所である。「身体は、その場合、防ぎようもないわれわれの対象性を象徴している。着物を切るということは、自己の対象性を蔽い隠すことであり『見られることなしに見る』権利、すなわち純粋な主観である権利を、要求することである

」(∗3)。

私は他者のまなざしによって丸裸にされて凝固する。このとき、私は他者によって根源的に失墜して羞恥を感じてしまう。とりわけ身体は、防ぎようもない対象性を象徴しているから、羞恥に対する反応として衣服を身に付けている。それは、見られることなしに見る権利を要求するためである。こうしたサルトルの意見はもっともらしく聞こえるのだが、問題となるのは、鍵穴をのぞきこんでいた私が、裸のままに鍵穴をのぞいていたのではなく、衣服を着ているということである。裸で鍵穴をのぞきこむものはおらず、彼は衣服を身につけているに違いない。そして衣服の種類によっては、羞恥を感じないことも可能だろう。たとえば、鍵穴を覗きこむ私が警察官の衣服を着ていたならば、何らかの調査の中途だと思われるだろうし、ドライバーとペンチを片手に作業着を着ていたんならば、何らかの工事の中途だと思われるだろうし、ピザ屋の衣服を着ていたならば、配達中に何らかの必要からのぞきこんでいると思われるだろう。少なくとも、衣服は見られることなしに見る権利を要求するものではなく、見られることを前提に設計されている。

「羞恥は、根源的な失墜の感情である。しかもそれは、私がこれこれのあやまちをおかしたであろうという事実から由来するのではなく、ただ単に、私が世界のなかに、もろもろの事物のただなかに、《落ちた》という事実、そして、私があるところのものであるためには、私が他者の仲介を必要とするという事実から、由来するのである

」。p184

まなざしは衣服を通過する

他者のまなざしは距離なしに直接的に現前するのではなく、衣服を通過して現前している。サルトルの場合、まなざしは裸の身体に直接的に向けられているという印象が強いが、実際の現場では、まなざしは身体に纏われたものに向けられている。だから問題となるのは、身体ではなくて、身体より少しだけ大きな身体に纏われたものである。当然、身体に纏われたものとは貝殻であり、この住宅の場合における小さな箱である。私が他者のまなざしを感じるのは確かだが、私は貝殻によって守られているのであり、零距離で他者のまなざしが現前するのではない。まなざしは貝殻にぶつかる。ここにおいて、廣松渉が、サルトルの他者論が鍵穴のぞいている自分の姿、すなわち自分の身体が他人にどう見られているかにアクセントを置きすぎていることを批判したことが参考になる。サルトルは、「『被視存在』と『役柄存在』という二肢構造を看過している

」(∗1)と廣松は指摘する。

廣松によるサルトル理論の修正は、サルトルのまなざしが相手を凝固させる結果として、私と他者が相剋関係にならざるを得ないことを問題としながら、まなざしを一種の「呼掛」として捉えなおした点で重要である。役柄存在という衣服あるいは貝殻を考えることによって、私と他者の「呼掛 ─ 応答」というような、主体と主体の間主体的な協働的存在の可能性が切り開かれている。サルトルにおける他者は無気味であり、フッサールにおける他我の親密さを微塵も感じさせることはないが、貝殻あるいは衣服からはじめることによって、何らかの間主観性を切り開く可能性を見ることができる。私は、《あの箱》から他者の呼掛を受けるが、《この箱》に守られながら、その呼掛に応答しなくてはならない。こうした呼掛と応答のなかで、《この箱》と《あの箱》は差異を持ちながらに関係を持ちはじめる。呼掛に反応してもしなくても気まずくならないのは、私が衣服という貝殻に守られているからである。

廣松はサルトルの鍵穴のぞきの例を変奏する。「私は見張番をしている。一向に別条はない。やがてうたたねしかける。突然、私は人眼を感じる。ハッと我にかえって、私は見張番らしい態度をとる

」(p184)。見張番というのが「役柄存在」であり、うたたねしかけていた相で人眼にさらされたのが「被視存在」である。重要なことは、「被視存在」と「役柄存在」という二肢構造を指摘したことである。サルトルの場合、被視的な存在としての身体的自己の即時的な在り方に偏重しすぎている。身体は丸裸ではなく衣服を纏っているはずである。ここでは、廣松の議論を詳細に検討する余裕はないが、廣松が「被視存在」と「役柄存在」を切り分けた手際は評価されるべきである。

《この箱》と《あの箱》の関係の整理

《この箱》と《あの箱》は同時に誕生する

マンドールの弦をいかに設計するのかを考えるべく、フッサールとサルトルの他者論を批判的に傍観した。フッサールの他我の親密性に比べて、サルトルにおける他者は無気味である。フッサールの他者論は、《あの箱》のなかに他者が不在の場合に有効であり、サルトルの他者論は、《あの箱》のなかに他者がいる場合に有効である。身体ではなく、身体より少し大きな小さな箱から議論を始めることで、両者の議論は両立させることができる。親密かつ無気味な他者、調和しながら差異を持つ他者が可能になる。なにより重要なことは、《この箱》と《あの箱》が同時に誕生することである。人は小さな箱のなかに住まうことはできるが、その自分の箱が私の箱になるためには、他者の箱が要求される。私は《あの箱》を介しながら《この箱》に住みつくのであり、《あの箱》なくして《この箱》が生じることすらない。小さな箱がマンドールの弦だとするならば、弦は他の弦との関わり合いのなかで、みずからを獲得してゆくのである。

箱をお互いに居合わせること

建築家にできることは、弦にあらかじめ特定の音を割り当てるのではなく、弦が差異を持って独立しながらも調和することをめざしながら、小さな箱たちを散りばめることによって、箱同士がお互いそこに居合わせる事態をつくり出すことである。身体よりも少しばかり大きな箱を散りばめた結果、マンドールの弦としての小さな箱は、他の弦との関わり合いのなかで、弦そのものにに音を割り当ててゆく。それらの弦は質的な差異を持ちながらも、フッサール的な親密な感情移入よって調和をめざしたり、サルトル的な無気味な呼掛に応答しながら、間主観的な世界をつくり出すことを可能にする。要するに、他者との関わり合いのなかで、質的な差異を持ったマンドールの弦が現象してゆく。それは、フッサール的な楽観的な調和への道筋ではないだろうが、サルトル的な調和の不可能性だけが露出するのでもないだろう。

《あの箱》に住みつく他者

私は《あの箱》を介しながら《この箱》に住みつくのであり、《この箱》に住みつくには《あの箱》が必要である。それゆえ、《この箱》と《あの箱》は同時に誕生する。ところで、こうした関係は、《あの箱》に住みつく他者にはどのように現われるのだろうか。然るに、こうした関係は、他者にとっても同様に現われるのだろう。たとえば、精神科医の木村敏の他者論が参考になるだろう。「自己が自己として限定されるのと、他者が他者として限定されるのとは同じ一つの限定作用の両面に同時的に出現する事態である

」(∗1)と木村は述べる。要するに、私は《あの箱》を介しながら《この箱》に住みつくと同時に、他者は《この箱》を介しながら《あの箱》に住みつく。こうした相互関係のなかで、弦同士が差異を持ちながら関係し合うのである。こうした関係が、箱という貝殻を介して行われると考えるならば、建築装置の制作に役立つだろう。

ここで詳細を検討するわけにはいかないが、ラカン・ハイデッガー・デリダ・レヴィナス・西田などが丁寧に検討されていて信頼できる一冊である。著者が着目するのは、主体と主体との関係、相互主体的なあいだである。重要な箇所を引用しておく。「対人関係の場においては、主体としての自己が客体としての他者に出会うというような単純な相対的構図は成立しない。そこではむしろ、主体としての自己が主体としての他者と出会うのである。他の主体との関係においてのみ、主体は真に絶対的主体であることができる。主体と主体との関係のみが、相互主体的なあいだの状況を開くことができ、あいだの状況に関与することにおいてのみ、主体は全き意味での主体であることができる

」。木村の他者論は、フッサール的な親密さだけではなく、サルトル的な無気味な欠如だけではなく、親密な欠如の可能性を信頼しようとする点が魅力的である。親密な欠如とは、ここにおける小さな箱という貝殻の未知性である。ドゥルーズに習ってモナドの「暗い底」をイメージしてもよいだろう。(引用箇所:木村敏『分裂症と他者』p128)

箱同士の共鳴

箱同士の共鳴

繰り返すが、建築家にできるのは、当初から差異を与えることでは決してなく、主体によって差異を持ちながらに調和するような間主観性の場所が切り開かれるべく、小さな箱を散りばめて、お互いにそこに居合わせるようにすることだけである。このなかで、マンドールの弦としての小さな箱が、他の箱との関係のなかでみずからの音をあてがい合う。それは、ある調和すべき音を与えられた弦ではないが、間主観的な調和へと向かう可能性を棄却しない。ここでは、こうした調和の関係性を箱同士の共鳴と呼びたい。貝殻の基礎分析で明らかにしたように、生命に纏われた貝殻は振動する。ある一人の主体が貝殻のなかに入ったとき、その貝殻が振動すると同時に、他の主体が入った貝殻も確かに振動して、響き合う関係を持つ。ある弦を弾いたとき、触れられているかに拘らず、共鳴によって振動する弦を共鳴弦と呼ぶのだが、この住宅において、小さな箱同士は互いに触れ合うこともなく共鳴する。

人間的な秩序を信じること